Мы будем рассматривать Меланезию как определенную общность, хотя ученые могут обнаружить весьма существенные этнические и другие различия между отдельными регионами «мира черных островов». Начнем хотя бы с того, что жителей Меланезии делят обычно как минимум на три группы антропологических типов, а именно на пигмеев (негритосов), папуасов и собственно меланезийцев. Первых отличает светло-коричневый цвет кожи с красноватым оттенком, малый рост и темно-каштановые, очень сильно вьющиеся волосы. Папуасы также имеют курчавые, но более темные и короткие волосы, отличаются в основном высоким ростом. Они похожи на некоторых меланезийцев. Различия между этими двумя группами иногда можно обнаружить по языковым признакам и по некоторым культурным особенностям. Чистые меланезийцы кажутся более изящными, волосы у них в основном курчавые, кожа более темная, надбровные дуги выступают менее выраженно.

Классификация жителей Новой Гвинеи и «настоящих» меланезийцев, разумеется, представляет трудности не только для физической антропологии, но и почти для каждой научной дисциплины, например лингвистики, которая насчитывает на Новой Гвинее семьсот разных языков, нередко совершенно чуждых друг другу. Было установлено, что в Меланезии говорят не менее чем на четверти всех известных языков мира. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о том, что приведенное здесь обобщение не вполне совершенно. Однако оно правомерно, когда утверждается, что жители Меланезии отличаются от своих микронезийских и полинезийских соседей более темным цветом кожи и негроидными чертами лица. Предки меланезийцев пришли из различных областей Азии 12 12 Речь идет о разных народах Юго-Восточной Азии.

и заселили островной мир к северо-востоку и востоку от Австралии. Эти переселенческие волны часто были отделены друг от друга значительными промежутками времени. Новые пришельцы смешивались с более ранними переселенцами, приспосабливались к окружающей среде, и постепенно образовалось то многообразие типов населения, над которым сегодня ломают головы этнографы.

Общественный уклад меланезийцев был стихийным, примитивным и почти однородным. Племена делились лишь на слабо связанные друз с другом деревенские общины, как правило не объединенные единой племенной властью вождей. Вместо вождей во главе общин стояли совет старейшин, руководители культового союза или предводитель, власть которого была незначительной и авторитет которого основывался лишь на выдающихся качествах его характера. Общим для всех предводителей было то, что они не обладали абсолютной властью, а их влияние опиралось на понимание и поддержку остальных членов сообщества. В тех редких- случаях, когда вожди оказывали регулирующее воздействие на социальные процессы в племени, их власть определялась лишь их личными качествами. Но даже в этом случае им не позволялось чинить произвол — они могли уповать только на добровольное подчинение. 13 13 Автор несколько преувеличивает однородность общественного строя меланезийцев. Во-первых, племенное деление имелось далеко не на всех островах Меланезии. Во-вторых, на некоторых островах (например, на Новой Каледонии) положение вождей было очень высоким, они пользовались почти неограниченной, деспотической властью.

Меланезийцы, как и микронезийцы, были смелыми мореплавателями и одаренными навигаторами. Еще на рубеже XIX и XX веков можно было наблюдать, как в конце сентября или начале октября, когда перестаёт дуть юго-восточный пассат, большие караваны парусных посудин, нагруженных глиняными горшками, покидали Порт-Морсби и окрестные деревни. Их путь лежал к устьям рек, впадающих в залив Папуа, где доставленный товар обменивался на саго и древесину-материал для строительства

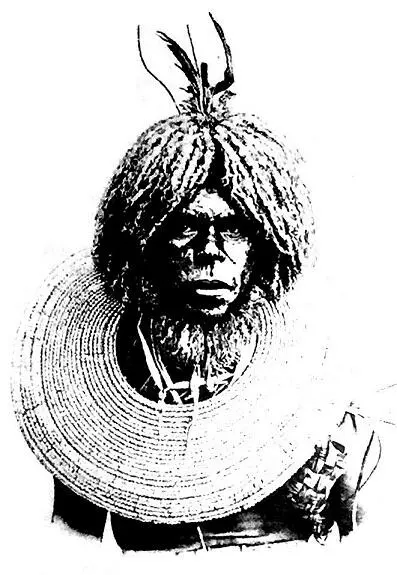

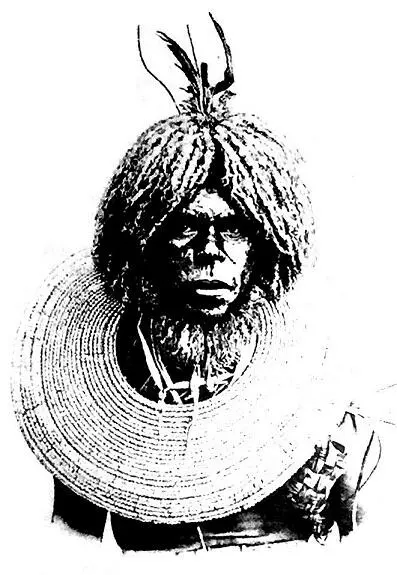

Меланезиец с острова Новая Британия. Гравюра на дереве, XIX век

балансиров. Большие лодки — лакатои — достигали в длину восемнадцати метров. Их размеры диктовались назначением, но в целом они были весьма характерны именно для меланезийских мастеров-лодочников, которые делали их следующим образом: разделяли пополам наиболее мощный ствол дерева, затем выдалбливали его и к получившемуся таким образом огромному «килю» прикрепляли с помощью кокосовых волокон два ряда обшивки. Затем приделывались форштевень и ахтерштевень, стыки заливались смолой. Такие лодки могли вместить, например, во время военных походов не менее пятидесяти воинов, а в мирное время перевезти более тридцати тонн саго. Кроме того, лодки имели довольно сложную балансирную оснастку, иногда состоявшую из нескольких временных балансиров. При транспортировке крупных грузов лакатои превращались, таким образом, в некое подобие плотов. Между фальшбортом и балансиром устанавливалась платформа, служившая для размещения запасов продовольствия и для других целей. Она была «пришита» к балансиру растительными волокнами. Точно так же «сшивались» корпус и деревянные шесты балансира, прикреплявшиеся, сложным способом, соответствующим большой нагрузке. «Примитивная» лодка обладала вполне совершенными мореходными качествами и служила очень долго.

Читать дальше

![Цаньцзянь Ли Дэ Ню - Ужас Южного моря [ЛП]](/books/435456/canczyan-li-de-nyu-uzhas-yuzhnogo-morya-lp-thumb.webp)

![Цаньцзянь Ли Дэ Ню - Поле боя Южного Моря [ЛП]](/books/435458/canczyan-li-de-nyu-pole-boya-yuzhnogo-morya-lp-thumb.webp)