Синтоизм — это традиционная японская религия, которая появилась и развивалась из веры в богов, известных в Японии как ками. Само слово «синто» традиционно переводится как «Путь Богов» и состоит из двух иероглифов: 神 (син) — синтоистское божество (также этот иероглиф читается «ками») и 道 (то:) — дорога или путь. С древних времен японцы верили, что божества ками населяют всю страну. Считается, что ками обитают в прудах, водопадах, в местах слияния рек, в гигантских деревьях, больших камнях. Природные объекты и явления — ветер, солнце, луна, вода, горы, деревья — тоже являются ками.

Концепция японских божеств ками далека от образа Бога в понимании христиан. Таких божеств в Японии тысячи. Ками контролируют рост и увядание жизни. Поэтому и синтоистские ритуалы направлены на очищение от болезней, смерти, негативных природных явлений.

Кроме того, церемонии синто имеют тесную связь с сельскохозяйственным циклом. Когда в период Яёй (ок. 300 г. до н. э. — ок. 300 г. н. э.) в Японию пришла культура рисоводства, у жителей страны впервые появилась потребность регулярно обеспечивать себя собранным урожаем. Соответствующим образом возникла и необходимость защищать урожай от посягательств стихии. Чтобы предотвратить наводнения, землетрясения или тайфуны, в Японии издревле проводились церемонии подношений богам. С течением времени такие подношения стали традиционными религиозными фестивалями, причем многие из них до сих пор ежегодно проводятся при синтоистских храмах и собирают десятки тысяч зрителей. Так, фестиваль Аои Мацури проходит 15 мая каждого года в Киото и отмечается красочным шествием между императорским дворцом и двумя частями святилища Камо: Верхним и Нижним храмом. Шествие сопровождается песнями и плясками, причем все его участники одеты в традиционные одежды.

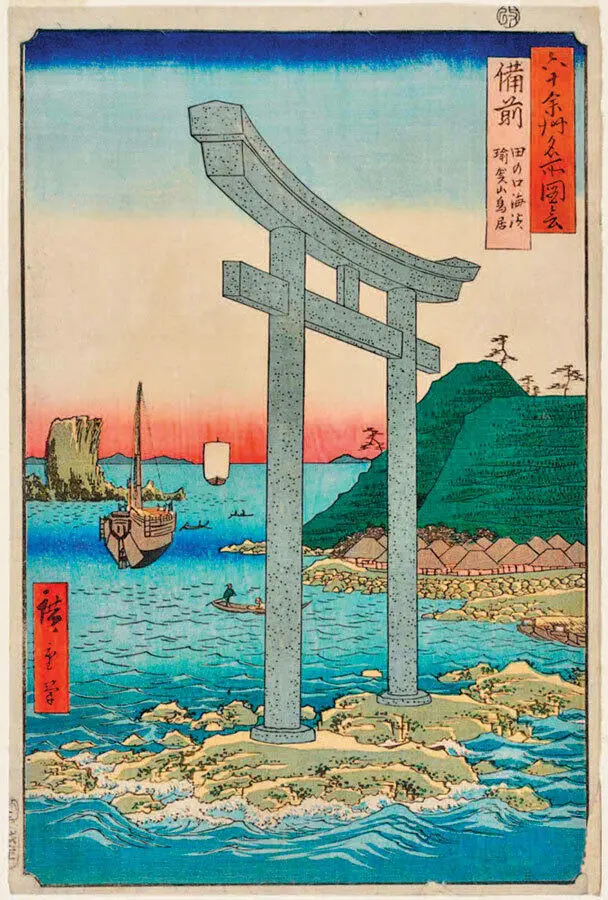

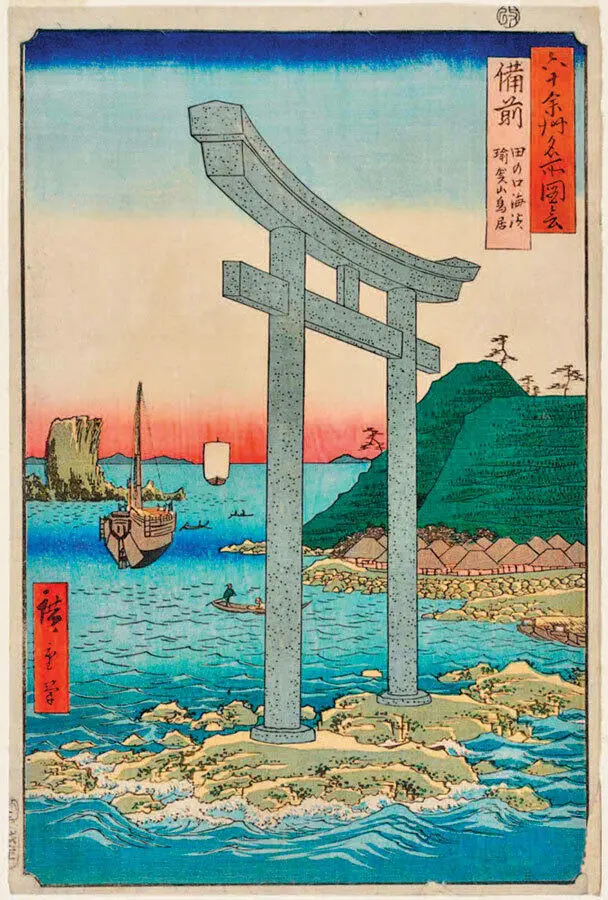

Если говорить об искусстве, синтоизм в первую очередь связан с предметами ритуального характера, а также с архитектурой, скульптурой и живописью. Как же выглядит типичное синтоистское святилище? Как правило, оно состоит из одного или нескольких строений, которые расположены на огороженном участке земли. Путь в святилище начинается с дороги, которую предваряют тории — синтоистские врата, чаще всего выкрашенные в красный или оранжевый цвет.

Не будет преувеличением сказать, что синтоистские ворота тории стали одним из главных символов Японии. Хотя мы и переводим слово «тории» как «ворота», в них нет никаких дверей. Эти изящные конструкции, состоящие из двух столбов, соединенных поперечными балками, обычно предваряют вход в синтоистскую святыню. Тем самым тории определяют границы между сакральным и профанным, миром богов и миром обычных людей. Ведь территория синтоистских святилищ издревле считалась священной. Рядом с некоторыми из них было запрещено рубить деревья, собирать травы и съедобные плоды.

Гравюра

Провинция Бидзэн, берег Танокути, тории Югасан, из серии «Знаменитые места шестидесяти с лишним провинций».

Утагава Хиросигэ.

Период Эдо, 1853

Музей изящных искусств в Бостоне

Тории совсем не обязательно расположены в непосредственной близости от святилищ. Эти ворота просто указывают на вход в область, где проживают боги ками. К примеру, существуют небольшие природные объекты, священные для синтоизма — красивые реки, водопады, ущелья, деревья, — вокруг которых нет никаких построек, но рядом обязательно находятся тории.

За воротами тории обычно расположена каменная лестница. Венчает эту лестницу дорога-сандо в храм. Но прежде чем ступить на дорогу к храму, нужно миновать место для омовения рук, которое называется тёдзуя или тэмидзуя. Здесь небольшим деревянным ковшом следует зачерпнуть немного воды, омыть руки и прополоскать рот. Этот ритуал защищает от скверны: ведь считается, что чисты должны быть не только руки, но также речи и помыслы.

По краям дороги в один или несколько рядов обычно стоят каменные или деревянные фонари. Чуть поодаль расположено помещение, которое называется кагура-дэн — зал для священных танцев кагура. Кроме того, в синтоистском храме обязательно присутствует зона, в которой можно вывешивать небольшие деревянные таблички или дощечки с просьбами божеству. Изначально на этих жертвенных дощечках изображали лошадей, поэтому они называются эма («э» — картина, «ма» — лошадь). На дощечках принято оставлять надписи, в которых можно попросить богов о помощи в разных житейских делах, начиная от любовных отношений, заканчивая удачей на экзаменах. В самих же храмах принято оставлять небольшие подношения. Обычно это рис, соль и вода, наследие древних сельскохозяйственных ритуалов, направленных на улучшение плодородия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Карен Степанян - Фабрика лжи [Литература, искусство, культура-борьба идей, мировоззрений, политических систем]](/books/419018/karen-stepanyan-fabrika-lzhi-literatura-iskusstvo-kultura-borba-idej-mirovozzrenij-politicheskih-sistem-thumb.webp)