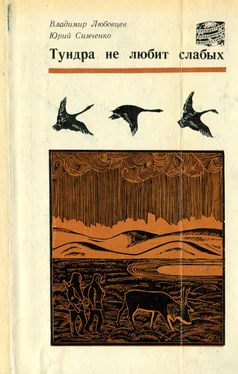

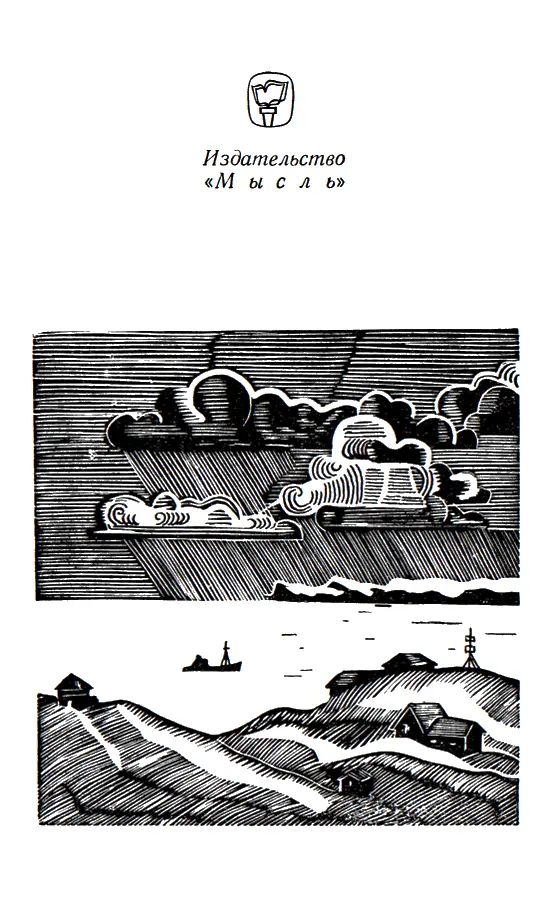

Владимир Любовцев

Юрий Симченко

ТУНДРА НЕ ЛЮБИТ СЛАБЫХ

*

Главная редакция

географической литературы

М., «Мысль», 1968

Владимир Любовцев

Тундра не любит слабых

Здравствуйте, солнечные ночи!

Говорят, литература отстает от жизни. Спорят о причинах этого печального явления. Разные они, эти причины, объективные и субъективные. Но главная, почему-то не принимающаяся критикой во внимание, — это способ передвижения, которым пользуются авторы. Горький исходил пешком пол-России, Чехов пересек Россию до Тихого океана на перекладных — и их путевые очерки с удовольствием читаем мы до сих пор.

Шутки шутками, но с изменением скоростей и высоты полета пользоваться услугами аэрофлота людям любознательным стало неинтересно. Из иллюминатора ничего не разглядишь. Если даже земля не закрыта облачной пеленой, сквозь сиреневую дымку восьмикилометрового расстояния трудно любоваться красотами пейзажа, а тем более потом описывать их. Поэтому пассажиры, как правило, прилипают к окнам лишь на взлете и при посадке.

Не являясь исключением из этого правила, я смотрел на удаляющуюся землю и с облегчением думал: «Наконец-то все позади!» И сомнения шефа в необходимости моей командировки, и долгие споры с женой возле раскрытого чемодана (она готова была уложить все мои теплые вещи), и атаки многочисленных друзей, каждый из которых считал своим долгом облагодетельствовать меня советом или всучить «абсолютно необходимую», по его мнению, в путешествии на Север вещь. Мне даже показалось, что я узнал в понуро стоявшей особняком от других крохотной фигурке одного приятеля. Он, преисполненный самых добрых чувств, приволок на аэродром тулуп, добротный, сшитый на века, пропахший нафталином и тяжелый, словно надмогильная плита. Приятель пытался вручить мне этот тулуп, однако я был тверд в решении: лучше уж замерзну, превращусь в ледышку, чем буду раздавлен, расплющен этим тулупом…

Наконец земля исчезла за пеленой облаков. Оторвавшись от иллюминатора, я стал разглядывать своего соседа.

Рядом со мной сидел кряжистый старик с пышными длинными волосами и окладистой седой бородой, похожий на Коненкова. Откинувшись в кресле и полузакрыв глаза, он поглаживал голову большой красивой собаки, расположившейся у его ног. Я скоро узнал, что собаку зовут Паша, ей десять лет, что это редкая помесь борзой и немецкой овчарки. У Паши деликатная, тонкая морда. Она чем-то схожа с хозяином: то ли благородством внешнего облика, то ли какой-то чуточку старомодной воспитанностью, граничащей с чопорностью. При посадке бортпроводница, окинув старика неприязненным взглядом, сказала, что на собаку положено надеть намордник. Старик искренне удивился:

— На Пашу? Намордник? Простите, но…

Он произнес это с такой беспомощной растерянностью, что стало ясно: сама мысль кажется ему кощунственной. Нет, он не мог оскорбить Пашу намордником. Ведь это все равно что обидеть недоверием близкого человека.

Стюардесса, возможно, продолжала бы настаивать на строгом выполнении правил, однако пассажиры вступились за Пашу: она производила с первого взгляда впечатление очень благовоспитанной собаки, которая питает должное уважение к чужим икрам, облаченным в брюки и чулки.

Я оказался — в который уж раз! — плохим физиономистом. Мне думалось, что сосед имеет отношение к искусству. У него была явно артистическая внешность и манеры. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что он геолог. Разочарование не стариком, а собой. Иногда мне удавалось удивлять малознакомых людей, угадывая их специальность. И уж во всяком случае я был уверен, что геолога с художником не спутаю.

Взглянув в окно и ничего не увидев, я, чтобы завязать разговор, сказал, что тайга напоминает мне сверху пятнистую шкуру дальневосточного оленя: светло-зеленые точки свежей хвои на фоне темных, густых пятен старой. И что в искусстве важен, мол, закон перспективы: на масштабные полотна нельзя смотреть вблизи, надо отойти подальше. Словом, дал понять соседу, что кое-что смыслю в живописи, не совсем уж профан.

Читать дальше