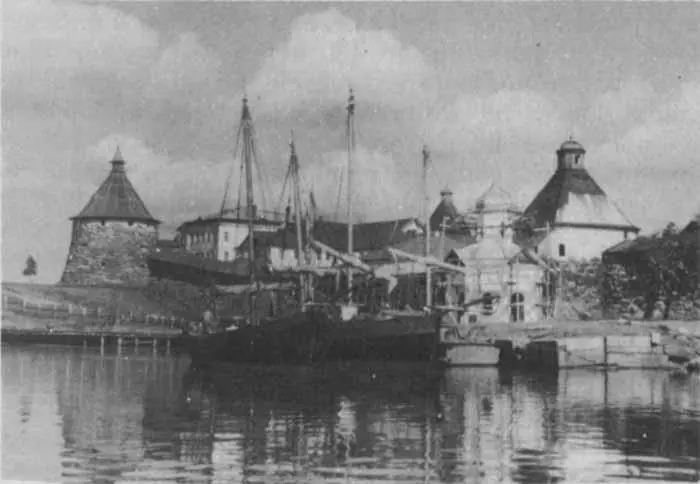

Не знаю. Может, мне. не повезло, но ничего особенного я в тех тенях увидеть не смог, даже дождавшись заката. А вот вид, который открывается с вершины острова, действительно великолепен: в лучах солнца шелестит — переливается ласковое штилевое море, а в колышущемся мареве, значительно приближающем отдаленные предметы, различимы купола кремля Соловецкого монастыря. Согласимся, хотя бы после празднования тысячелетия крещения Руси, что монахи были рачительными хозяевами, заботившимися не только о материальном, но и о духовном в человеке. И разве той заботой и той смекалкой, с которыми они вплетали в свою хозяйственную деятельность легкоранимую северную природу, нельзя не восхищаться? Это ли не упрек всем нам, на десятилетия упрятавшим соборные маковки в строительные леса и продолжающим варварски эксплуатировать природные богатства Соловков, выдирая со дна заповедных бухт морскую капусту вместе с налипшими на ее листья икринками морских рыб?

Небезызвестный для историков Севера шведский ученый первой половины XVI века Олаус Магнус, первым нанесший на свою морскую карту Кольский полуостров, сообщал в «Истории северных народов» о Белом море: «…Оно очень длинное и широкое и так богато рыбой, что даже, несмотря на огромное количество рыбаков, которые туда приезжают, оно не может никоим образом быть исчерпано». Где сейчас та рыба и те рыбаки? Да и не только в Белом — в Баренцевом море? За все утро до выхода «Помора» на Соловки лично мне удалось поймать лишь несколько керчаков — этих сорных лупоглазых морских бычков, годных разве что на корм скоту, да и то в вареном виде…

Однако рассвет торопит. Подняли паруса. Кормщик, прежде чем взяться за правило, поскреб мачту, дразня — вызывая попутный ветер: в море не до шуток — станешь суеверным. И коч пошел — побежал навстречу всплывшему над горизонтом берегу.

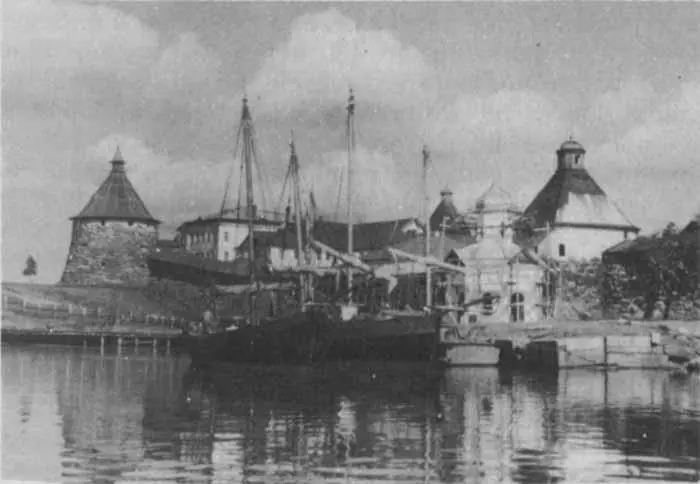

Попутный ветер и поднятый на двенадцатиметровой грот-мачте парус, который поморы по праву называли «прямой благодатью», сделали свое дело — мы вошли в фарватер гавани Благополучия. Последние несколько сот метров пришлось попотеть на веслах: отливное течение пыталось отбросить коч от желанной цели. Желанной для нас в тот вечер, хотя уже на вторые и третьи сутки вынужденной стоянки на Соловках, мы будем все чаще посматривать на гонимые полуночником тучи, с надеждой ожидая попутных южных ветров.

Тем летом на Соловках приступила к работе комплексная экспедиция Академии наук СССР, составляя каталог-свод древних памятников Беломорья. 90 тысяч рублей было отпущено ученым для этих целей. Если разобраться, то это мизерная сумма по сравнению с теми средствами, что тратятся ежегодно не для учета и сохранения, а для промышленной эксплуатации природных богатств заповедного архипелага. Есть в том и доля просто-напросто узколобого мышления отдельных горе-руководителей. Приведу лишь один пример, свидетелем которого был сам.

1 В монастырской гавани Соловецкого кремля

В поселке решили восстановить действовавший когда-то на Соловках водопровод. Для этого вырыли экскаватором канаву и стали выдирать из земли диковинные трубы-бревна. Лишь ученым, прибывшим с нами на остров, удалось прекратить это варварство — трубы-то оказались действительно уникальными. Почти метрового диаметра осиновые стволы были удивительным образом просверлены или прожжены по сердцевине. И служили они монахам, наверное, не одну сотню лет. И еще могли бы послужить при умелом ремонте-реставрации. Во всяком случае, намного дольше, чем современные стальные трубы. Вот вам и Соловки, вот вам и государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник союзного значения…

Но не будем драматизировать случившееся. Как с легкой руки писалось в старые застойные времена, есть на Соловках и положительные примеры. Да и трудно, очень трудно вести затянувшуюся реставрацию кремля при ежедневном наплыве сотен и сотен туристов. Во всяком случае, к концу пятых суток стоянки коча в гавани Благополучия местные экскурсоводы уже рассказывали туристам и о нашем «Поморе», включив его в перечень подлежащих показу достопримечательностей, которых здесь немало. Взять те же самые каменные лабиринты, разбросанные по островам и побережью Белого моря. С ними связана одна из загадок появления и исчезновения морских охотников неолита. Что ж, пользуясь вынужденным затишьем в нашем плавании, расскажу о некоторых гипотезах, так или иначе пытающихся объяснить существование каменных «вавилонов», как называют лабиринты поморы.

Читать дальше