Это Губернаторский остров. Международный аэропорт Гальао.

Здравствуй, Рио!

Это и есть Рио-де-Жанейро?

Итак, в числе полутора сотен вновь прибывших пассажиров мы топтались на раскаленных бетонных плитах и озирались по сторонам. Мы искали глазами обещанные многими авторами красоты и не находили их. Впереди виднелось приземистое двухэтажное, несовременного стиля, довольно обветшалое и обшарпанное здание аэропорта, а перед ним на высоком флагштоке в пропитанном запахом соли и керосина воздухе лениво трепыхался бразильский флаг: зеленое полотнище, в центре — желтый ромб, в центре ромба — синий круг с белыми звездами, опоясанный белой полосой с девизом: «Ordem е progress» (порядок и прогресс), — понятия, к сожалению, не всегда совместимые. Солнце стояло прямо в зените, хотя по нашим часам ему следовало бы уже быть за горизонтом. Мы выкроили у жизни по шесть часов.

Ждать долго не пришлось. Нас всех завели в мрачное и неуютное помещение таможни, похожей, очевидно, на все существующие в мире таможни. Человек в форменной фуражке, украшенной большой и замысловатой кокардой, отобрал наши паспорта и сертификаты о прививках. Приехала тележка с чемоданами, и таможенники принялись за свое ремесло. Говоря откровенно, проверяли лениво, без огонька. В Европе проверяют злее.

Пришел чиновник, отдал паспорта, поднял перегородку и выпустил нас за барьер. Это означало, что с этой минуты мы можем беспрепятственно передвигаться по городу Рио-де-Жанейро в качестве иностранных граждан. Именно по городу, точнее, по району радиусом 42 км с центром, местонахождение которого мы так и не узнали. Чтобы выбраться из этого круга, необходимо разрешение бразильского МИДа… Но обо всем этом мы узнаем потом. А сейчас нам пожимают руки сотрудники нашего представительства, наши будущие коллеги. Произносятся обычные в таких случаях слова — о погоде, о здоровье, о самочувствии… Слова эти воспринимаются как нечто необычное, поскольку это первые русские слова, услышанные нами за последние двое суток. Нас выводят на улицу и сажают в автомобиль — обычную «Волгу», которая здесь выглядит совершенно экзотично (этих машин очень немного в Бразилии). «Волга» срывается с места и мчится широкой бетонной эстакадой. Вокруг эстакады не то болото, не то озеро, а впереди в палевом облаке пыли и дыма вырисовываются городские строения. Эстакада скоро сливается с какой-то широчайшей магистралью, плотно забитой автомашинами. Слева от дороги море, справа горы. А через несколько минут не стало ни моря, ни гор. Только заборы, стены, заводские корпуса, газгольдеры, цистерны, какие-то сложные металлические конструкции и классические заводские кирпичные трубы, подпирающие густые облака дыма. Воздух пропитан откровенным запахом сероводорода. Автострада как-то неожиданно обрывается, и мы вкатываемся на булыжную мостовую, сохранившуюся, наверное, со времен основания города. Левая сторона улицы — беспрерывные портовые склады. Правая — еще более безликие и грязные помещения портовых служб. Улица длинная, бесцветная и унылая. Она обрывается так же неожиданно, как и началась. За решетчатым высоким забором вновь показалось море. Это порт. Огромный порт с бесчисленными пирсами, мощными подъемными кранами и десятками судов у причалов и на рейде.

Машина сворачивает резко направо, и мы попадаем в другой мир.

«Это, — говорит один из наших спутников, — центральная улица города — Рио Бранко. А сейчас будем пересекать авениду президента Варгаса. Кстати, авенида — нечто вроде нашего проспекта. Это центр — район банков и государственных учреждений».

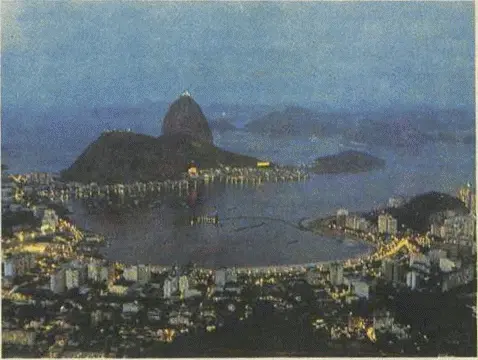

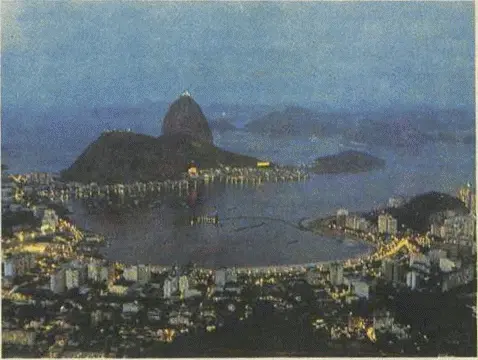

Авенида Варгаса показалась нам широкой площадью. Миновав ее, мы углубились в абсолютно прямое узкое ущелье, образованное стеклянными и бетонными стенами домов, уходящих куда-то в облака. Впереди опять засинела вода. Складывалось впечатление, что мы мечемся по небольшому острову. Теперь машина шла вдоль бухточки, нашпигованной миниатюрными катерками и парусными яхтами. На противоположной стороне бухты возвышалась огромная скала, точнее, гора, удивительно напоминающая по форме сахарную голову. Та самая гора, которую впервые увидели португальские моряки 1 января 1502 года.

Эту гору — Пао-ди-Асукар (Сахарная Голова) — увидели португальцы 1 января 1502 года

Читать дальше