14 ноября мы встретили огромный караван монголов из племени дзун-дзасак. Они 10 дней пробыли в Донкы-ре, делая разные закупки, и теперь возвращались обратно тем же путем. Видно, в этих областях поздняя осень лучшее время для долгих путешествий; летом дорога бывает преграждена разливом Бухаин-гола, Ихэ-улан-гола и других рек. Мы насчитали до 300 верховых; большинство были мужчины; многие вооружены ружьями. Мечи же имелись у всех. Были тут и женщины, в живописных, темно-синих и красных одеждах, и подростки. Закупленный провиант-муку, макароны, а также одежду, посуду и обувь — они везли по крайней мере на 1000 лошадях и 300 верблюдах. Животные шли тесными рядами, подымая пыль столбом. В общем, караван представлял оживленную, богатую красками картину. Мы не скоро миновали его. Из рядов каравана то и дело слышались по моему адресу восклицания: «Урус!» Вооружение каравана составляли около полутораста ружей; необходимость столь сильного прикрытия для каравана ясно говорила о том, насколько опасным, в сущности, являлся путь через страну тангутов.

Разумеется, такое полчище должно было уничтожать весь подножный корм на местах стоянок по пути. Караван вообще делал короткие переходы и подвигался медленно. Верховые ехали рядом с верблюдами. Оба фланга каравана были защищены одинаковым числом вооруженных людей; самый караван разбит на отдельные группы; расстояние между ними не превышало, однако, 20 шагов; предосторожность не лишняя на случай нападения. Земля дрожала от топота этой массы животных.

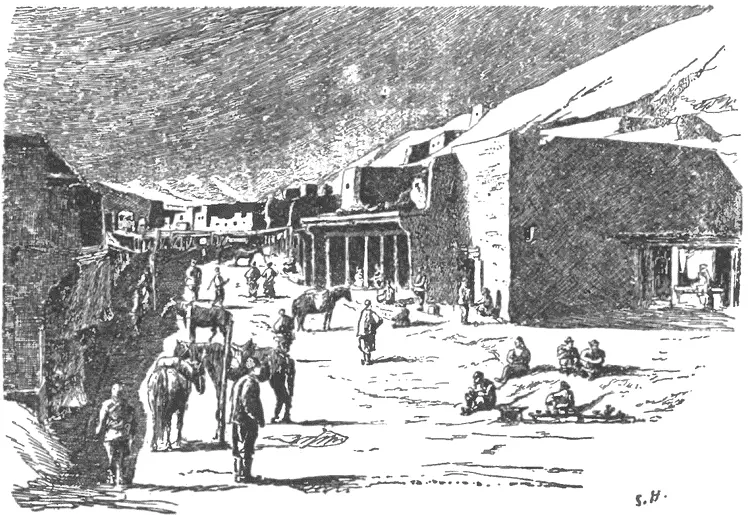

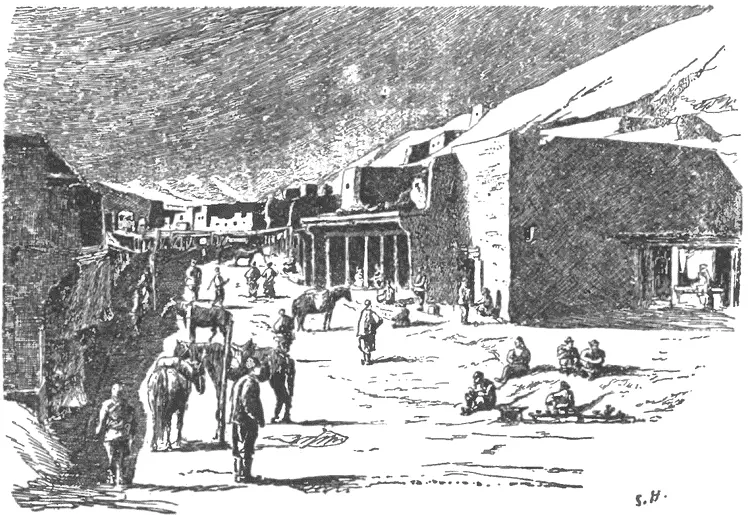

Главная улица в Ло-сэре

Монголы вьючат своих животных очень легко. Каждая лошадь несет только два небольших мешка, вес которых равняется всего третьей части обыкновенного среднего вьюка лошади. Как это обстоятельство, так и короткие переходы объясняют, что животные ничуть не утомляются в пути. В продолжение такого путешествия монголы травят пастбища тангутов, а их собственные остаются тем сохраннее.

16 ноября выдался интересный переход. Широкая, но каменистая дорога шла по левому берегу реки, и мы уже были гораздо ниже уровня зеркальных вод Куку-нора. Селения стали попадаться все чаще; жилища были осенены тополями, березами, лиственницами и соснами, в вершинах которых ветер пел свою чудесную, знакомую нам песню.

Тракт становился все оживленнее; все чаще попадались проезжие верхом: китайцы, монголы, тангуты. Попадались и небольшие караваны ослов, навьюченных сельскими продуктами, и двухколесные арбы, запряженные мулами. На горных скатах паслись стада рогатого скота и яков, а на скалистых выступах возвышались кумирни и отдельные «обо». Все говорило о близости города.

Мы въехали в город и поехали по главной улице с домами, обращенными к ней живописными фасадами. С непривычки мы чуть не оглохли. Парпи-бай, отправившийся в город рано утром вперед нас, чтобы предъявить губернатору мой паспорт, встретил нас у ворот города и подал мне карточку «русской женщины», которая приглашала меня быть ее гостем. Я, хоть и полагал, что не совсем-то удобно обрушиться, как бомба, к одинокой даме, все-таки решил отправиться к ней подстрекаемый, главным образом, любопытством.

В дверях прекрасного китайского дома, с четырехугольным двором, встретила меня простоволосая молодая женщина в очках и китайском платье. Она приветливо спросила меня: «Do you speak english?» Я ответил утвердительно, и у нас завязался оживленный разговор. Она назвалась мистрис Рейнгард, врачом. По рождению она была американкой, но была замужем за голландским миссионером Рейнгардом, который месяц тому назад уехал в Пекин с капитаном Уэльби, только что вернувшимся из путешествия по Тибету.

Мистрис Рейнгард оказалась олицетворением любезности и гостеприимства. Нечего и говорить, что я был в восторге от встречи с особой, с которой можно было побеседовать кое о чем поинтереснее пастбищ, опасных перевалов, диких яков и домашнего скота. Меня только удивляло, что муж ее отважился оставить ее одну среди грубого населения.

Но благодаря своим медицинским познаниям она успела приобрести здесь много друзей.

Я пробыл в Донкыре два дня, чтобы дать отдохнуть измученным лошадям. Я сделал визит губернатору, осмотрел город и имел случай познакомиться с посланцами от далай-ламы к китайскому императору. Каждые три года из Лхасы отправляют в Пекин подарки, и это единственная подать тибетцев. Дары состоят по большей части из разных материй, «бурханов», оружия, сушеных плодов и сандального дерева; общая стоимость их достигает 5000 лан.

Читать дальше