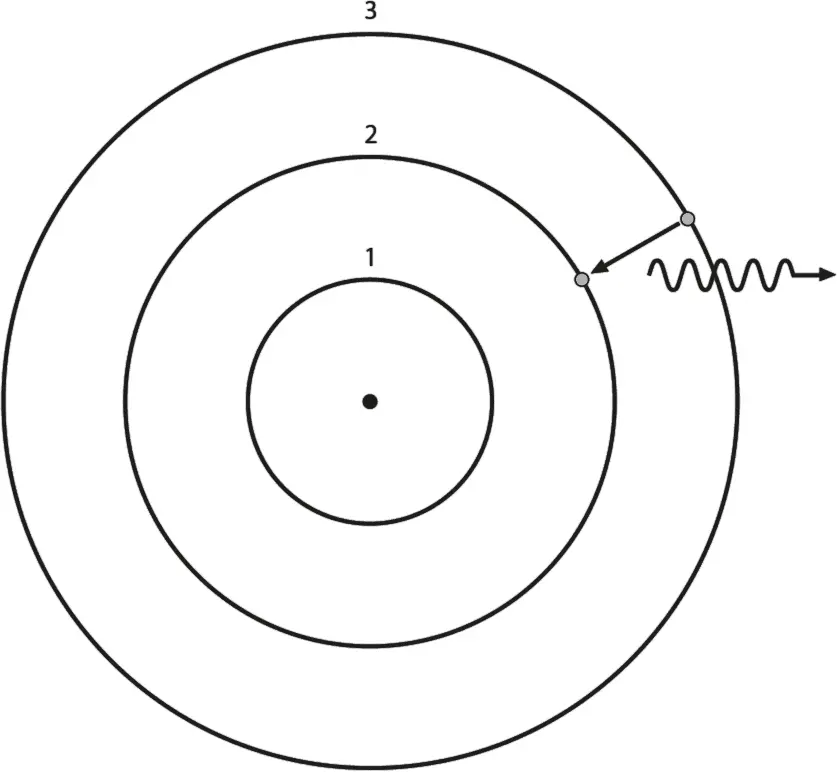

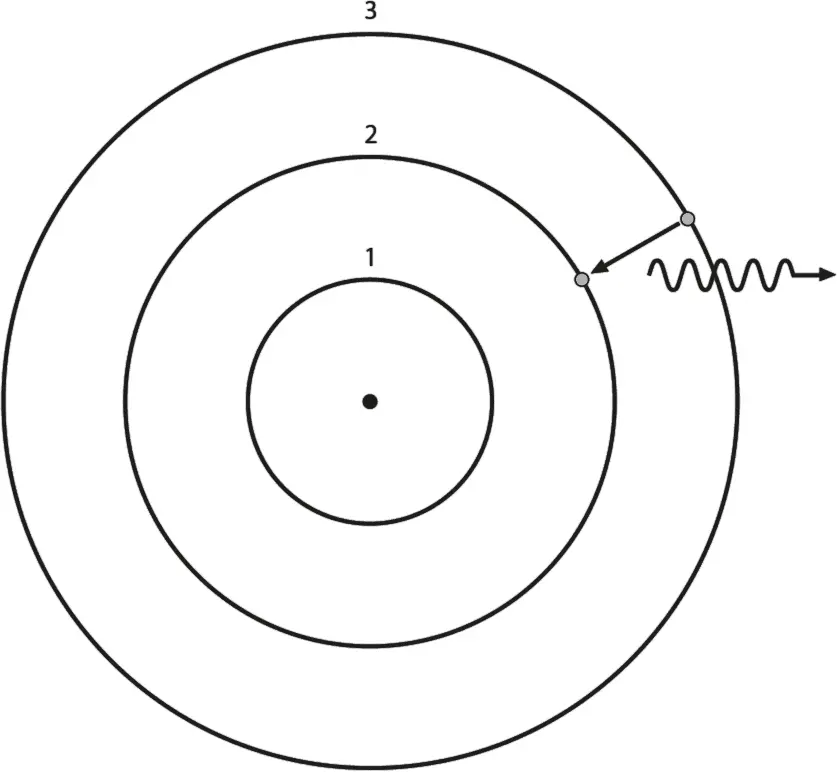

Рис. 2.1. Модель атома Бора, иллюстрирующая испускание фотона (волнистая линия) в результате перехода электрона с одной орбиты на другую (обозначен стрелкой)

Хотя Бор не сумел распространить свою модель дальше атома водорода, выдвинутые идеи можно было применить и к другим атомам. Например, если предположить, что у атомов каждого элемента набор орбит уникален, они будут испускать световые лучи лишь определенного цвета. Таким образом, эти цвета служат своего рода «отпечатками пальцев» атома, и астрономы, разумеется, немедленно воспользовались уникальностью спектральных линий атомов для определения физического состава звезд.

Модель Бора – неплохое начало, но всем была ясна ее недостаточность: например, почему электроны не могут двигаться по спирали, когда известно, что они должны терять энергию, испуская электромагнитные волны (идея, получившая реальное подтверждение с появлением радио)? И почему орбиты электрона изначально квантуются? И как насчет более тяжелых, чем водород, элементов: что делать для понимания их строения?

Но какой бы несовершенной ни казалась теория Бора, это был критически важный шаг и пример того, как порой учеными достигается прогресс. Нет никакой причины складывать оружие перед лицом озадачивающих и порой ставящих в тупик фактов. В подобных случаях ученые часто делают так называемый анзац – прикидку, или, если угодно, правдоподобное допущение, а затем переходят к вычислению его последствий. Если предположение работает, то есть получающаяся теория согласуется с экспериментальными данными, то можно с большей уверенностью вернуться к изначальной гипотезе и пытаться более детально в ней разобраться. Анзац Бора 13 лет оставался успешным, но не до конца объясненным.

Мы вернемся к истории этих ранних квантовых идей на последующих страницах книги, но сейчас перед нами лишь множество странных результатов и вопросы с неполными ответами – как и перед основоположниками квантовой теории. Если резюмировать, то Эйнштейн, следуя за Планком, предположил, что свет состоит из частиц, но Максвелл уже показал, что свет ведет себя как волна. Резерфорд и Бор прокладывали путь к пониманию строения атома, но поведение электрона внутри атома не согласовывалось ни с одной из известных в то время теорий. А разнообразные явления, носящие общее название радиоактивности, при которой атомы спонтанно делятся на части по невыясненным причинам, оставались загадкой – во многом потому, что вносили в физику волнующий элемент случайности. Сомнений не оставалось: в субатомном мире грядет что-то странное.

Совершение первого шага к общему, согласованному ответу на эти вопросы большинство приписывают немецкому физику Вернеру Гейзенбергу. То, что он сделал, стало совершенно новым подходом к теории материи и физических сил. В июле 1925 года Гейзенберг опубликовал статью, в которой рассматривал старые добрые идеи и гипотезы, в том числе модель атома Бора, но под углом зрения совершенно нового подхода к физике. Он начал так: «В этой работе делается попытка получить основы квантовой теоретической механики, которые базируются исключительно на соотношениях между принципиально наблюдаемыми величинами». Это важный шаг, потому что Гейзенберг таким образом подчеркивает: лежащая в основе квантовой теории математика не обязана согласовываться с чем-то уже известным. Задачей квантовой теории должно стать непосредственное предсказание поведения наблюдаемых объектов – например, цвета световых лучей, испускаемых атомами водорода. Нельзя ожидать от нее сколь-либо удовлетворительного мысленного представления внутреннего механизма поведения атома, потому что это и не нужно, и, может быть, даже нереально. Одним ударом Гейзенберг развеял идею о том, что действия природы непременно согласуются со здравым смыслом. Это не значит, что теория микромира не может согласовываться с нашим повседневным опытом описания движения крупных объектов – например, самолетов или теннисных мячей. Но нужно быть готовым отбросить заблуждение о том, что мелкие предметы оказываются всего лишь маленькими разновидностями крупных, а именно подобное заблуждение и может выработаться в ходе экспериментальных наблюдений.

Нет никаких сомнений, что квантовая теория – вещь хитрая, и уж тем более несомненно, что чрезвычайно хитер и сам подход Гейзенберга. Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг, один из величайших современных физиков, так писал о статье Гейзенберга 1925 года:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу