Командир дивизии с признательностью принял на эту должность офицера сухопутных войск. Кандидатура этого офицера, однако, в служебном порядке была отвергнута командованием военной авиации: люфтваффе, как было заявлено, сами могут выйти из трудного положения! Несмотря на это, упомянутый офицер остался при командире дивизии в качестве офицера связи и помощника. Этот пример также показывает, как командование вермахта часто поступало необдуманно и в отрыве от жизни. Эта разобщенность в области компетенций затрудняла действия войск и их командования, которые в тяжелейших условиях суровой зимы отдавали последние силы в бою! Напряженность положения в тылу из-за нападений партизан заметно разрядилась, когда, наконец, после трудного марша, которому мешали снежные заносы и атаки штурмовиков, прибыли 19-я (генерал-лейтенант Густав Шмидт, пал в бою) и 20-я (генерал-лейтенант барон фон Лютвиц, Генрих) танковые дивизии, при поддержке которых должно было быть проведено контрнаступление с целью восстановления линии фронта. Они были введены в бой, прежде всего, чтобы не выпустить советские войска из котла и провести усиленную разведывательную операцию для стабилизации положения и уточнения ситуации. Своими орудиями они должны были подавлять сопротивление противника в котле и отбросить назад пытавшиеся прорваться вражеские войска. В условиях неторопливого, но постоянного беспокоящего огня артиллерии по местам вклинивания должно было быть максимально парализовано снабжение окруженных войск. В соответствии с количеством танков, вряд ли обе дивизии можно было рассматривать как танковые дивизии. Значительная часть их танков ремонтировалась из-за условий погоды. Однако благодаря напряженной работе ремонтников эти боевые машины были почти готовы вступить в бой.

Предпосылками успешного контрнаступления были внезапность и благоприятная погода. На поддержку своей авиации нельзя было рассчитывать. Командующий группой армий «Центр» и командующий 9-й армией неоднократно летали на самолете «Шторьх» без прикрытия истребителей в выдвинутый далеко вперед штаб армейского корпуса, не обращая внимания на многочисленные вражеские истребители и штурмовики. На всех участках фронта высокопоставленные командиры соединений, чтобы добраться до своих войск, в любое время года часто без сопровождения передвигались по территории, где действовали партизаны, или летали на «Шторьхе» без эскортирования своими истребителями (противник нередко преследовал и даже сбивал «Шторьхи»), полагаясь на самозащиту. Они ездили на мотоциклах в качестве «второго седока» на передовые позиции, куда они не могли приезжать на автомобиле, стараясь не выделяться. В кризисных ситуациях они за кратчайшее время прибывали в войска. И это все наряду с постоянной чрезвычайной ответственностью командования в условиях, когда оно испытывало недостаток средств. Несомненно, что даже высокое командование не уступало солдатам в готовности пожертвовать собой. (См.: Мёллер Й.Ф.-Х. Самопожертвование генералов. 3-е изд. Берлин, 1957.)

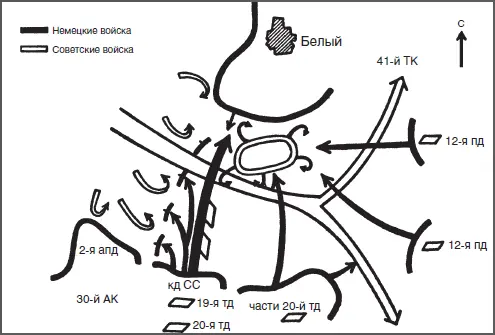

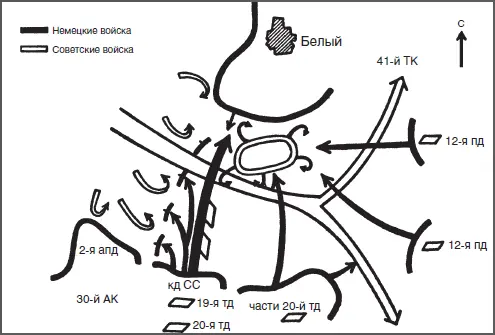

9-я армия намеревалась перейти в контрнаступление с юго-запада. Хотя это направление удара сначала казалось мне правильным, я принял иное решение – тем более что нужно было считаться с тем, что прорвавшийся противник ожидал контрнаступления с юго-запада, так как офицер связи с приказом, указывавшим на намерение атаковать в этом направлении, и солдаты, обеспечивавшие его безопасность, попали мертвыми в руки партизан. Поэтому я решил нанести удар в направлении Белого, из расположения 1-й кавалерийской дивизии СС. Подобно тому как раздвижной дверью закрывают комнату, так нужно было ликвидировать вражеский прорыв. В духе традиции руководства Генерального штаба командующий армией не упорствовал в своей точке зрения. Он придерживался следующего мнения: «Корпус получает задачу и необходимые для этого войска. Как она будет выполняться – это дело самого корпуса».

Схема 15. Бои вокруг котла к юго-востоку от Торопца 29 ноября – 16 декабря 1942 г.

Из-за снежных заносов подготовка потребовала много времени, тем более что при всех передвижениях требовалось соблюдать строжайшие предосторожности и полную маскировку. Однако снегопад имел и положительные стороны: снег укрывал все следы гусениц танков, прежде всего в выжидательном районе. В наступление должна была перейти одна танковая дивизия (19-я). В эту ударную дивизию вошли все танки двух танковых дивизий. К ним присоединились также панцер-гренадерские (моторизованные) части и артиллерия 20-й танковой дивизии, не участвовавшей в наступлении. Остальные части этой дивизии должны были осуществлять прикрытие и разведку. Она была крайне ослаблена ради создания ударной группировки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу