Самый оригинальный поворот в российской историографии последних лет связан с грандиозным успехом «империологии». В этом движении принимают участие и американские сторонники крупномасштабных, смелых и несколько головокружительных проектов. Среди империологов видим даже японца Кимитаку Мацузато. Многие из них связаны с редакцией журнала «Ab Imperio». С определенной долей упрощения можно сказать, что после краха Советского Союза эти историки испытывают тоску по величию империи и, проводя сравнительный анализ, стремятся доказать, что для истории каждой империи свойственны мрачные стороны. С их точки зрения, это извиняет многое.

Главное для меня состоит в том, что этот подход привел группу историков к тому, чтобы обратиться к исследованию окраин России и подробно описать отношения, складывавшиеся между центром и перифериями, создавая, таким образом, новый тип нарратива. Некоторые, однако, идут слишком далеко в желании найти оправдание репрессивной политике в Литве и Белоруссии после 1863 г. А.А. Комзолова, например, в своей книге 2005 г. пытается опровергнуть мнение о том, что виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев желал подавить самобытность местных народностей. Вообще же следует отметить, что в понимании российской историографией национальных вопросов в западных губерниях был сделан солидный шаг вперед благодаря работам М.Д. Долбилова о Северо-Западном крае и в еще большей степени А.И. Миллера – по украинскому вопросу во второй половине XIX в. (2000) и национализму в Российской империи (2006). Под редакцией этих авторов была написана и издана политическая история западных окраин в XIX в., которая надолго останется незаменимой (2006).

Неважно, что у А. Миллера подспудно не раз проявляется желание убедить читателя в том, что Россия «отнюдь не была той империей зла», о которой говорят, и что «политика империи выглядит совсем не так мрачно». Пусть каждый несет бремя прошлого как может. Превосходная источниковая база книг Миллера – свидетельство тому, что он отлично понимает, в чем состоит история. Именно в этом мы близки. Все, что читатель найдет в моей книге, совпадает с определением «новой истории империи», данным Миллером: «Это именно та сложная ткань взаимодействия имперских властей и местных сообществ, которую нужно стремиться воссоздать во всей ее полноте».

Результат сорокалетних исследований французского историка становится доступен новому, открытому поколению российских историков.

И последнее – эта книга не увидела бы свет без самопожертвования моей жены Терезы, которая вместе со мной в 1963 г. написала в МГУ дипломную работу о греческих колониях Северного Причерноморья… Я рад тому, что благодаря настоящему переводу мы продолжаем наш русский путь.

Париж, август 2010

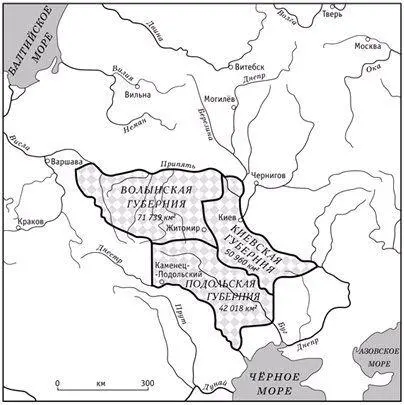

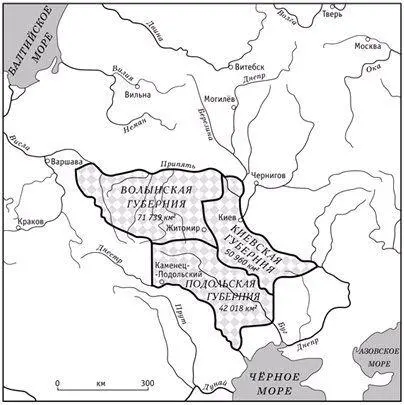

Карта 1. Три губернии Правобережной Украины в Российской империи

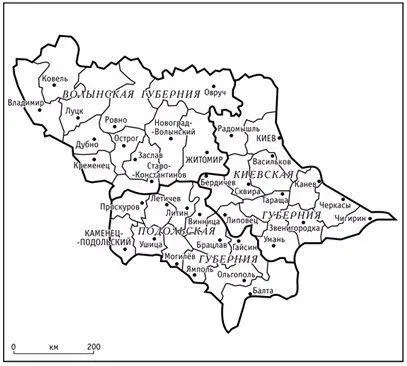

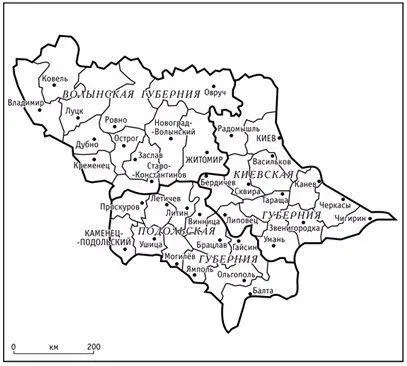

Карта 2. Административная карта юго-западных губерний. Уезды и их центры

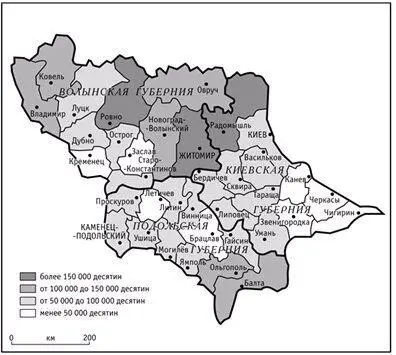

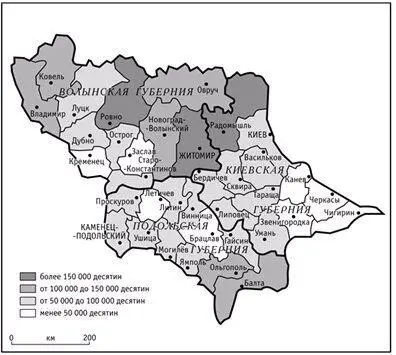

Карта 3. Распределение польского дворянского землевладения по уездам на 1890 г.

Глава 1

О СТОЯЩИХ И НЕ СТОЯЩИХ ВНИМАНИЯ ПУТЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Историческая правда» – явление преходящее, шаткое, зависимое от обстоятельств, а потому во вводной главе необходимо пояснить, какие, несмотря на всю их заманчивость, пути исследования были отвергнуты, а какие – стали определяющими для всей работы.

Соблазн красивых историй об интеграции и ассимиляции

Зачастую до сих пор приходится сталкиваться с выводами о принципиальной открытости Российской империи для иностранцев и ее готовности к их якобы постепенной интеграции и ассимиляции. Основу таких убеждений составляют примеры привлечения отдельных представителей «чуждой» аристократии или местных элит в административные структуры империи или в ее высшее общество. Подобные выводы лежат в основе концепции «многонациональной империи», когда не учитывается существование вдали от столиц, царского двора, а также центральной власти, не замечаются менее заметные группы населения. Надо сказать, что с целью представления в лучшем свете царского и советского империализма, как в российской историографии до 1917 г., так и в позднейшей, воспевшей «дружбу народов», делался упор на российское гостеприимство и открытость. Более того, примеры прибалтийских баронов, грузинских князей, татарских мурз и др., ставших частью российской элиты, призваны были служить, и служат, не только объединяющей россиян идее «всеобъемлющей любви», так близкой еще в XIX в. панслависту Тютчеву, но и выдвинутому Солженицыным лозунгу «двести лет вместе», с помощью которого тот пытается вновь в начале XXI в. объединить евреев и русских.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)