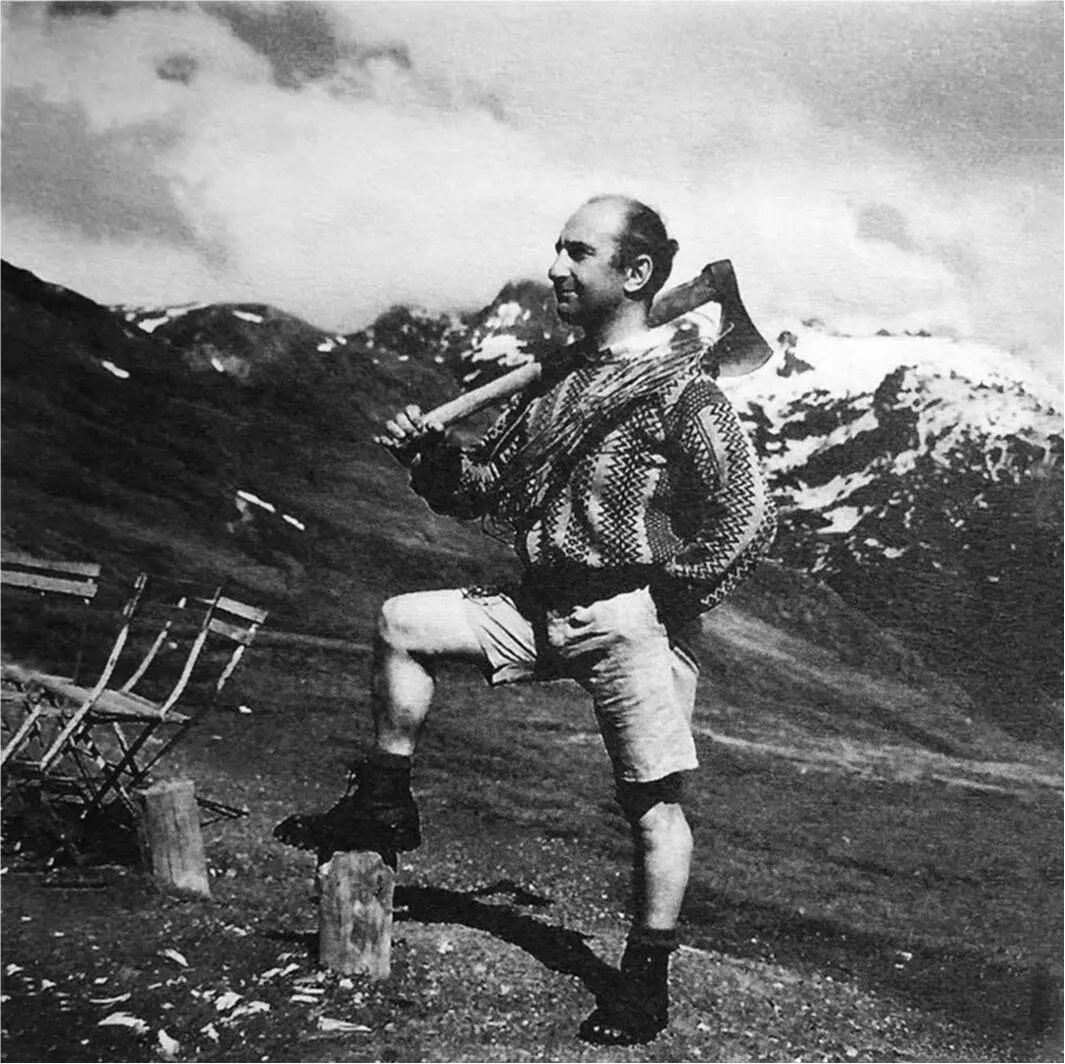

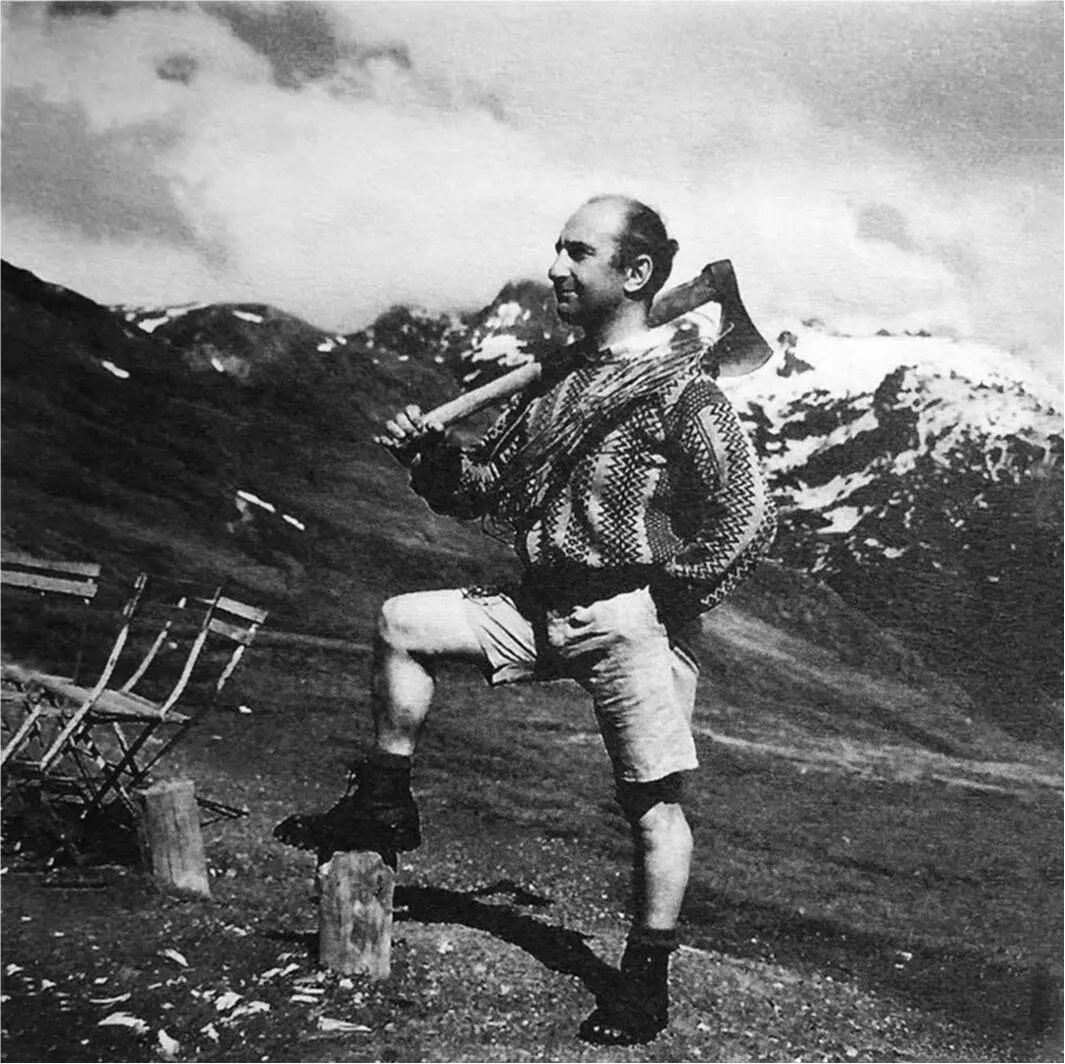

Зданевичу удавалось совершать многодневные походы по горам вплоть до преклонного возраста. Уже в эмиграции, в двадцатые и тридцатые годы, писатель неоднократно совершал путешествия по Альпам. В его архиве, в частности, можно обнаружить рукопись неоконченного труда на французском языке «Прогулки и восхождения летом 1923 года и весной 1924 года в департаменте Верхняя Савойя». В сентябре-октябре 1934 года он совершил длительное, более чем 500-километровое путешествие пешком из Франции в Испанию, передвигаясь по Пиренеям в поисках старинных церквей в форме ротонды. Спустившись в Барселону, Зданевич остановился там на длительное время, чтобы снять план баптистерия в Террасе 21, а затем продолжил путь через Барселону и Тарагону до города Морелла. О своём путешествии по Пиренеям он написал повествование «Путь в Таррасу», а также сделал описания встреченных им в дороге церквей, в архитектуре которых он обнаружил восточное происхождение, родство с древнегрузинскими храмами 22. В пятидесятые и шестидесятые годы он часто пересекал пешком предгорья Альп между деревней Триганс в Верхнем Провансе, где купил себе домик, и Экс-ан-Провансом, где у него было несколько друзей, странствуя по местам, напоминающим ему о родной Грузии.

Илья Зданевич во Французских Альпах. 1939

Практика длинных горных поездок, укоренившаяся в семье Зданевичей и бывшая предметом увлечения Ильи ещё в подростковом и даже в детском возрасте, перекликалась с эстетическими высказываниями философских или художественных школ, для которых гора имела высокий символический смысл. Если любовь к горам, несомненно, находит своё начало в его юности, то встреча с ницшеанством поначалу, скорее всего, через призму символизма, придаст этой страсти теоретическое содержание. Неизвестно, читал ли молодой Илья произведения Ницше, весьма популярного среди русской молодёжи начала XX века благодаря переводам Ю.М. Антоновского. Однако такое предположение вполне вероятно. У Ницше, особенно в его самом известном произведении того времени «Так говорил Заратустра», гора – это больше, чем пространство, «…где негодяй и святой становятся более или менее похожими существами», это сама свобода, равенство и братство, а опьянение от восхождения приближает человека к космосу, заставляя его противостоять в одиночестве, лицом к лицу, пылающему солнцу или ледяным просторам Млечного Пути. Не зря поэт Колау Чернявский, которому Зданевич послал копию машинописи своего романа «Восхищение», упоминает дух Заратустры в письме, когда комментирует роман 23. Французский философ Гастон Башляр пишет, что «Ницше терпеливо муштровал свою волю к власти долгими походами в горы, жизнью на вершинах, открытых семи ветрам. На вершинах же он возлюбил “суровое божество дикой скалы”. Мысль на ветру, саму ходьбу он превратил в битву. Лучше сказать, ходьба и есть его битва. Именно она придает Заратустре энергичную ритмичность. Говорит Заратустра, не сидя на месте, и не уподобляется перипатетикам, которые разговаривали, прогуливаясь. Учение своё он возвещает, энергично шагая. Он бросает его четырём небесным ветрам» 24.

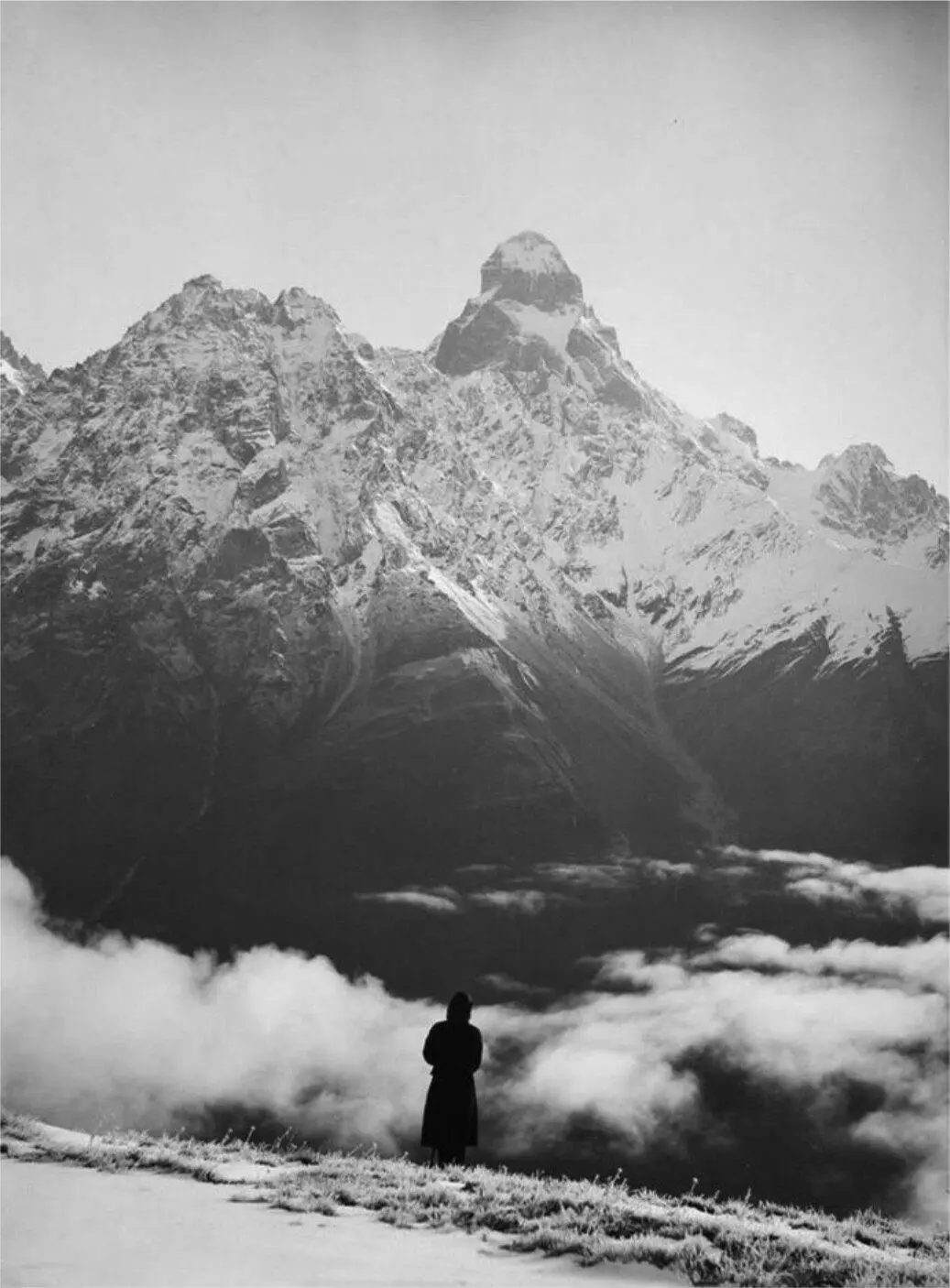

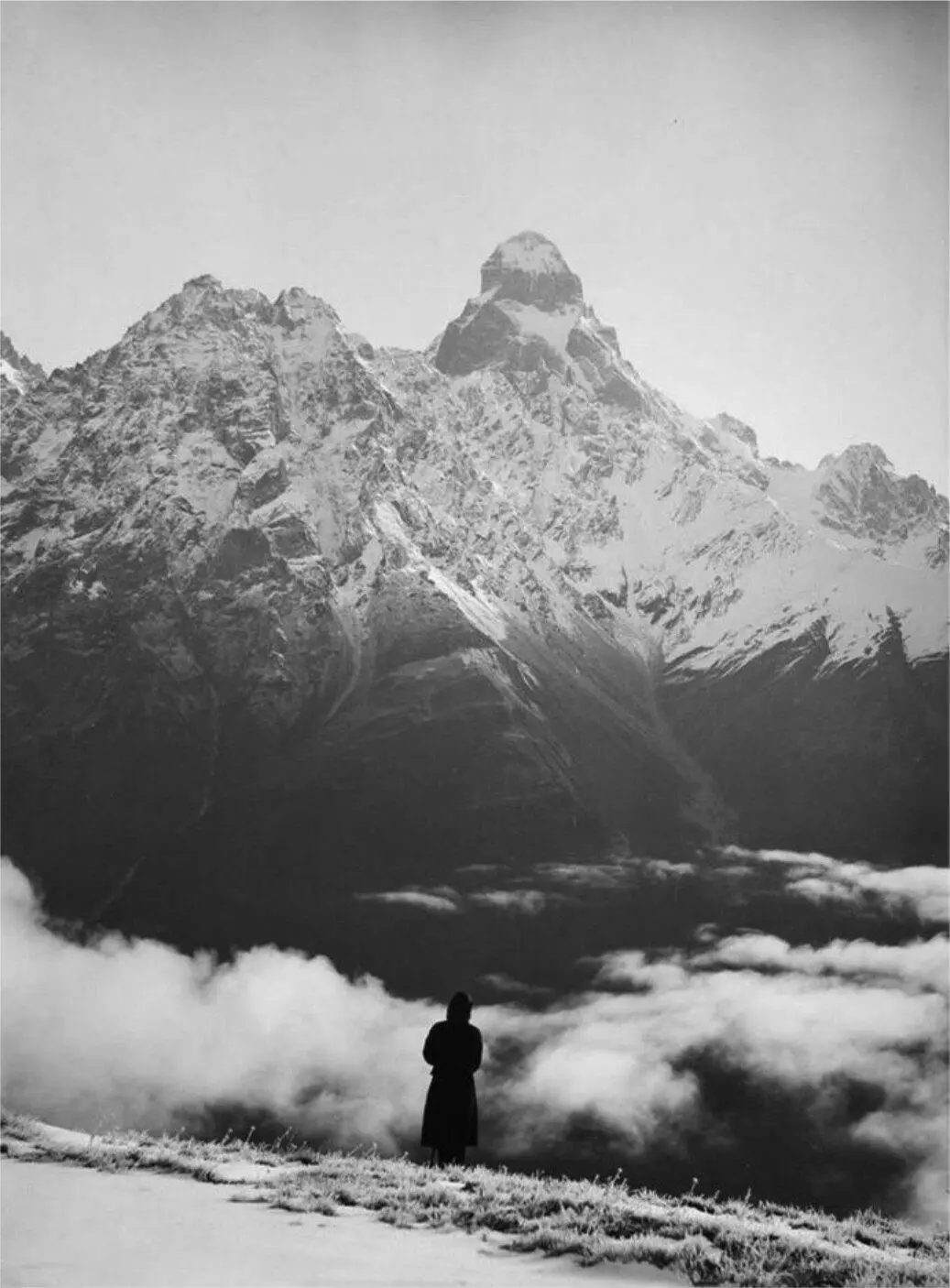

Экспедиция Витторио Селлы на Кавказ. Ок. 1890.

Фото В. Селлы

То, что Башляр пишет про рождение философии у Ницше, можно повторить и применительно к рождению поэзии у Ильязда. Анали зируя произведения Зданевича гимназического периода, Гали на Мару шина раскрыла весь «космизм» ранних стихотворений Ильи и показала, как символисты первого поколения Брюсов, Бальмонт, Сологуб, модные в его молодые годы, были вдохновителями того мистического отношения к природе, которое присутствует во всех его ранних стихах, и в частности, в солнечном мифе и в постоянно упоминаемом культе Солнца 25. В исследовании говорится о его «страстном желании слиться со всей вселенной», восходящем к Бальмонту, а через него – к Ницше… Отметим, что именно горные пейзажи – скалы, поднимающиеся навстречу солнцу, горные потоки, ущелья, а также морские пространства, обнаруживаемые с вершин гор, – часто служат фоном для этих стихотворений, сочинённых, если верить довольно таинственным подписям, которыми они заканчиваются, среди самой природы. А неизданный Зданевичем сборник стихов 1906–1913 годов «Икар», полностью посвящённый гордому восхождению человека на Солнце, открывается стихотворением «Умирающий сокол», где мы находим скалы, ущелья и бездны.

Читать дальше