— Вот то-то и оно-то. Не пошли.

И дядя Митяй долго и старательно объяснял нам, что они с Гришкой столяры, а не плотники и рядились столярами, а их глупый и непонимающий начальник заставлял работать плотниками. Они, конечно, могли и плотничать, но какой уважающий себя столяр согласится быть плотником, ноль и подрядился-то он столяром, а совсем не плотником, хоть и может плотничать.

Мы слушали, не перебивая, и разглядывали путешественников. Одеты они были ладно, добротно, даже, я сказал бы, со щепетильной опрятностью: полушубок с кушаком, за который заткнут топор, треухи, ватные брюки, валенки.

Меня, как навигатора, интересовало многое.

— Как же вы ориентируетесь? — спросил я. — Как правильное направление держите?

— Компас у нас, — и дядя Митяй достал обыкновенный туристский компас, который в этих широтах показывает не то направление, не то цену на дрова в бухте Тикси. — Да вот часы. Проверить бы не мешало.

Сверили часы. Дядя Митяй подвел свои на пять минут.

— Ничего. Дойдем. Почитай, уж половину пути прошли.

— И не страшно? — поинтересовался Патарушин.

— Не… — протянул Григорий.

— А медведь?

— А топоры?

— Почему же вы берегом не пошли? — спросил Титлов.

— Дальше, — ответил дядя Митяй.

— Да ведь пустяк. Всего на триста километров. Так по земле, не по океану.

— По берегу медведей больше.

Мы с восхищением смотрели на двух простых русских людей, решившихся на такое путешествие. По своему маршруту, по элементарности оснащения и по смелости замысла оно, пожалуй, не имело себе равных.

Попытка Нансена и Иогансена пройти от дрейфующего «Фрама» к полюсу и вынужденное отступление к острову Белая Земля считается классическим эталоном пешего полярного путешествия. О том, какие трудности и лишения пережили путешественники, нет смысла пересказывать. Этот поход блестяще описан в книге Фритьофа Нансена «Фрам» в полярном море».

Двое, что сидели перед нами, уже прошли триста километров и были уверены, что пройдут еще семьсот. Триста — это по прямой. А обход разводий? А дрейф льда, постоянно относивший их обратно? А свирепые пурги и лютые морозы?

Но ни у кого из нас не мелькнула мысль назвать их героями. Почему?

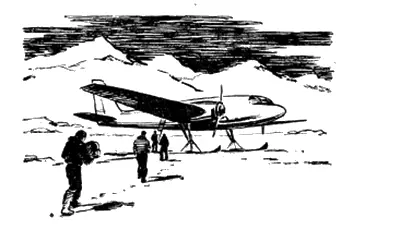

Об этом мы подумали после того, как уговорили дядю Митяя и Гришу сесть к нам на самолет, — а уговаривали мы их долго, заверили, что и платить им не придется, и вдобавок пообещали взять на себя хлопоты объяснить начальству их самовольную отлучку.

И всегда, когда мне к слову приходилось рассказывать эту историю, мнения слушателей разделялись: одни утверждали — «Герои!», другие упрямо твердили — «Нет!». Наверное, будут свои мнения и у читателей.

Тогда спор о герое и подвиге стоит продолжить.

ОПАСНЬIЙ ГРУЗ

БЫЛ поздний полярный вечер.

Солнце уже не показывалось над горизонтом. Только в ясную погоду в полдень на юге, как и полагается в высоких широтах, небо чуть-чуть светлело.

Мы сидели на береговой базе и вели долгие переговоры с Москвой: лететь или не лететь нам на одну из первых станций СП.

В то время мы еще не добирались, когда вздумается, до Северного полюса, если не было какой-то сверхсрочной необходимости. Поэтому, «загорая» на базе, мы ждали решения Москвы.

Будучи уверены, что такая «сверхсрочная необходимость» для последнего полета существует, мы не очень волновались — разрешат. По инструкции такой полет совершался только с ведома Главсевморпути, а инструкция в авиации слово священное, хотя, впрочем, люди, далекие от летной работы, утверждают, что авиация начинается там, где кончается порядок.

Зимовка на базе отличная. А поскольку во всей Арктике среди зимовщиков нет ни одного плохого, то мы чудесно проводили время, чувствуя себя в гостях у близких и очень приятных родственников.

Однако спустя день стало пасмурно. Призрачные языки поземки лениво поползли по серым сугробам. Еле видно, подобно спиртовому огню при солнечном свете, начинали куриться снежные барханы.

Теперь мы уже с тревогой всматриваемся в жречески непроницаемые лица синоптиков.

Я не знаю, какие тайны, какие «телепатические» связи существуют между полярными синоптиками и командованием в Москве. Однако почти за тридцать лет работы в Арктике я убедился, что такие таинственные «отношения» между ними есть.

Стоит командованию дать «добро» на вылет, как синоптики говорят «отставить». Если синоптики не возражают, возражает командование. В общем, по моему убеждению, командование и синоптики составляют кольцо игольного ушка, сквозь которое нам приходится пролезать в небо.

Читать дальше