— Правда.

— Правда, Придорожко?

— Сущая правда.

Кровь и снег

— Со всех ближних заводов и копей прибыли Горловке подкрепления, — снова выступает Првдорожко. — Под’ем был, желание биться до конца было, а вот штаба не было. Помню день нашего разгрома. Едва затих четырехчасовой бой, мы решили атаковать царские войска: драгун, казаков и полицию. Дрались и копьями и шашками, и винтовками — кто чем мог. Дрогнули царевы войска, побежали. Победу бы нам праздновать, да с Юзовки казачье налетело, как саранча. У нас— копья, а у них пулеметы, орудия, снаряды. И рабочие отряды дрогнули… Я получил в бою две раны. Был ранен и Кузнецов, вожак восставшей Горловки.

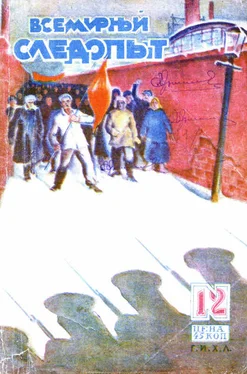

Дрались и копьями, и шашками а винтовками — кто чем мог

(Кузнецов… Кто мне говорил о Кузнецове? Ах, да… литейщик, у кого я добыл копье!)

— Разбили нас, — договаривает с досадой Придорожко. — Не выдержали, наши копья.

Придорожко надорванно умолкает. Нелегко ему вспоминать разгром Горловки…

— Кровь на снегу была, — сменяет его Паранич, — кровь смешалась со снегом. Казаки шашками рубили восставших. А в Алчевеке уже орудовали пристава и жандармы, заплечные мастера самодержца российского.

Паранич уже не крутит молодцеватые усы. Вспоминая, он считает, задумчиво загибая пальцы:

— Придорожко арестовали, Молчанова, Кузнецова, меня… перечислять долго… — Рука с отсчитанными пальцами сжалась в кулак.

— А копья? — нетерпеливо спрашиваю я.

— Копья были забраны в качестве вещественных доказательств. Многие пропали. Некоторые были припрятаны, дождались сегодняшних дней. Копье было также и у Кузнецова.

Едва сказал Паранич, всплыли в моей памяти слова старого литейщика, подарившего мне копье.

— Это не простое копье, — говорил он. — Горловское. Боевое.

Бережно передавая его мне, литейщик добавил:

— В последнем бою Кузнецов был тяжело ранен. Он отбивался этим копьем, а кровь била из его руки. Он крикнул мне: «Бери копье!» Я схватил копье, но защищаться было поздно… Нас теснили… Казачье наседало тучей… Мы отступили… В Алчевск я пробрался ночью, на возу с сеном. Копье спрятал в сено. Все-таки оружие! Дома я заложил его под крышу. Там оно и пролежало много лет…

Эта биография старого копья.

— Но что стало с Кузнецовым? — спросил я старых ветеранов.

Молчанов, подумав, ответил:

— Следствие по горловскому делу тянулось три года. Нас судили в церкви в тысяча девятьсот восьмом году, когда по стране свистели нагайки и пули палачей.

На скамье подсудимых было девятьсот девяносто семь человек. Среди них и Кузнецов и Придорожко, Паранич и я. Тридцать два человека было приговорено к повешению, шестьдесят человек к каторге. Я, Паранич и Придорожко были приговорены к смертной казни через повешение.

— Кузнецова пытались освободить из тюрьмы, — говорит Паранич.

— Кто? — спрашиваю я.

— Ворошилов. Луганские рабочие освободили к этому времени Ворошилова из тюрьмы, и вот он…

Паранич рассказал нам этот интересный случай. Впрочем, будет лучше, если мы предоставим слово самому товарищу Ворошилову:

«С нелегальным паспортам двинулись мы с Я. Моргенштейном в Горловку, — пишет в своих воспоминаниях Ворошилов. — На месте узнали, что все арестованные участники и руководители восстания уже увезены в харьковскую и екатеринославскую тюрьмы и только один Кузнецов, будучи тяжело ранен во время боев, находится в горловской больнице. Я разыскал старых знакомых рабочих, через них связался с уцелевшими партийцами, и мы вместе обсудили вопрос о возможности освобождения т. Кузнецова, который в больнице охранялся взводом солдат.

Выкрасть Кузнецова можно было только, либо перейдя через трупы этих солдат, либо посредством подкупа. Оба средства были непригодны; но Кузнецова могли каждую минуту увезти в губернскую тюрьму. Каждый миг был дорог, и мы наметили такой план: через сестру милосердия мы узнали, что солдаты охотно принимают «дары» и могут от нее принять выпивку; после этого хорошо знакомые нам доктор и аптекарь достали для нас необходимое снотворное средство и смешали его с водкой. Оставалось только угостить стражу и затем действовать. Но у нас не было необходимых перевязочных средств. Через местных товарищей я получил связь к одному из владельцев завода сельскохозяйственных машин, некоему Брунсту, завод которого находился в расстоянии 30–35 верст от Горловки. Брунст был одним из тех либералов, которые искренно помогали революционному движению, особенно там, где революция перемешана с романтикой, но они обычно выступали только в том случае, если не рисковали собственной шкурой. Выслушав сообщение о цели моего приезда, Брунст, не задумываясь, снабдил меня двумя прекрасными лошадьми, теплыми шубами и одеялами, дал какую-то сумму денег и разрешил на несколько дней спрятать у себя Кузнецова. Уже на следующий день лошадь с надежным человеком и всем необходимым стояла в условленном месте, ожидая Кузнецова.

Читать дальше