Крепость? Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Куми натягивает поводья и кричит лошади «бу-ух», что означает команду остановиться. Мы спешиваемся и пробираемся сквозь траву.

— Ты не очень разберешься в жизни здесь, на Вити-Леву, если не постигнешь важнейшее из наших жизненных правил… Оно имело значение вплоть до нашего временя, — говорит Куми.

— В чем же его смысл?

— Стараться не угодить в земляную печь, а потому всегда находиться неподалеку от кокосовой пальмы, на которой при необходимости можно укрыться.

Я устремляю взгляд на пальму. Слегка раскачиваясь, она тянется на 20–25 метров ввысь; на ее верхушке большими связками висят орехи. Одни из них зеленые, это незрелые орехи, другие — коричневые, с такой твердой скорлупой, что я понимаю американских солдат, которые во время войны считали внезапно падающий кокосовый орех не меньшей опасностью, чем японскую засаду. Многие орехи весят семь-восемь килограммов и, падая с высоты 20–25 метров, легко пробивают череп взрослого человека. Я затрудняюсь сказать, сколько их на дереве, но, по мнению Куми, штук 400–500.

Под самой верхушкой пальмы — настоящие заросли из острых длинных веток и тонких волокон, напоминающих лен. Они свисают со стволов пальм, ветви которых, раскинувшись веером, дают тень и прохладу.

— Вплоть до того времени, когда к нам чуть больше ста лет назад пришло огнестрельное оружие, каждая высокая и крепкая кокосовая пальма считалась почти неприступной крепостью, — продолжает Куми. — Пальмы не только давали нам пищу и строительный материал для домов и каноэ, но и спасали жизнь тысячам фиджийцев. Наше племя давно бы вымерло, не будь у нас этих деревьев.

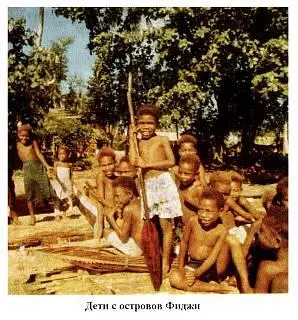

Каждая деревня была практически независимым государством. Дома строили за бамбуковыми зарослями, на труднодоступных вершинах. Жители отдельных поселений были сильнее других, и их воины постоянно нападали на соседей, убивали людей палицами, уводили с собой пленных, которых затем содержали в бамбуковых клетках, словно свиней. Со временем их убивали и съедали, а тех, кого не могли съесть, перевозили в другие места в качестве «длинных свиней».

Войны в те далекие времена затевались прежде всего как охота за человеческим мясом. Если победители сами не были в состоянии съесть всех пленников, они могли отвезти их в отдаленные поселки. Так вырастали деревни, где скупщики «длинных свиней» всегда могли рассчитывать на получение желанного товара. Важнейшими из них были Нандрау и Намбутаутау (Fig_11.jpg; Fig_12.jpg).

Расплачивались за мясо фиджийцы китовыми зубами, весьма редким платежным средством, — впрочем, не более необычным, чем павлиньи перья на Соломоновых островах и ракушки на островах Гилберта.

— Не будь у нас высоких кокосовых пальм, вряд ли сегодня осталось бы в живых много фиджийцев, — продолжает Куми свой рассказ. — У воинов в основном были только палицы. Некоторые, правда, брали с собой в походы рыбацкие копья, но дальнобойных копий, не говоря уже о луке и стрелах, тогда не существовало. Так что добраться до человека, который залез на высокое дерево, лишенное веток, было почти невозможно.

На макушке вон той пальмы более полугода просидел человек по имени Тамбуалева. Воины из Нандрау напали на его деревню Намбуясу, расположенную по другую сторону горы, что виднеется слева от нас, Тамбуалева был единственный, кому удалось спастись. Пальма снабжала его всем, что нужно для жизни. Свежее кокосовое молоко хорошо утоляло жажду; пища, хотя и одна и та же, не давала погибнуть с голоду. Никто не мог до него добраться, а если кто-либо из нападавших пытался залезть на дерево, Тамбуалева ничего не стоило прикончить его сверху [20] Эта история Куми сильно сомнительна. Если нападающие и не могли срубить здоровенное дерево каменными топорами, то всегда могли разжечь вокруг него костер и поддерживать огонь до тех пор, пока постепенно перегоревший ствол сам не переломится. (Коммент. выполнившего OCR.)

.

Обычно же одну какую-нибудь кокосовую пальму не подвергали длительной осаде — после успешного завершения похода воины стремились побыстрее вернуться в деревню, чтобы продать пленных. К тому же нередко деревня, на которую нападали, объединялась с соседними племенами, и в любой момент можно было ожидать нападения с их стороны. Да и оборону собственной деревни было неразумно надолго ослаблять: ведь она тоже могла подвергнуться нападению, если соседи узнают, что воины отправились в далекий поход.

Читать дальше