Еще одна поразительная судьба, еще один прототип, который я собирался использовать в романе про гражданскую войну, а потом передумал. По двум причинам: во-первых, это опять случай, когда правда жизни слишком невероятна и в художественном произведении вызовет ощущение перебора; во-вторых, тему незаурядного человека, оказавшегося своим среди чужих, я решил исследовать в другой книжке, с другим персонажем.

Какова этическая конструкция, психологическая защита, мимикрия сознания у того, кто по собственному выбору пустил корни во враждебной среде и добился в ней лидерства?

Вероятно, некоторые из вас слышали про Бориса Штейфона – еврея, сделавшего хорошую карьеру в пассивно юдофобской системе, еще более успешную – в активно антисемитской и совсем блистательную – в мире, где его соплеменников люто ненавидели и поголовно уничтожали.

Борис Александрович Штейфон родился в 1881 году в Харькове в семье крещеного еврея-мастерового и дочери православного дьякона, то есть, собственно, являлся полуевреем, однако, как известно, для антисемитов вполне достаточно и половинки.

В царской России еврейство – во всяком случае, официально – определялось не составом крови, а вероисповеданием, поэтому Штейфон смог поступить в офицерское училище. Армейская среда относилась к евреям уничижительно, антисемитские шутки и жидоморные настроения там были в порядке вещей. Как себя чувствовал юнкер еврейского происхождения в такой атмосфере, описано в мемуарах выкреста М. Грулева «Записки генерала-еврея». Наверняка Штейфон, как и Грулев, сделал обычный для пытающегося адаптироваться еврея вывод: я должен быть безупречен, я обязан стать первым, и тогда меня сочтут «своим».

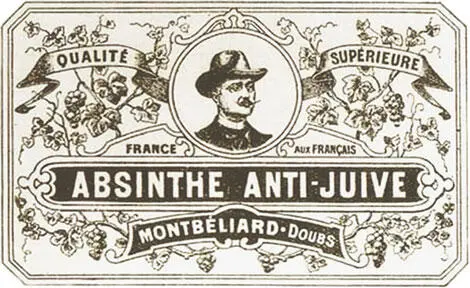

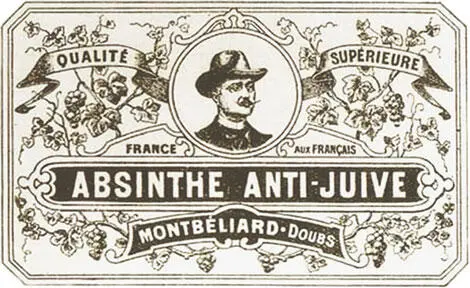

Офицерам-евреям приходилось туго не только в России. «Абсент Антиеврейский» выпускался во Франции во время дела капитана Дрейфуса

Адаптироваться молодому человеку удалось. Он виртуозно сочетал юнкерские проказы, приносившие популярность среди товарищей, с успехами в учебе и окончил училище по первому разряду. Отправился добровольцем на японскую войну, заслужил там пять боевых орденов, а затем сумел пройти конкурс в академию Генерального штаба, то есть вошел в элиту офицерского корпуса. Это тем более примечательно, что как раз в эти годы антисемитизм в царской армии уже и официально вышел за пределы графы «вероисповедание» – в военные училища перестали принимать даже выкрестов.

Столь же образцово Штейфон воевал на Великой войне, которую завершил в чине полковника генштаба.

Конечно же, человек, сумевший утвердиться в изначально недружественной системе координат, не мог обрадоваться революции, которая обратила в прах все его достижения. Штейфон становится непримиримым врагом большевистского режима. В родном Харькове он возглавил подпольную организацию («Центр Полковника Штейфона»), переправлявшую офицеров в Добровольческую армию. В конце концов Борис Александрович и сам оказался у Деникина. Командовал полком, а затем дивизией, выслужил чин генерал-майора.

Генерал-майор Штейфон в первом ряду, справа от бородатого Кутепова

Его Белозерский полк был знаменит на весь фронт. Приняв под командование горстку людей (в списочном составе было всего 62 человека), Штейфон превратил часть в грозную боевую единицу – три тысячи штыков плюс собственная артиллерия и даже кавалерия. (У Деникина полки обычно насчитывали 200–300 солдат, а дивизии – хорошо если полторы тысячи.)

В годы гражданской войны хроническая юдофобия, свойственная царской России, воспалилась до людоедских размеров: среди большевиков было много евреев, что неудивительно, учитывая «черту оседлости», «процентные нормы» и другие прелести старого режима. В мемуарах белогвардейцев непременно поминаются «еврейчики-комиссары» и «жиды-чекисты» как виновники всех бед России. Обычной практикой для добровольцев было выискивать среди пленных евреев и немедленно, без разбирательств, «пускать в расход».

Я очень внимательно прочитал воспоминания Штейфона о девятнадцатом годе, пытаясь найти хоть какие-то рефлексии на еврейскую тему. Ни слова. Вытеснил, отсёк, заблокировал. Но расстреливать евреев своим солдатам не мешал. Один-единственный раз проговаривается про это, глухо. Пишет про фильтрацию пленных красноармейцев: «Инородцы выделялись своим внешним видом или акцентом». Стало быть, для него они «инородцы».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу