Наверное, в этом и была его суть. Они и остались нам в его книгах, прекрасные люди, космонавты и охотники, маршалы и рыбаки. А награда – вот она, осталась на фото.

Подготовил Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды».

Окно в природу

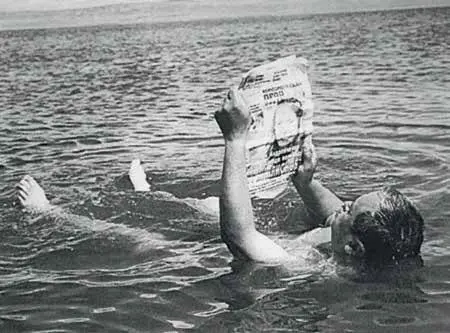

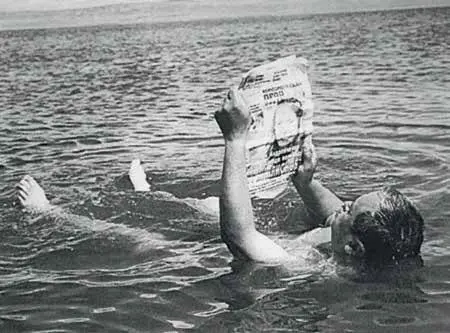

Правда ведь интересно: лежит человек на воде и читает газету. Где это может быть? Вижу протянутые вверх руки: «На Мертвом море!» Верно. Море такое есть. Оно расположено в Палестине (ныне территория Израиля). Точнее было бы назвать «море» озером: длина его – семьдесят шесть километров, наибольшая ширина – шестнадцать, самое глубокое место – 399 метров. Расположено озеро почти на четыреста метров ниже уровня океана. Это самая глубокая котловина земли. Людей она не очень бы интересовала, если бы не вода озера, в ней можно, как на матрасе, лежать, почитывая газету. Почему? Потому что вода до предела насыщена солью. В литре ее двести пятьдесят граммов (хлорные соединения натрия, калия, магния). Насыщенный раствор образуется от минерализации воды. В озеро впадает река Иордан, но воды ее не разбавляют озерный рассол, поскольку велико испаренье. Это все можно прочесть в энциклопедии. И на чудо природы приезжают глянуть туристы со всего света. Мечтал и я «почитать газету», лежа в легендарной воде. Но недавно, вернувшись из хакасской тайги, узнал: самолет из Абакана в Москву будет через два дня. Уйма времени – куда его деть? «А рванем-ка на Соленое озеро!» – предложили друзья. Узнав, в чем дело, я немедленно согласился.

Хакасия – страна степей. Лишь на юге, примыкая к Туве, покрыта она лесами, укрывавшими более тридцати лет староверов Лыковых. А большая часть земли в этом крае – открытая, прокаленная солнцем равнина. То и дело видишь в степи торчком стоящие плоские плиты камней. Это могилы кочевников. Могилам – тысячи лет.

Двигаясь на север в Ширинский район, вдруг начинаешь щурить глаза от блеска воды. Озера! Их много в Хакасии – до тысячи, но крупных – под сотню. Разной солености в них вода. И есть тут свое маленькое «Мертвое море», вода в нем – такой же рассол. Как и в озере Палестины.

Лежит, читает «Комсомольскую правду»…

Утром с местными краеведами едем к чудесной воде. Окрестности озера не радуют – пологие холмы без единого деревца с рыжей прошлогодней травой. Ниже холмов поблескивает вода. Песчаный пляж и приюты-вагончики свидетельствуют: летом, когда озеро прогревается, появляется море купальщиков – одни приезжают лечиться, другие, как мы, взглянуть на экзотику.

Двойник палестинского «моря» – почти что лужа: озеро не спеша обходят за два часа. Максимальная глубина – два метра. Обсыхая после купания, человек тут становится белым – покрытым порошком соли. Ее тут в разные годы (в зависимости от дождей) бывает то больше, то меньше. Максимум отмечался в 1927 году – двести девяносто семь граммов на литр. «Охлаждаемся тут пивком, а на закуску слизываем соль с девчонок, – смеется один из нашей компании. – Отмываться от соли некоторые на машинах ездят к соседнему озеру. Оно в десяти километрах. Вода обычная – с рыбами и лягушками».

В знаменитом озере насыщенность воды солью так велика, что более она растворяться не может и выпадает осадком на дно. Продвигаясь от берега в прозрачной чистой воде, чувствуешь под ногами уже не озерную (лечебную) грязь, а твердую корку соли толщиной до двадцати сантиметров. Ученые называют этот подводный «асфальт» соляным черепом.

Обычная для озер многоликая жизнь в этой соленой воде отсутствует. Приспособились, притерпелись к рассолу только красного цвета рачки размером с глаз комара. На содовых озерах в Африке подобную мелочь выцеживают из воды птицы фламинго. Тут же мы видим лишь маленьких куличков (возможно, они-то и ловят рачков) и уток огарей, прилетающих охладиться, поплавать.

Хакасское название Соленого озера – Тус (по-тюркски – «соль»). Ценность соли везде и всегда была велика. По пустыне Сахара тысячи лет верблюжьими караванами на африканские торжища привозили грязноватые плиты вареной соли, выпаренной из озерной воды.

Из Туса кочевники соль выгребали тысячи лет. При Петре Первом близ озера была основана казачья застава (селенье Форпост) для охраны добываемой соли. Сейчас «соляной череп» озера не трогают. Но еще можно в музее увидеть тяжеловесные волокуши для выгребания ценного минерала.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу