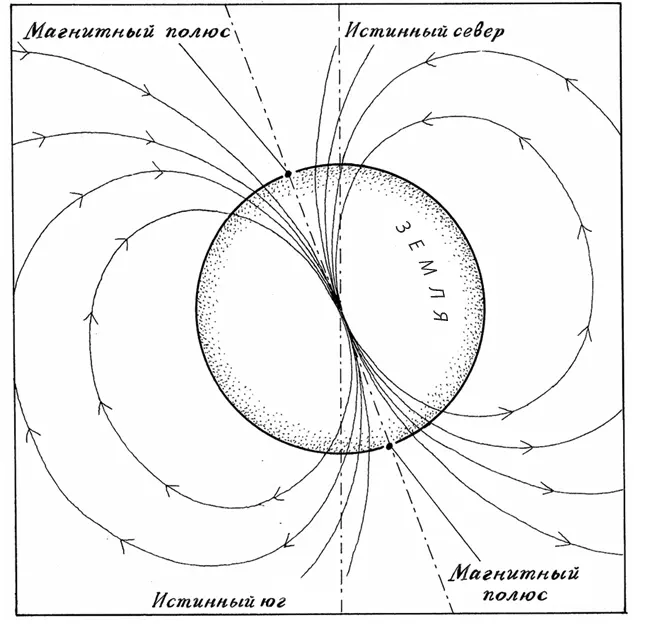

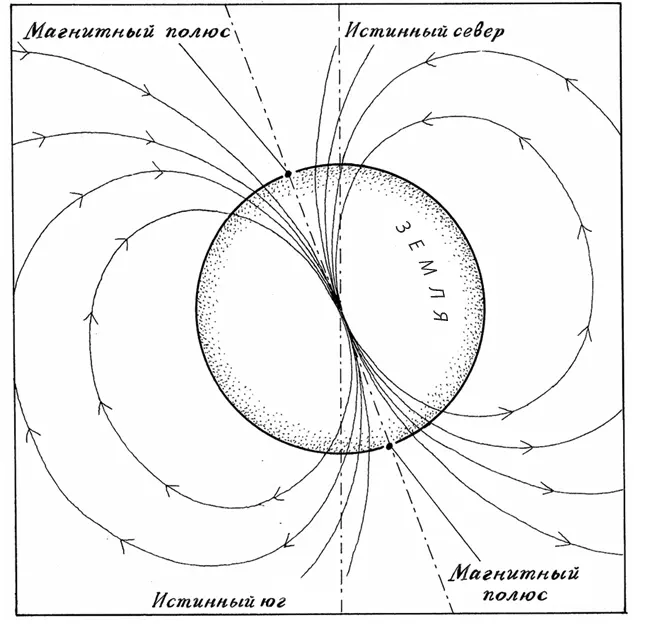

Силовые линии, соединяющие северный и южный магнитные полюса

Напряженность магнитного поля Земли также в высшей степени неравномерна и непостоянна во времени. Каждый год, каждый день, каждый час и даже каждую минуту напряженность поля изменяется в разных местах совершенно непредсказуемым образом. Более протяженные во времени колебания («вековые вариации») порождаются все еще отчасти загадочными процессами, происходящими вокруг земного ядра, а более быстрые изменения, случающиеся в течение суток, связаны с электрическими процессами в ионосфере, вызванными воздействием на нее солнечных лучей. Также следует учитывать трехмерную структуру геомагнитного поля, так как его напряженность быстро падает по мере подъема над поверхностью Земли.

В связи со сложной и в высшей степени подвижной природой магнитного поля Земли любая двумерная карта градиентов его напряженности может давать лишь очень грубое приближение реальных значений в любой точке [274] Карты, показывающие изменения наклонения, склонения и напряженности магнитного поля на поверхности Земли, можно найти на сайте Национального управления атмосферных и океанических исследований США: https://ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/image. shtml.

. Намагниченные горные породы, случайным образом распределенные в земной коре, также порождают локальные флуктуации напряженности магнитного поля, которые могут подавлять фоновые меридиональные градиенты. Иногда такие локальные аномалии бывают настолько сильны, что мешают работе путевых компасов; поэтому места их расположения отмечают на морских картах. По всем этим причинам получить достоверную информацию о своем местоположении только из измерений напряженности магнитного поля весьма трудно [275] См. такую карту по адресу: https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/data/WMM2015/WMM2015_F_MERC.pdf.

.

Следует учитывать и еще один фактор. Время от времени, через нерегулярные интервалы, геомагнитное поле полностью переворачивается (происходит инверсия геомагнитного поля): северный полюс становится южным, а южный — северным. Последняя такая смена полярности произошла около 780 000 лет назад, но в более отдаленном прошлом случалось много других таких же «обращений поля». Мы знаем об этих событиях по окаменелым следам, которые они оставили в породах морского дна.

Такое обращение обычно занимает несколько тысяч лет, и в течение этого периода распад существовавшего ранее двухполюсного поля может сопровождаться возникновением причудливых многополюсных полей. Это было бы чрезвычайно неудобно с точки зрения прокладывания курса при помощи какого бы то ни было магнитного компаса.

Идея о том, что животные могут использовать в навигации геомагнитное поле, активно обсуждалась в XIX веке. Российский зоолог и путешественник Александр Миддендорф (1815–1894) высказал такое предположение в 1855 году; затем, в 1882-м, никому не известный француз по фамилии Вигье, живший в Алжире, исследовал возможности использования животными для ориентирования магнитного наклонения и напряженности магнитного поля [276] Viguier, C. (1882). ‘Le sens de l’orientation et ses organes chez les animaux et chez l’homme’, Revue Philosophique de la France et de l’Etranger. P. 1–36.

. Он прозорливо описал гипотетический эксперимент, в котором к голубям можно было бы прикрепить магнитные или немагнитные металлические бруски, чтобы проверить, как это скажется на их способности находить обратную дорогу к дому.

Но эта идея не укоренилась, и научное сообщество по большей части не обращало внимания на гипотезу магнитной навигации до самых 1960-х годов. К тому времени появился небольшой, но устойчивый поток открытий, которые заставили до тех пор скептически настроенных исследователей вернуться к этой теме. Все больше становилось данных о чувствительности к магнитным полям поразительно разных животных, в том числе термитов, мух, акул и улиток, а вскоре к этому списку также добавились медоносные пчелы и птицы.

Первые свидетельства, позволявшие предположить, что пчелы могут чувствовать магнетизм, были получены в эксперименте, в котором естественное магнитное поле вокруг улья подавлялось системой электромагнитных обмоток. При этом направление, о котором сообщал виляющий танец пчел-разведчиков, чуть заметно изменялось. Еще интереснее было то открытие, что казавшиеся дезориентированными танцы, которые исполняли пчелы, лишенные всех небесных ориентиров (как солнца, так и «Е-векторов»), на самом деле следовали некой закономерности: они по большей части указывали на направления, соответствующие четырем главным румбам магнитного компаса. При отключении окружающего улей магнитного поля этот любопытный «бессмысленный» рисунок пропадал.

Читать дальше

![Дэвид Барри - Супернавигаторы [О чудесах навигации в животном мире] [litres]](/books/393891/devid-barri-supernavigatory-o-chudesah-navigacii-v-thumb.webp)

![Барри Пэйн - Новый Гулливер [Затерянные миры. Том XXIV]](/books/406917/barri-pejn-novyj-gulliver-zateryannye-miry-tom-xx-thumb.webp)