Кем на самом деле мог быть загадочный пенсильванский бык: широколиственно-лесным подвидом голоценового американского бизона; американским подвидом тура, голоценовым американским яком, вероятный предок которого — як — известен по костным останкам из Аляски; гибридом тура и равнинного бизона — туробизоном? Одно не исключает другое, в одно и то же время в горах востока США могла существовать как любая из этих форм в отдельности, так и все вместе. В любом случае она должна была иметь внешние признаки, характерные для сугубо лесного животного: отсутствие горба, более крупные размеры по сравнению с формами, характерными для открытых равнин (степными копытными, такими как равнинный бизон, сайгак, верблюд, косуля). Лесные обитатели всегда имеют более темный окрас вплоть до черного цвета (тур, кабан, лось). Европейский зубр — изначально житель лесостепей — обладает переходным цветом. И, если в лице пенсильванского бизона тур всё-таки достиг Северной Америки, то он вымер не в 1607 г. в Польше, а лишь спустя 200 лет в широколиственных лесах Пенсильвании.

2.3. Расцвет и истребление

Меридиональная ориентация Северной Америки и ее горных сооружений обусловила специфику природной зональности. Если степи Северной Евразии имеют явно широтную протяженность с нарастанием аридизации с севера на юг, то прерии Великих равнин ориентированы в меридиональном направлении, простираются с севера на юг на 3000 км, по широте — на 500–800 км с нарастанием аридизации с востока на запад.

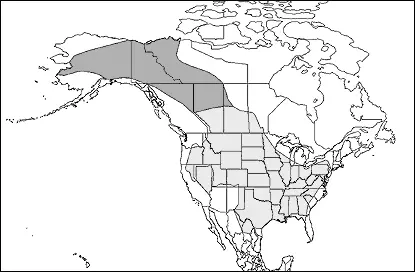

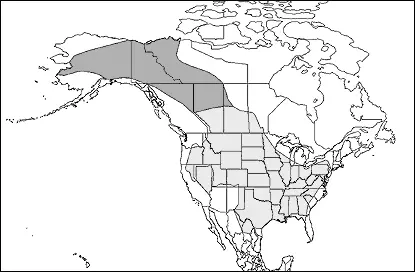

За несколько тысячелетий на Великих равнинах установилось равновесие ресурсов бизона и численности индейского населения прерий. Максимальное количество бизонов, приходившееся на конец XVI в., оценивается в 30–60 млн голов (Callenbach, 2000; The American Bison…, 2010; Wildlife Conservation…, 2010). В самых малопродуктивных разновидностях прерий одному бизону требуется до 20 га пастбищ (Callenbach, 2000), в высокопродуктивных, очевидно, в несколько раз меньше. Максимальный ареал равнинного бизона был несколько больше ареала прерий, оценивается в 750 (около трети континента) и даже 940 млн га (Gates et al., 2010) (рис. 9). Несмотря на голоценовые колебания климата, огромное количество бизонов препятствовало зарастанию пастбищ лесом. Дикий кочующий бизон мог поддерживать не более 1–1,5 млн индейцев «культуры Великих равнин», что близко к оценке максимальной численности коренного населения североамериканских прерий (Древние кочевники, 2007).

Рис. 9. Ареалы равнинного (светло-серый) и лесного (тёмно-серый) бизонов (по: Gates et al., 2010)

Первым европейцем, встретившим (1528–1536 гг.) и описавшим (1542 г.) равнинного бизона, был Кабеса де Вака, пересекший южную часть североамериканского континента (Керам, 1979). С XVI в. европейская цивилизация вступает в контакт с равнинным бизоном. Колонизация внутренних областей Северной Америки протекала с востока на запад. За два столетия была освоена восточная часть континента, что привело к полному изгнанию бизонов с современного востока США, включая возможно существовавшие формы, например пенсильванского бизона. Стремительное развитие американского общества и усиление миграции из Европы в XIX в. способствовали проникновению белых переселенцев на Великие равнины. Началось массовое истребление равнинного бизона, к которому были причастны все слои переселенцев от фермеров до охотников-профессионалов. Конфликты и войны с индейцами «культуры Великих равнин» возникали в основном из-за бессмысленного истребления бизона — основы экономики и культового животного для индейцев (Блон, 1975; Малов, 2010).

К 1870-м гг. жизненное пространство бизона уже было расколото на два ареала: северный к северу от р. Плат в Небраске, и южный — к югу от р. Плат. Соответственно, бизоны северного ареала получили название «северное стадо», а южного — «южное стадо». Раскол произошел, вероятно, во время колонизации Небраски в 1860-е гг. (Haines, 1970; McHugh, 1972). В начале 1870-х гг. бизон становится объектом промышленной охоты ради шкур, на которые возник высокий спрос. Эта добыча бизона быстро развивается в настоящую «бизонью лихорадку» на Великих равнинах со всеми характерными чертами лихорадочной добычи, которые подробнее всего описаны на примерах золотых лихорадок. В оба ареала вторгаются снаряженные охотничьи экспедиции, появляются специализированные охотники на бизона, каждый из которых заготовлял десятки животных в день. Промысел был поставлен на поток, при каждом охотнике в экспедиции участвовали один или несколько съемщиков шкур, при многих был еще и заряжающий, помощь которого позволяла стрелять практически непрерывно. Среди охотников выделяются особенно успешные профессионалы, ставшие легендами Дикого Запада, добыча которых достигала более чем 100 бизонов в день. Показателем «лихорадочности» этих охот может служить пример Орландо А. Бонда, отстрелявшего 5855 бизонов за три месяца и потерявшего слух от грохота собственных выстрелов. Охотники, участвовавшие в «бизоньей лихорадке», подвергались огромной опасности из-за постоянных преследований со стороны индейцев, для которых бизоны были главным источником средств к существованию. Во избежание мучений в плену у индейцев охотники имели при себе яд. Другую опасность представляли собой белые бандиты, грабившие возвращавшиеся в города охотничьи экспедиции, полные ценного товара (Малов, 2010).

Читать дальше