В «Океанариум» он приехал после доклада, прочитанного в Принстонском университете. Там среди слушателей Фриш увидел седую голову Альберта Эйнштейна. На следующий день автор теории относительности пригласил к себе автора учения о «языке пчел» и весь день провел с ним — в лаборатории и дома.

Фриш уехал восхищенный блестящим остроумием и замечательным радушием хозяина, его умением знакомить неучей со своими работами и интересоваться чужими, в которых он сам профан.

Фриш побывал также и на ферме «Ротолактор», которая считалась тогда самым механизированным в Соединенных Штатах Америки предприятием для получения молока. Полторы тысячи дойных коров по пять раз в день самостоятельно направлялись, покидая свои стойла, в доильный зал. Это был настоящий живой конвейер. Из доильных аппаратов молоко по трубам уходило в холодильные цистерны. Но что особенно заслуживало внимания — это подготовительная дрессировка животных, выработка рефлексов, которые включались в процесс сверхмеханизированного производства молока. Привитые животным навыки помогали персоналу: облегчали уборку помещений, кормление животных, равномерную загрузку доильной установки…

В Калифорнии Фриш встретился с Гольдшмидтом. И Гольдшмидт, который начал свой путь в науке с изучения одноклеточных, срок жизни которых исчисляется часами, повез гостя в заповедник многовековых деревьев секвойя. В этом одном из самых удивительных уголков растительного мира, у подножия вечнозеленых стометровых гигантов, оба биолога продолжили беседу, прерванную двадцать лет назад в подземном гроте мюнхенского института. Но говорили они не столько о пережитом, сколько о новых работах, о будущем науки.

Когда читаешь воспоминания об этой беседе, о посещении скотных дворов «Ротолактора», о поездке на дельфинодром «Океанариума», о беседах со знаменитыми исследователями африканских термитов А. Е. Эмерсоном и американских кочевых муравьев К. Т. Шнейрла, о встрече с Альбертом Эйнштейном и при всем том знаешь, с каким деловым вниманием продолжал все эти годы Фриш следить за изучением пчел всюду, включая маленькую подмосковную пасеку, то портрет человека и ученого дополняется новыми живыми штрихами.

Тем временем в разных странах десятки специалистов-энтомологов, подхватив исследовательскую эстафету, продолжали изучать информационное содержание разных фигур пчелиных танцев. Открытия сыпались как из рога изобилия. И все они вели свою родословную от того наблюдения, которое было сделано на пасеке в Бруннвинкле летом 1918 года, когда Фриш впервые увидел на сотах маленького односотового улья танец помеченной им краской пчелы.

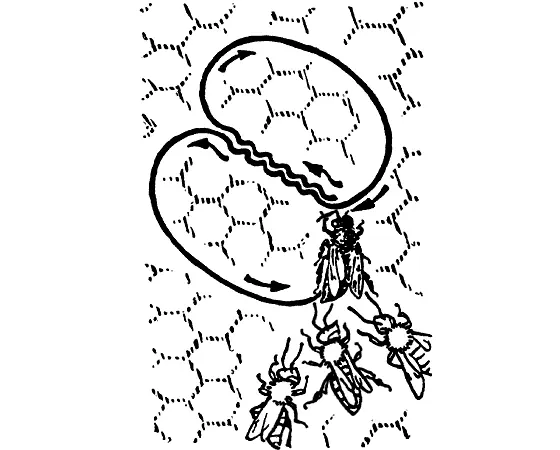

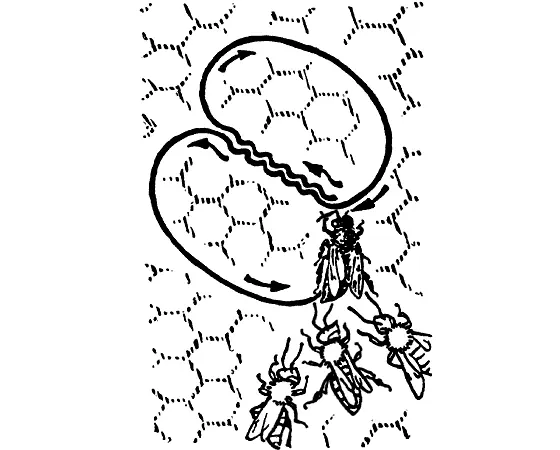

Стрелками на рисунке показано направление пробега пчелы в виляющем («восьмерочном») танце. Он служит сигналом, указывающим направление полета к месту взятка, расположенному за 50 метров от улья и дальше.

Для свободных, «незавербованных», как их называют, пчел-сборщиц — это что-то вроде лётного резерва семьи — танец полон содержательных подробностей. Он оповещает, во-первых, близко или далеко от улья находится корм, указывает направление, куда следует лететь за взятком, кроме того, он отображает примерное расстояние до места, где находится корм, сообщает, много ли его, богат ли он сахаром. Сигнал информирует ульевых сборщиц и об условиях полета: встречный или попутный ветер ждет их в рейсе. При разных условиях в танец вносится соответствующая поправка на помехи, смещение или ускорение, какое оказывает ветер. Когда сборщице предстоит лететь к месту, скрытому по другую сторону скалы, то в танце отражено все расстояние, которое пчеле предстоит покрыть, то есть погонная длина ломаной кривой в обход скалы, но направление кратчайшее: прямиком к месту, где установлена кормушка. Однако если кормушку, предлагаемую пчелам, поместить ниже уровня улья (улей на краю обрыва, а кормушка на дне глубокого ущелья) или, наоборот, выше его (улей у подножия радиомачты, а кормушка на самой ее вершине), то для оповещения о таких казусах в пчелином языке сигналов не обнаружено.

— Они, видимо, не привыкли рассчитывать на то, что корм может находиться в облаках, — заметил по поводу второго варианта Фриш.

Главным ориентиром и путеводным светилом для пчел в полете — будь это полет отдельных сборщиц к месту, где находится источник нектара или спелой пыльцы, или полет массы пчел во время роения, при перемене гнезда — служит солнце, его положение на небе в момент, когда совершается танец, положение относительно места, куда надлежит лететь. Фуражиры или разведчики, вернувшиеся в улей в одно и то же время из разных мест, танцуют каждый по-своему; возвращающиеся с одного места в разное время исполняют фигуры танца по-разному, соответственно часу, а значит, и положению солнца на небе.

Читать дальше