Неумеренное применение ядохимикатов в сельском и лесном хозяйстве наряду с «вредителями» уничтожает множество полезных видов насекомых-опылителей, хищников и паразитов вредных насекомых. Тем самым сообщество видов, потеряв своеобразие, теряет и устойчивость.

Деление видов на «полезные» и «вредные» давно устарело. Надо помнить, что каждый вид играет свою роль в экономике природы, а следовательно, и в жизни человека. Неприятные нам комары служат пищей для множества видов насекомоядных животных, в том числе стрекоз. Стрекозы, чьи личинки развиваются в воде, гораздо чувствительнее к загрязнению воды, чем личинки комаров. В местах, где водятся стрекозы, вода не слишком загрязнена. Загрязняя воду, человек невольно способствует исчезновению стрекоз и росту численности кровососущих насекомых. Этот пример несколько упрощен, но жители больших городов должны помнить: там, где летают стрекозы, опыляют цветы пчелы, шмели и другие насекомые, где на деревьях еще растут лишайники, воздух чист, биоценоз не нарушен, лес, поле, луг, водоем активно участвуют в круговороте веществ и энергии и этим круговоротом способны компенсировать то наступление на природу, которое неминуемо связано с цивилизацией. Но если лес или парк лишены хотя бы части из этих видов, они не способны нормально функционировать. Еще раз напомним, что, как показали исследования ленинградских ботаников, один гектар леса выделяет такое же количество кислорода, что и четыре гектара лесопарка, угнетенного выбросами промышленных газов в атмосферу. И это связано, в частности, с тем, что биоценозы городских парков резко обеднены по сравнению с лесными.

Полагаю, приведенных примеров достаточно, чтобы показать не только познавательную, но и практическую важность сохранения всего видового разнообразия живой природы, о котором говорится в предлагаемой вниманию читателя книге.

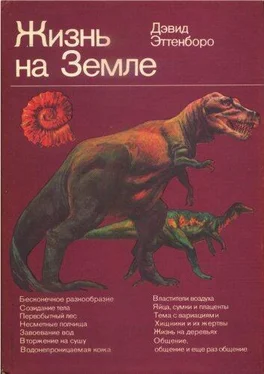

Научно-популярные книги, как правило, пишутся двумя категориями авторов: учеными, лично добывающими факты (таковы книги К. А. Тимирязева, В. А. Обручева, Э. Сетон-Томпсона, А. Е. Ферсмана, С И. Вавилова, Тура Хейердала, H. Н. Плавилыцикова, И.А.Ефремова, Б. Гржимека), и писателями-популяризаторами — вспомним О. Писаржевского, Д. Данина, В. Полынина и др. Если строго придерживаться такого разделения, то Дэвида Эттенборо, казалось бы, следовало отнести ко второй группе авторов. Обычно успех книг писателей-популяризаторов связан с глубоким проникновением в проблематику, о которой они пишут, а в лучшем случае — и в дух самой науки, представляемой широкому читателю.

В книге «Жизнь на Земле» приведено множество новейших сведений, зарытых в узкоспециальных изданиях. К их числу, например, относится описание относительно недавно открытой докембрийской фауны многоклеточных, интенсивное изучение которой ведется и советскими палеонтологами под руководством акад. Б. С. Соколова. Отметим, правда, что кое в чем автор отдает дань старым традициям. Так, он упорно придерживается аристотелевой двухцарственной системы живой природы. Вместе с тем современная наука делит все живое иначе: выделяются две группы (империи) — неклеточные (вирусы и фаги) и клеточные (к ним относятся все остальные организмы). Последние разделяются на два надцарства — предъядерные (или прокариоты — бактерии, сине-зеленые) и ядерные (или эукариоты). В пределах эукариот выделяется не менее трех царств — зеленые растения, грибы и животные. Но не следует осуждать автора за такое несколько архаичное членение органического мира — ведь и в университетах до сих пор грибы, а иногда и бактерии и сине-зеленые рассматриваются в курсе ботаники вместе с настоящими зелеными растениями.

Дэвид Эттенборо известен тем, что он снимал фильмы о животных в разных уголках Земли. А для того чтобы снять такие фильмы, мало знакомства с зоологической литературой и навыков профессионального оператора. Необходимо знать образ жизни снимаемых объектов так, как его может не знать и профессиональный зоолог. Лишь при этом условии удастся запечатлеть такие уникальные кадры, как группу шимпанзе в Танзании за ритуальным туалетом, прыжок мамаши лемура катта с детенышем на спине в лесах Мадагаскара или сфотографировать почти в лоб трехпалого ленивца в тропиках Центральной Америки. Помимо превосходного знания литературы и популяризаторского дара Дэвид Эттенборо отлично знает «в лицо» те объекты, о которых пишет. В этом отношении его книга не подходит ни под одну из упомянутых выше категорий научно-популярных книг — она написана популяризатором, профессионально знающим животных.

Читать дальше

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)

![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)