Для трех русских подводных лодок было заказано шесть установок по 200 л.с. кертинговских двигателей тяжелого горючего – по два на каждую подводную лодку. Лодки тип «Карп» имели 207 тонн надводного водоизмещения и при помощи двигателей тяжелого горючего общей мощностью 400 л.с. могли делать 10,8 узла. Двигатели хорошо развивали необходимую мощность, но по-прежнему были недостаточно выносливы.

Вследствие перегревания лопались неохлаждаемые поршни, поэтому после определенного срока службы двигатели должны были вскрываться для установки новых поршней. Контактные прерыватели электрического зажигания изнашивались так быстро, что каждая подводная лодка должна была носить с собой запасный комплект. Прежде чем пускать двигатели, приходилось ставить высокую и тяжелую выхлопную трубу, и подводная лодка должна была идти в надводном положении. Перед погружением подводной лодки ту же самую трубу нужно было снять и убрать – процедура, значительно увеличивавшая количество времени, необходимого для приготовлении к погружению подводной лодки. Расход топлива был очень велик, и в цилиндрах двигателей сжигалось такое количество тяжелого топлива, что из трубы отработанных газов вырывались огромные клубы белого дыма, делавшие подводную лодку хорошо видимой на большом расстоянии. По ночам труба извергала сноп искр, иногда пламя. Хотя двигатели Кертинга тяжелого горючего и были впоследствии значительно улучшены, но эти препятствия для незаметного плавания на поверхности никогда не были преодолены. В отношении подводных лодок, снабженных двигателями Кертинга, тактика должна была сообразоваться с ограничениями, поставленными машинами. Если подводная лодка шла в надводном положении и замечала на большой дистанции корабль, как предполагалось неприятельский, то она стопорила свои двигатели, опускала трубу и выполняла первую часть сближения в надводном положении, идя под электромоторами, затем она погружалась и выполняла вторую часть своего сближения и атаку. Это приводило к значительному уменьшению количества электрической энергии, которая имелась для подводного хода, фактической атаки и последующего отхода.

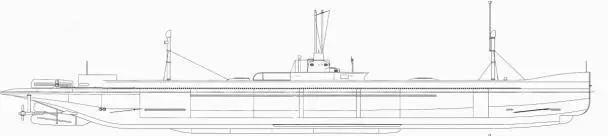

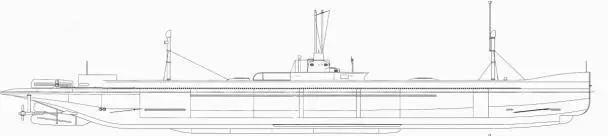

Энергетическая установка подводных лодок тип «Карп» была двухвальной и включала два керосиномотора Кертинга мощностью 2x200 л.с. и два электродвигателя мощностью по 200 л.с., которые могли работать в режиме генераторов при подзарядке аккумуляторной батареи. Керосиномотор и электродвигатель были установлены соосно на одном гребном валу. Левый и правый гребные валы могли работать независимо друг от друга. Энергетическая установка размещалась в машинном отделении (кормовой отсек), аккумуляторная батарея в средней части подводной лодки – в нос и в корму от боевой рубки.

Подводная лодка управлялась вертикальным рулем и двумя парами горизонтальных рулей, расположенных по бортам в районе торпедного и машинного отсеков. Для управления глубиной погружения служили две пары рулей. Обыкновенно управлялись только носовыми рулями глубины, при этом задние оставались установленными на угол, соответствовавший определенной скорости хода. Штурвалы для управления рулями глубины были размещены в передней и задней оконечностях подводной лодки, согласованности между вращением штурвалов не существовало.

Подводная лодка была вооружена всего лишь одним торпедным аппаратом с одной торпедой в аппарате и двумя запасными торпедами, которые хранились в двух специальных пеналах над торпедным аппаратом. Торпедный аппарат располагался в носовом отсеке в диаметральной плоскости и имел некоторый наклон вниз, что при стрельбе на малых глубинах могло привести к неприятным последствиям. Приемная комиссия возражала против установки торпедных аппаратов со склонением вниз примерно в пять градусов, однако их специальные испытания доказали, что таковое не представляет из себя существенного недостатка.

В надводном положении внутренние помещения подводной лодки обеспечивались свежим воздухом через две опускаемые вентиляционные трубы. В подводном положении был нагретый воздух, главным образом от теплоотдачи вспомогательных электромоторов во всех внутренних помещениях. Влажность и углекислота удалялись, по крайней мере – частично, специальными приборами, однако, подобные устройства на этих подводных лодках были еще несовершенны. В области обитаемости установка коек, пробковая изоляция и т. д. были применены в более широком масштабе, чем это было принято в тогдашнем подводном кораблестроении.

Читать дальше

![Андре-Марсель Адамек - [Самая большая подводная лодка в мире]](/books/86302/andre-thumb.webp)