Император Петр I Алексеевич. Неизвестный художник

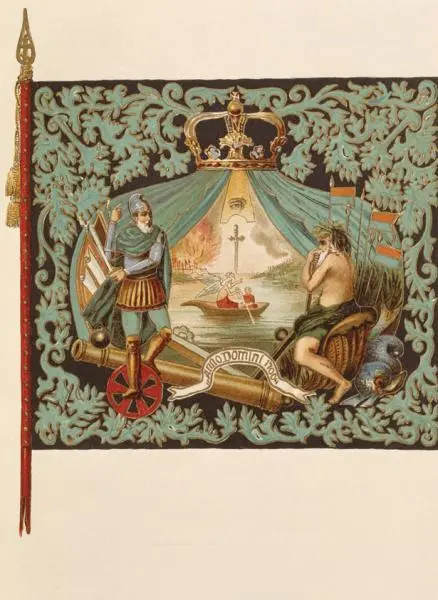

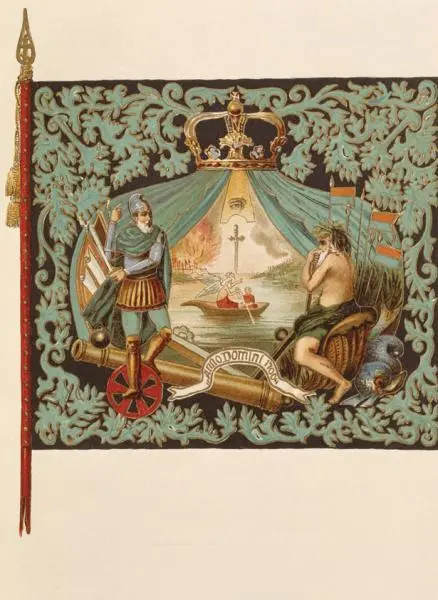

Знамя лейб-гвардии Преображенского полка

Царь Петр I Алексеевич. Гравюра

Битва при Нарве. Художник А. Е. Коцебу

Оставался третий враг – «московиты». Действующая русская армия – 3 дивизии силой в 42 000 человек при 145 орудиях – вторглась в сентябре в шведские пределы. План Петра заключался в овладении Ингерманландией для разъединения шведских владений – Финляндии с Эстляндией и Лифляндией. Для этого надлежало осадить и взять Нарву, которую царь, по примеру своих предшественников, считал ключом к Ингрии. Малочисленность шведских гарнизонов, казалось, способствовала успеху операции. Армией командовал герцог де Сент Круа – французский гугенот, недавно принятый на службу и занявший место, но, увы, не заменивший покойного Гордона. Резервы в Москве устраивал князь Аникита Репнин.

Осада Нарвы затянулась, и осаждающие, вследствие плохого своего устройства, стали испытывать большие лишения, нежели осажденные. Петр I отбыл в Москву из армии наладить продовольственную часть.

Тем временем к Нарве подошла армия Карла XII – и 19 ноября 1700 года русская армия потерпела здесь самое жестокое поражение за всю свою историю. Большей части ее пришлось сложить оружие – остатки бежали к Новгороду, на резерв Репнина… Шведов было в пять раз меньше русских – всего 8000 человек при 37 орудиях.

Сильная метель скрыла их приближение к русской позиции, но, несмотря на ее неожиданность, первая шведская атака была отражена. Внезапно вспыхнула паника в коннице Шереметева, вдруг обратившейся в бегство. Крик «немцы изменили!» пронесся по всему лагерю, солдаты принялись избивать иноземных офицеров, которым оставалось лишь одно спасение – сдаться шведам. Гарнизон Нарвы под начальством энергичного генерала Горна в свою очередь предпринял вылазку.

При втором натиске шведов все побежало. Дивизии Трубецкого и Вейде сложили оружие сразу, третья дивизия Головина – лишь после упорного сопротивления, за что сохранила знамена и ружья. По капитуляции русская армия сдала шведам всю свою артиллерию, обоз, знамена и оставляла военнопленными всех генералов. Остальные отпускались. Карл XII, не считавший «этих мужиков» для себя опасными, совершил ошибку – он отпустил своих будущих победителей «и за нарвскую победу днем Полтавы заплатил»… Наши потери – 6000 убитыми и ранеными. Шведам эта победа даром не досталась: они лишились 2000 человек – четвертой части своего маленького войска. В память Нарвы, где Преображенский и Семеновский полки спасли честь русского оружия, офицерам этих полков и 1-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады был пожалован нагрудный знак – первый знак отличия русской армии.

Герцог де Сент Круа поспешил вручить свою шпагу победителю, его примеру последовали почти все начальники из иноземцев. «Пусть сам черт воюет с такой сволочью», – заявил он при этом.

Б. П. Шереметев. Художник И. П. Аргунов

Полвека спустя, вечером цорндорфского побоища, другой иноземец – и на этот раз великий полководец – выразился несколько иначе о русских солдатах: «Этих людей легче перебить, чем победить!» Оба эти изречения – каждое верное для своей эпохи – нагляднее всего показывают размеры славного пути, пройденного русской армией в начале ХVIII века, и позволяют оценить по заслугам труды «птенцов гнезда Петрова» и самого великого преобразователя.

Считая Россию окончательно выбывшей из строя, Карл XII обратил все свои усилия против Августа II. Война стала вестись на двух отдельных театрах: польском (главные силы шведов с королем) и прибалтийском (заслон).

Оставив на этом последнем театре корпус Шлиппенбаха в Лифляндии и отряд Кронгиорта в Ингрии, Карл счел эти силы достаточными для удержания «русских мужиков», пусть даже и превосходящих их числом во много раз. По низложении Августа II с польского престола и после разгрома Саксонии (на что шведский король полагал одну-две кампании) можно было бы добить «московитов», если Шлиппенбах почему-либо не управился бы с ними до тех пор.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу