Через три недели тезисы Кольцова были опубликованы в виде постановления ЦК «О работе по перестройке быта».

ЦК отмечает, что наряду с ростом движения за социалистический быт имеют место крайне необоснованные полуфантастические, а поэтому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей (Сабсович, отчасти Ю. Ларин и др.) «одним прыжком» перескочить через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой – в необходимости в данный момент максимального сосредоточения всех ресурсов на быстрейшей индустриализации страны, которая только и создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта [46] «Постановление ЦК ВКП(б) о работе по перестройке быта», Современная архитектура (1930, № 1–2), с. 3.

.

Партия требовала восстановления после головокружения. Утопические проекты некоторых товарищей стоили слишком дорого, ставили телегу перед базисом, раздражали культурно отсталое население, противоречили основным человеческим желаниям и дискредитировали попытку подлинной и радикальной перестройки этих желаний.

Дому правительства повезло. К маю 1930 года его вид был определен, бюджет превышен, стены построены. Его по-прежнему обвиняли в элитарности и расточительности. Архитектор Пастернак писал:

Сейчас в Москве строится большой жилой комплекс для работников ВЦИК и СНК. Тут имеется и клуб, и театр, и столовая, и прачечная, и универмаг, и ясли, и даже амбулатория. Казалось бы – вот предпосылки для нового социалистического типа жилища. Однако жилой сектор этого комплекса состоит исключительно из квартир, рассчитанных на семейно-хозяйственные отношения, на индивидуальное обслуживание семьи, т. е. на замкнуто-семейный быт: эти квартиры имеют свои кухни, ванны и т. д.

Итак, вот два отрицательных факта нашей жилищной политики: с одной стороны, распространение индивидуальных квартир, предопределяющих надолго (в каменных домах не менее чем на 60–70 лет) характер нашего жилья, а следовательно, быта в городах; с другой стороны, неправильное трактование идеи дома-коммуны, благодаря чему мы также отделяем, а подчас и дискредитируем, внедрение в массы новых социальных отношений [47] А. Пастернак, «Проблема дома-коммуны», Города социализма , с. 135 (курсив по оригиналу).

.

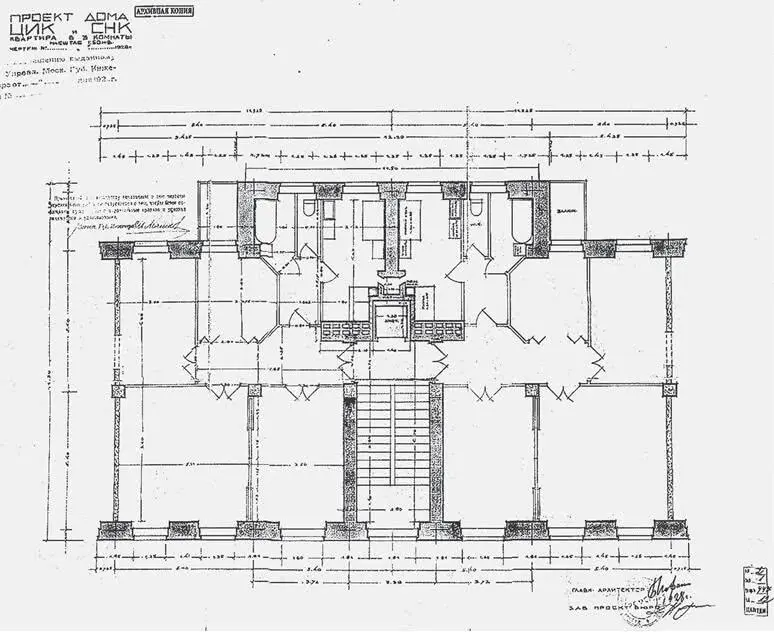

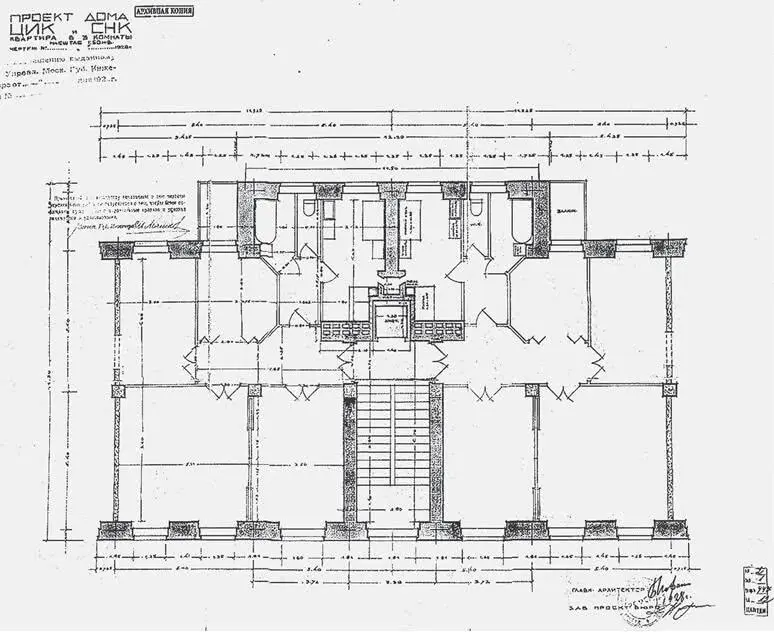

План трехкомнатной квартиры

В мае 1930 года выяснилось, что Дом правительства – типичный пример здания «переходного типа». Дело было не только в везении: некоторые авторы постановления имели отношение к проекту дома; многие (включая Кольцова) готовились к переезду. Никто не собирался расставаться с детьми и жить в индивидуальных ячейках; все исходили из того, что только индустриализация «создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта» [48] Г. Кржижановский, «К дискуссии о генплане», Плановое хозяйство (1930, № 2), с. 7–8, 18–19.

.

Дом состоял из двух частей: коммунальный блок служил удовлетворению широкого спектра потребностей, а квартиры предназначались для «замкнуто-семейного быта». В клубе им. Рыкова (вскоре переименованного в клуб им. Калинина) располагались столовая, библиотека, теннисный и баскетбольный корты, два гимнастических зала, театр на 1300 зрителей и несколько десятков помещений для различных видов досуга (от бильярда до репетиций симфонического оркестра). В других корпусах находились банк, прачечная, почта, телеграф, ясли, парикмахерская, амбулатория, продовольственный и промтоварный магазин и кинотеатр «Ударник» на 1500 зрителей, со своим кафе, читальным залом и эстрадой для оркестра. Жилая часть состояла из семи десятиэтажных и одиннадцатиэтажных зданий, разделенных на двадцать четыре подъезда (пронумерованных по неизвестной причине 1–10 и 12–25), с 505 квартирами, по две на этаже. Квартиры состояли из комнат, ванной, туалета и кухни с газовой плитой, мусоропроводом, вентилятором и спальной полкой для прислуги. Во всех квартирах были телефон, холодная и горячая вода, сквозная вентиляция и окна, выходившие на две стороны. Окна были не только в комнатах, но и в кухне, ванной и туалете. Некоторые квартиры (особенно в подъездах № 1 и 12, выходивших на реку) отличались большими размерами. В некоторых подъездах были не только пассажирские, но и грузовые лифты.

Читать дальше