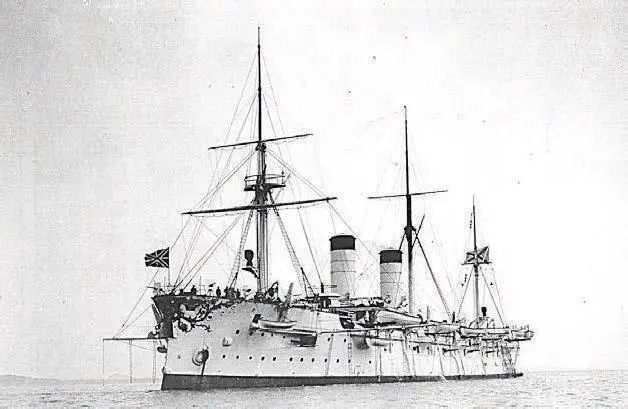

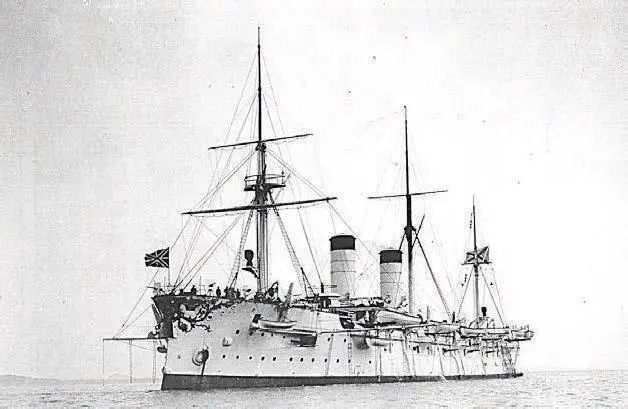

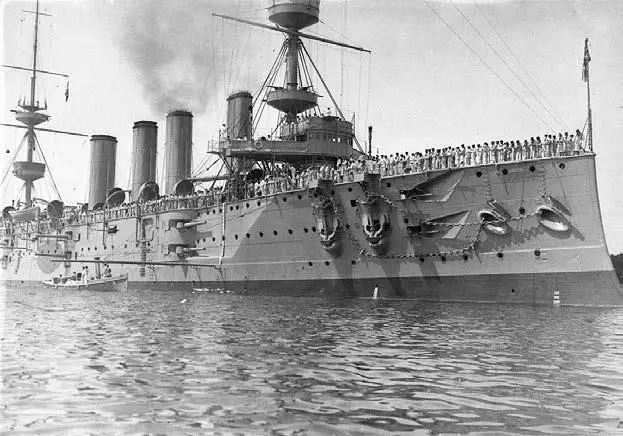

1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 В 1892 году в Петербурге был спущен на воду броненосный крейсер «Рюрик». По виду – все тот же броненосный фрегат с восьмидюймовым главным калибром и полным парусным рангоутом в придачу к паровым машинам тройного расширения. Разве что, водоизмещением почти вдвое больше предшественников… По сути – первый российский по-настоящему дальний океанский рейдер, высокобортный, выносливый, вооруженный 203-миллиметровой, 152-миллиметровой и 120-миллиметровой артиллерией в щитовых и казематных установках.

При 11 тысячах тонн водоизмещения «Рюрик» на испытаниях развил скорость 18,84 узла. Немного бы нашлось в последнее десятилетие девятнадцатого века транспортов, способных убежать от такого рейдера! А заявленная и впоследствии подтверждённая дальность плавания в семь тысяч миль «экономическим» ходом выглядела пугающей цифрой по тем временам…

Фото 7. Броненосный крейсер «Рюрик»

Вскоре за первым в серии крейсером последовали «Россия» и «Громобой» – еще крупнее, еще выносливее. Вместо огнетрубных котлов они получили водотрубные – системы Бельвилля, имели по три машины и единый шестидюймовый средний калибр.

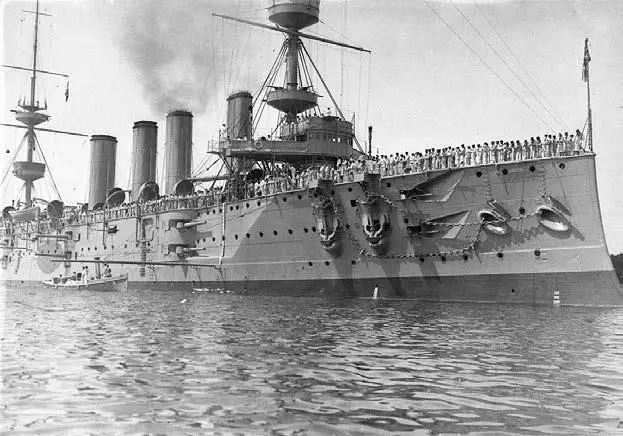

Главный потенциальный противник – Англия – почувствовал угрозу своим морским коммуникациям. В ответ на появление новых русских рейдеров англичане построили странные, громадные – 14 тысяч тонн водоизмещением – бронепалубные крейсера с артиллерией в бронированных башнях, нареченные именами «Пауэрфул» и «Тэррибл». А русских рейдеров еще и раскритиковали в прессе, мол, что это такое – палубная артиллерия еле-еле щитами прикрыта? В бою легко все эти многочисленные пушки оставить без расчетов, не применяя даже бронебойных снарядов, одними фугасными… Если уж строить дальние океанские крейсера – то с башнями.

Фото 8. Бронепалубный крейсер «Пауэрфул»

Но в том-то и дело, что для длительных эскадренных сражений ни «Рюрик», ни его более совершенные поздние систершипы не предназначались. Это были в чистом виде диверсанты морской войны: налетели, сделали свое дело, разорив порт или уничтожив транспортный конвой, и снова растворились в океанских просторах… Ищите, господа неприятели, сколько вашей душе угодно – все равно вам на это дальности не хватит! Но, пожалуй, это слишком узкая специализация для крейсеров, которым сам бог велел быть прежде всего кораблями полифункциональными.

Русское Адмиралтейство усмотрело в «России», «Рюрике» и «Громобое» другой грех. Слишком большое водоизмещение. С одной стороны, это дает отличную мореходность и огромный запас дальности. Но с другой – препятствует базированию на отдаленных и слабооборудованных морских портах. Далеко не везде найдется подходящий док для того же «Громобоя»! А уж приличного эскадренного разведчика из такого громоздкого создания и вовсе никогда не получится: линейная колонна противника поймет, что за ней наблюдают, гораздо раньше, чем этакий монстр сможет счесть ее численность и определить точный курс…

Стремясь к созданию универсального корабля крейсерского назначения, русское Адмиралтейство после вступления «Рюрика» в строй приняло решение о начале разработки крейсеров вдвое меньшего, чем он, водоизмещения. По личному указанию управляющего Морским министерством адмирала Н. М. Чихачева Морской Технический Комитет циркуляром от 2 марта 1894 года объявил конкурс меж конструкторами – на лучший проект корабля водоизмещением не более 7000 тонн, с палубной, как вариант – с бортовой броневой защитой и достаточной мореходностью для рейдерской работы в океане.

Участники конкурса должны были за два месяца расписать и представить в МТК эскизный проект с обоснованием всех главных элементов будущего крейсера. В случае успешного прохождения первого тура конкурса лучшие эскизы пускались в дальнейшую разработку. Полагался за лучшие проекты и приз: денежное поощрение инженерам в 2500 рублей за первое место, 1800 рублей – за второе и 1000 рублей за третье.

На конкурс поступило девять проектов. При этом, справедливости ради, в МТК не знали их авторов – каждый эскиз был зашифрован условным именем: «Князь Владимир», «Сокол», «Богатырь Святогор», «Волна», «Труд», «Неуязвимый», «Непотопляемый», «Порт Дуэ» и даже «Алабама»… Четыре варианта эскизов первого тура не прошли – уж слишком представленные чертежи отличались от того, что хотело бы видеть в составе флота Адмиралтейство. Борьбу за призы продолжили «Богатырь Святогор», «Порт Дуэ», «Труд», «Алабама» и «Неуязвимый». На втором туре МТК забраковал «Алабаму» и «Святогора». Осталось три эскиза, меж которыми и предстояло определить лучший – для дальнейшей разработки и строительства.

Читать дальше