В России к 1869 году в строй вошли уже 20 броненосных кораблей. Полагая, что для обороны Балтийских акваторий такой численности будет довольно, российское Морское ведомство приступило к созданию флота для боевых действий на дальних океанских театрах.

Требования Морского ведомства к кораблям крейсерского назначения говорили о высоких скоростных качествах, о способности к долгим погоням на измор, о легком, компактном и вместе с тем мощном вооружении. И все это – при водоизмещении, рассчитанном по принципу «чем меньше – тем лучше», поскольку компактные корабли дешевле и в постройке, и в содержании. Уже в самих этих требованиях есть серьезное противоречие, поскольку уменьшить водоизмещение, сохранив и мореходные качества корабля, и объемные бункера для расходных запасов, и мощное вооружение ни одному инженеру не под силу – законы физики не отменишь высочайшим распоряжением…

Построенные ранее винтовые фрегаты, корветы и клипера, а также новые «Минин» и «Князь Пожарский» запросам Адмиралтейства не соответствовали. Прежде всего – потому что для погони за неприятельскими транспортами им не хватало скорости и ходовой выносливости. Поэтому Адмиралтейство поручило известному конструктору адмиралу А. А. Попову, уже построившему для Черноморского флота два оригинальных круглых в плане броненосца береговой обороны и для Балтийского – первый башенный эскадренный броненосец «Петр Великий» с нарезными казнозарядными двенадцатидюймовыми орудиями, разработать концептуальный облик дальнего океанского рейдера. А затем и заняться проектированием таких кораблей.

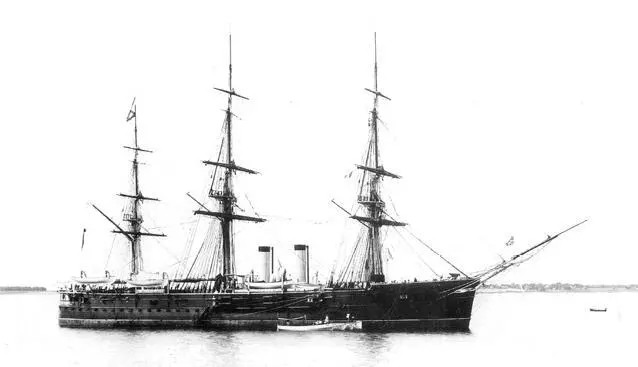

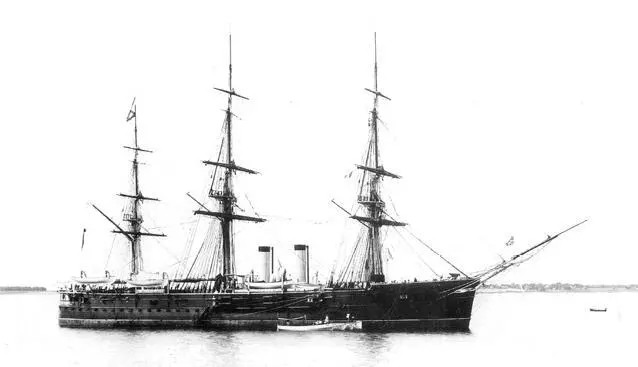

Фото 5. Броненосный фрегат «Генерал-Адмирал»

Для хорошей мореходности нужны полные обводы корпуса, высокие борта, развитый полубак. Для скорости – мощные механизмы, совершенная форма движителей – гребных винтов, хорошая обтекаемость корпуса, значительный коэффициент удлинения. Для дальности и выносливости на ходу – большие топливные запасы, и – на всякий случай, учитывая ненадежность снабжения углем в дальнем походе – паруса. Такие корабли были заложены в 1870 году. Первым – броненосный фрегат «Генерал-Адмирал», на Охтинской верфи, вторым – броненосный фрегат «Александр Невский», впрочем, получивший потом другое имя, «Герцог Эдинбургский». Почти однотипные, они были по 4600 тонн водоизмещением, и при длине 85 м, ширине 14,6 м и осадке 7 м несли одновинтовые паровые ходовые системы мощностью около 5 тысяч лошадиных сил, что позволяло развивать скорость до 12 узлов. Скорость получилась не такой уж и большой, но зато дальность плавания под парами десятиузловым ходом – около 2 тысяч морских миль. А при применении в помощь машине парусов и гораздо больше.

Корабли были защищены шестидюймовым броневым поясом по ватерлинии, их вооружение состояло из четырех 203-мм орудий, расположенных на спонсонах – бортовых балконах, расширяющих угол обстрела для каждого ствола до 180°. Плюс еще по шестидюймовому орудию на баке и юте у каждого. При необходимости ведения артиллерийского огня с одного борта 203-мм орудия могли перемещаться вместе со своими платформами на другой борт по специальным рельсам. Все пушки были нарезными и заряжались с казенной части.

Неплохие были бы рейдеры. Да вот беда – маломощность отечественных кораблестроительных заводов, вечные сбои поставок от смежников и бюрократия в Морском Техническом Комитете Адмиралтейства… «Минин» строился пять лет. Второй фрегат и того больше – семь! А за это время технический прогресс снова ушел вперед. Да и что такое два полноценных рейдера против регулярно пополняющегося британского флота, который в Адмиралтействе полагали основным потенциальным противником?

Чтобы компенсировать во флоте недостаток крейсерского состава, в семидесятые годы девятнадцатого века Морское министерство прибегло к оригинальной мере: приобрело

В Америке и в Германии несколько пароходов, вооружило и переоборудовало их во «вспомогательные крейсера». Кроме того, в 1878 году было основано специальное пароходство – Добровольный флот, корабли которого в мирное время должны были заниматься коммерческими перевозками, а в случае войны – мобилизовываться, вооружаться и поднимать Андреевский флаг. Но это нельзя было считать ничем, кроме как временной мерой – до вступления в строй крейсеров целевой постройки.

Читать дальше