Прогресса в развитии артиллерии великий князь и его сторонники попросту… не заметили. Пушки позволяли уже вести сражение на больших дистанциях, росла скорострельность и точность. А на учениях русские корабли по-прежнему рвали с условным противником дистанцию до стрельбы едва ли не «в упор», одновременно с главными калибрами вовсю используя вспомогательные – отсюда и обилие малокалиберной артиллерии на каждом борту. И опять только новая война показала, что трехдюймовым снарядом без фугасной начинки в реальном бою не пришибешь даже мелкий миноносец…

В 1892 году русский флот перешел на облегченные орудия, которые обеспечивали увеличение почти на 20 % начальной скорости полета снаряда. Эти пушки дают хорошую настильность траектории – снаряд к противнику летит по плавной дуге, тем более приближающейся к прямой линии, чем менее дистанция до цели. А это и количество промахов сокращает, и бронепробиваемость улучшает.

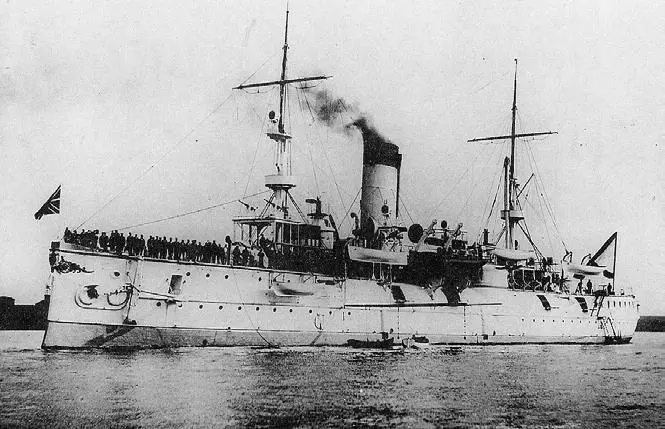

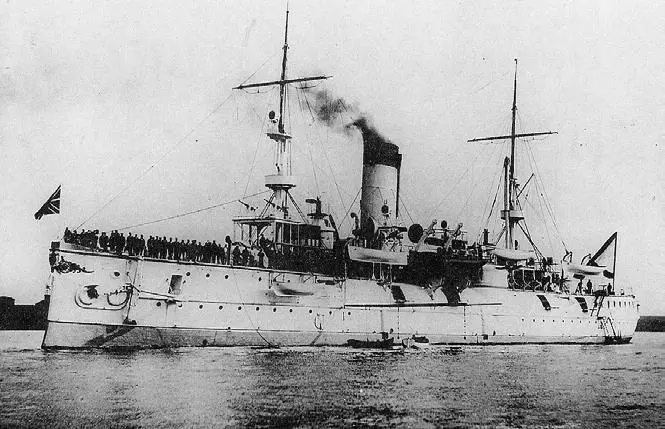

Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов»

Вот только эффект этот хорошо заметен на дистанциях не более 5 километров. На таких дистанциях и стреляли во время учений… Добивались блестящих результатов, великий князь вручал командирам плутонгов золотые часы, одаривал комендоров денежными премиями и внеочередными отпусками по результатам каждых маневров. Создавалась картина, будто флот располагает и хорошей боевой техникой, и лихими, хорошо обученными моряками.

Но в бою дистанцию надо еще успеть сократить до «пробивной», а деревянный щит, волокущийся на буксире по полигону, в отличие от реального противника, не посыпает тебя в процессе маневрирования градом фугасов. Много ли уцелеет в подобном случае из твоей легкой бесщитовой артиллерии и из твоих стрелков-отличников, пока доберешься до врага? Чтобы это вообще хоть как-то получилось, надо иметь перед неприятелем преимущество в скорости – желательно, хотя бы узлов на пять. А с теми же англичанами это весьма и весьма проблематично – они на совершенствование ходовых систем сил и средств не жалеют, строят без перегрузов, в качестве топлива используют высококалорийный кардиффский уголь. И толку тогда от того, что у тебя – отличный бронебойный боезапас?

Если боевые инструкции предписывают рвать дистанцию до врага до минимальной, значительно сдерживается развитие прицельно-дальномерной оптики и приборов управления огнем. В самом деле, зачем ставить кораблям длиннобазные дальномеры, зачем снабжать каждую пушку дорогостоящим оптическим прицелом, если эффективное попадание возможно лишь с пяти километров? Да и угол возвышения орудий увеличивать, вроде как, и незачем – ведь никто не будет стрелять дальше, чем видит?

Против такой позиции великого князя возражали многие адмиралы – Витгефт, Скрыдлов, Макаров, Чухнин, Дубасов… Но князь решительно возражал против «лишнего расхода» и массового введения на кораблях передовых приборов единой залповой стрельбы. В угоду ложной экономии и Верховский предложил отказаться от «чересчур сложных и дорогостоящих» приборов управления артиллерийским огнем.

«Не понял» Алексей Александрович и нововведений в области связи. Даже иностранные специалисты признавали приоритет в разработке радио за русским ученым А. С. Поповым – но патент первым получил заморский инженер Маркони. А созданная в 1901 г. в Кронштадте мастерская приборов беспроволочного телеграфирования имела ничтожную производительность – от 5 до 8 комплектов в год. Денег на совершенствование конструкции русских радиотелеграфов просто не выдавалось. Опытовую лабораторию Попов себе так и не выбил. Подготовку радистов возложили на учебно-минный отряд, потому что там «много народу, разбирающегося в гальванике и электричестве». А у минеров других дел хватало – собственных, и радиодело они осваивали по остаточному принципу. В результате, если хочешь поставить на корабль более или менее приличную радиотелеграфную станцию – заказывай за границей, у того же Маркони или у немецкой фирмы «Сляби-Арко», быстро поставившей производство типовых корабельных радио на коммерческую основу. А хочешь в придачу к чуду заморской техники еще и толкового радиста – учи сам, прямо на борту!

Сложившееся к концу столетия положение едва не поколебала публикация в начале 1898 года журналом «Русское судоходство» статьи А. Токаревского «Искалеченные броненосцы». Материал разглашал сведения из секретного отчета командующего отдельным отрядом судов Балтийского моря контр-адмирала В. П. Мессера. Отчет касался испытаний новых кораблей и содержал обильную резкую критику состояния казенного судостроения. Но… дело кончилось тем, что журналиста едва не привлекли к ответственности, а собственно адмиральское мнение закопали в адмиралтейских бумагах.

Читать дальше