С конструкторской школой тоже не все было ладно. Она была очень молода, фактически – только нарождалась. Конечно, был у нас «русский Кольз» – адмирал Андрей Александрович Попов, участник Крымской войны, начальник штаба Балтийского флота. В 1861 году он был назначен ответственным за массовую перестройку парусников в винтовые пароходы. Проекты Попова – это первенец российского парового линейного флота броненосец «Петр Великий», броненосные фрегаты «Генерал-адмирал» и «Герцог Эдинбургский». Но этот же неуемный гений придумал и построил удивительные по нелепости своей круглые броненосцы-мониторы «поповки», так и не научившиеся хорошо стрелять, и овальную в плане императорскую яхту «Ливадия», на борту которой от ходовых вибраций в буквальном смысле слова тошнило экипаж и гостей… Увлечение Попова кораблями с необычной формой корпуса, конечно, служило развитию конструкторской мысли, но в практическом плане укреплению боеспособности флота способствовало слабо.

Кроме того, интересные и полезные проекты нередко топила в бумагах наша родная государственная бюрократия. Вот, скажем, такой пример: конструктор А. Ф. Александровский разработал к 1867 году интересный проект подводной лодки. С единым двигателем в виде поршневых пневматических машин. Вооружать такие субмарины предполагалось отечественными самоходными минами, по мнению специалистов, не уступавшими по мощи английским минам Уайтхэда… Изобретателю дали построить опытовый экземпляр лодки, который даже успешно прошел испытания. Но дальше оригинального инженерного эксперимента дело не пошло: в Адмиралтействе сочли, что серия субмарин Александровского флоту попросту не нужна. И вообще, подлое это дело – бить торпедой из-под воды вместо того, чтобы при встрече с достойным соперником прогревать стволы орудий салютным залпом… В результате более или менее организованные подводные силы были созданы в России только во времена Николая II.

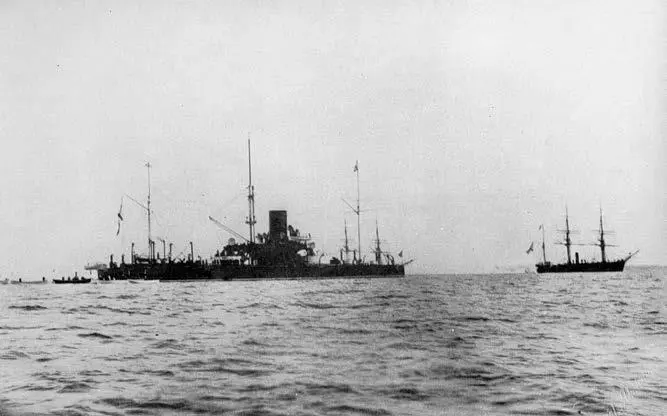

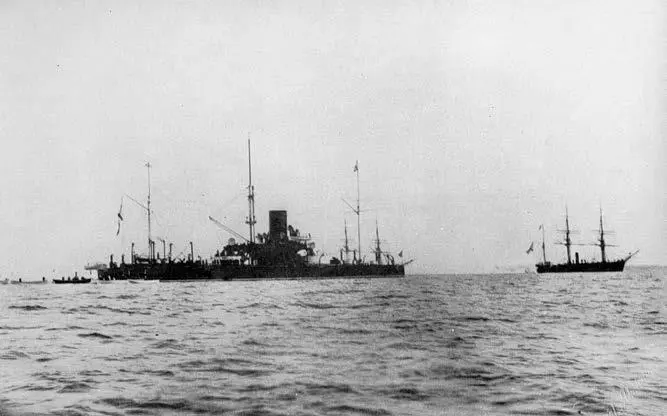

Эскадренный броненосец «Петр Великий» на Ревельском рейде

Англичане, стремясь как можно быстрее нарастить численность своего флота, пошли по пути унификации проектов и стандартизации комплектующего оборудования. А в России для флота по единому образцу делались, разве что, пушки и пиронафтовые фонари. Одних только водомерных стекол для паровых котлов выпускалось 76 видов и типоразмеров. Или вот, например: есть единый средний калибр артиллерии – шесть дюймов (152 мм). Такие пушки можно ставить в башенных или барбетных установках, в щитах или без щитов. Но башни и щиты – у всех разные, взаимозаменяемость узлов и деталей отсутствует. А такая ситуация создает проблемы с запчастями при ремонтах: каждому кораблю подходит только что-либо свое, индивидуальное, которое и на портовом складе не всегда разыщешь, и у соседа по эскадре запасное не позаимствуешь… Только и остается, что достать чертежи и ехать на завод – добывать каждую мелочь через индивидуальный заказ.

Стремясь сократить расходы государственного бюджета, Морское министерство приказала казенным верфям жестко экономить, а частные поставило под строжайший инспекторский надзор. Казалось бы – благое дело… Но это начисто лишало строителей кораблей хозяйственной и технической самостоятельности. Чуть ли не каждую заклепку сопровождал ворох проектно-технической и финансовой документации. А требование беречь казенную деньгу нередко приводило к прямым нарушениям технологии сборки и даже к подмене материалов. Сосновый палубный настил дешевле тикового – и начихать на то, что скорость износа тика втрое меньше, чем сосны, а значит, чаще придется этот настил менять! Сиюминутная какая-то экономия получается – с повышенными расходами, заложенными на весь срок жизненного цикла корабля …

Многократные пересмотры проектов и нововведения прямо по ходу строительства приводили к затягиванию самого производственного процесса и неизбежным строительным перегрузам. Начальство в Морском министерстве чертыхалось и… меняло инженеров, руководителей работ, передавало заказы другим заводам. А там вся бумажная круговерть начиналась сначала. В результате у англичан броненосец строился года три, а в России – пять лет, а то и дольше.

К тому же, часто было не понять, кто и за что во флоте отвечает. Например, техническое состояние флота – компетенция Морского технического комитета Адмиралтейства. Именно там, в МТК, решались вопросы проектирования, строительства, надзора за заводами, испытаний, ремонтов, модернизаций. В МТК составлялись рабочие сметы и спецификации. При этом кадрового состава в комитете не хватало, в чиновничьих креслах сидели давно отплававшие ценз отставники, работавшие медленно и нудно. Зафиксирован случай, когда один из инспекторов МТК, работавший с казенным Балтийским заводом, за год ни разу не побывал на строящемся корабле – некогда было, с бумагами вечный завал…

Читать дальше