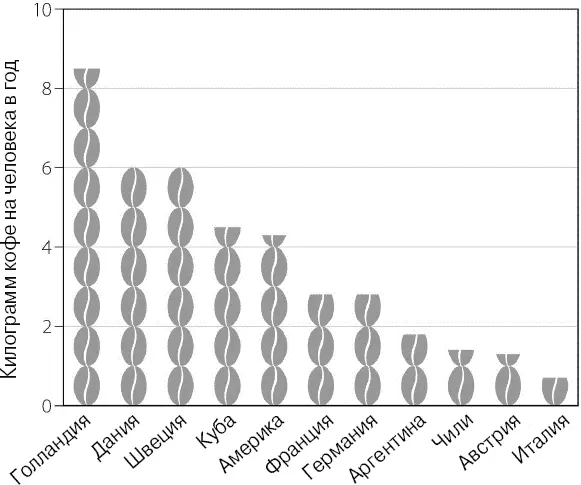

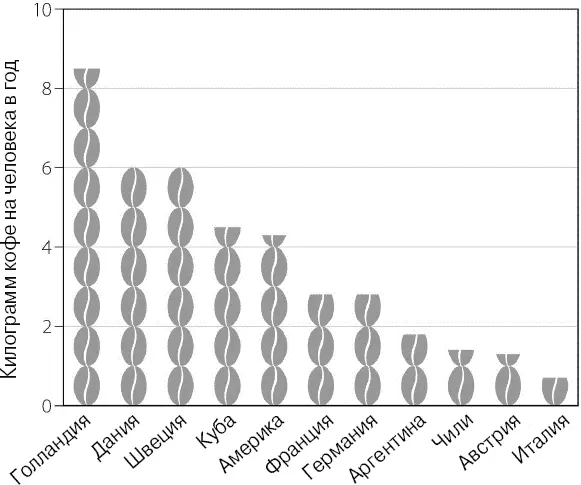

Таким образом, искать прямое влияние колониального производства на жителей метрополии означает не замечать леса за деревьями. Либеральная империя потребления вовсе не была улицей с односторонним движением. Существовали различные потоки, направленные в мир колоний, а некоторые товары достигали общества и без колоний. Сила империи, проводящей политику свободной торговли, заключалась в том, что она заставила всех производителей, в том числе и колониальных, следить за мировым спросом. Продукция из колоний все больше смешивалась с потоком неколониальных товаров и потому становилась буквально незаметной. Иногда эти товары даже полностью теряли связь с метрополией. К 1880-м годам крупнейшие потребители сахара британской Ямайки сидели в Чикаго и Бостоне, а не в Лондоне и Ливерпуле. У голландцев была Ява, однако производителям какао, таким как Ван Хаутен, не нравился пресный вкус бобов с этого острова. Поэтому бо́льшую часть какао-бобов с Явы поставляли в США. Немецкие специализированные магазины колониальных товаров эффективно продавали продукцию более успешных соседних империй. Если в мире меркантилистской политики колонии были главной предпосылкой роста потребления, то в либеральной экономике массовое потребление больше не беспокоилось о цвете флага парохода, везущего товары. Рассмотрим, к примеру, кто больше всего пил кофе накануне Первой мировой войны. Голландцы по-прежнему пили кофе (в основном бразильский) больше, чем кто-либо другой, однако за ними по пятам следовали норвежцы, датчане, шведы и швейцарцы. Потребление не было сконцентрировано в метрополиях колониальных держав. Кубинцы пили больше кофе (из Коста-Рики), чем французы и немцы; среднестатистический чилиец пил в два раза больше кофе, чем испанец или итальянец [381] Neumann, Kaffee , 69, 151. У Дании были небольшие колонии на Виргинских островах, и оттуда страна привозила ром, однако кофе в основном импортировала из Бразилии и Гватемалы.

. На «Юге», о чем очень часто забывают, жили не только производители. Здесь было и много потребителей.

Потребление кофе в мире в 1913 году

Источник: Ernst Neumann «Der Kaff ee: Seine geografi sche Verbreitung, Gesamtproduction und Konsumption» (1930), стр. 69, 151

Национальная политика и культура класса определяли, кто пил, что и где. После провозглашения независимости Британия отрезала Соединенные Штаты от своих колоний в Вест-Индии и запретила американским пароходам возить колониальные товары. Это был удар для торговли Соединенных Штатов, которая сильно зависела от повторного экспорта. В результате Томас Джефферсон предложил переключиться на Францию и ее колонии в Карибском регионе. Торговля кофе и его употребление превратились в жест патриотизма. После 1820-х годов Соединенные Штаты начали вести торговлю еще южнее – с Бразилией. К 1880 году американцы потребляли почти полмиллиарда фунтов кофе в год [382] Michelle Craig McDonald & Steven Topik, «Americanizing Coffee», из: Alexander Nützenadel & Frank Trentmann, eds., Food and Globalization: Consumption, Markets and Politics in the Modern World (Oxford, 2008), 109—28.

. Однако нужно быть осторожным и не доводить дело до карикатуры. Нации никогда не являлись потребителями какой-либо одной-единственной культуры. Да, американские революционеры бойкотировали британский чай, тем не менее в XIX столетии чай был почти так же популярен, как и кофе. Японцы по традиции пили чай, однако мигранты, побывавшие в Бразилии, открывали для себя кофе; первая бразильская кофейня была открыта в Токио в 1908 году. Британцы известны как нация, которая предпочитает чай всем остальным напиткам, но она же не полностью отказалась от них. К 1900 году британцы пили столько же горячего шоколада, сколько испанцы, таким образом совершенно не укладываясь в представление о трезвом, рациональном протестантском Севере и несдержанном католическом Юге.

Биографии товаров очень часто рассказывают о каком-нибудь экзотическом продукте, который смог покорить весь мир. История, написанная победителем, зачастую упускает из виду серьезное сопротивление продукту, обусловленное местными и классовыми особенностями. Стремление подражать уравновешивается не менее мощным представлением о том, что каждый класс должен есть свою еду и пить свои напитки. Такие нормы служили серьезным препятствием национальной однородности и глобализации. За средними показателями частенько прячутся огромные различия между классами и регионами. Во Франции, к примеру, потребление сахара возросло, однако больше всего сахара ели буржуа. По некоторым оценкам, в 1873 году парижский рабочий потреблял всего лишь 10 грамм сахара в день, то есть две ложки – это крупица по сравнению с тем, сколько сахара ел сладкоежка-британец. В других частях страны рабочие, горняки и фермеры вообще не ели сахар. Если им и приходилось иметь дело с сахаром, то либо как с приправой (вроде перца или соли), либо как с лекарством. Исследование 1906 года, проведенное в парижской больнице, выявило, что большинству рабочих не нравится сладкая пища: сахар портит аппетит и забирает энергию. Сладости и выпечка – пища изнеженной элиты, а не рабочих, которые едят красное мясо, сыр и пьют вино для поддержания физической силы. Именно поэтому неправильным будет считать, что распространению экзотических товаров способствовало врожденное пристрастие европейцев к сахару. Кофе тоже не сразу завоевал рабочих. В Париже санкюлоты уже пристрастились к кофе на момент Французской революции, и он успел появиться в столовых, где питались представители рабочего класса. За пределами Парижа, однако, к кофе относились с большим недоверием. К примеру, через одну столовую в Лионе в 1896 году ежедневно проходила тысяча посетителей, однако лишь 37 из них заказывали кофе [383] Martin Bruegel, «A Bourgeois Good? Sugar, Norms of Consumption and the Labouring Classes in Nineteenth-сentury France», из: Peter Scholliers, Food, Drink and Identity: Cooking, Eating and Drinking in Europe since the Middle Ages (Oxford, 2001), 99—118.

.

Читать дальше

![Франк Трентманн Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней] обложка книги](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-cover.webp)