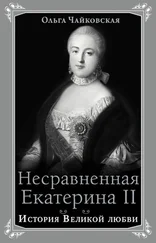

Но, быть может, самым роковым для России был указ от 18 января 1721 года, разрешающий промышленникам и заводчикам покупать крепостные деревни. Великий реформатор со свойственной ему бешеной энергией погнал русский капитализм в русло крепостничества, и русский заводчик, став крепостником, думал не о развитии производства и техническом прогрессе, но о том, как бы крепче посадить на цепь раба, дающего ему своим даровым трудом неслыханные прибыли, а самому войти в разряд знати. И стал русский ранний капитализм изначально больным и дряблым, не свободу нес он крестьянству (как это положено капитализму), а чудовищную кабалу. Этой своей политикой Петр надолго задержал развитие российской промышленности, и если бы Екатерина (а за ней и ее внук) не направила этот процесс в нужное русло – страшно подумать, какие бы тут были последствия.

Нам говорят об огромных заслугах Петра – разгром боярства, замена старой системы управления на новую, табель о рангах, военные победы, окно в Европу. Да, введение табели о рангах – великое дело, но все же сама она была построена в виде жесткой иерархии и вряд ли ее можно назвать, как это пытаются делать, демократическим институтом. Победы? – да, была Полтава, но был и Прут (к тому же, как мы уже говорили, всякие территориальные завоевания – дело весьма непрочное). А что касается окна в Европу…

Петр привез из-за границы, разумеется, не только кафтаны и пудреные парики, он перенял западные науки и ремесла. Это великое дело, но недаром Екатерина заметила одно важное обстоятельство: русские люди, с поразительной быстротой усваивавшие западную цивилизацию, и те же науки, и те же ремесла, возвращаясь в Россию, погружались в прежнее невежество – они ведь только обучались, то была всего лишь «образованщина». Нельзя забывать и того, что, разрывая со старой русской культурой, молодой человек рисковал потерять и ту высокую нравственность, которая эту культуру отличала; «образованшина» заменить этой культуры не могла. Между тем Петр, перенимая западноевропейскую науку и технику, равно как обычаи и моду, не перенимал главного достижения и завоевания Запада – его гуманистические просветительские идеи, демократические институты сословного представительства (бывши в Лондоне, он даже и не заглянул в английский парламент).

Петр прорубил в Европу не окно, а щель, через которую не в состоянии были протиснуться ни демократические институты Запада, ни подлинное западноевропейское просвещение. Царь по-прежнему основывал свою власть на крови, на мертвенном страхе, на унижении, на попрании человеческого достоинства.

Как относилась Екатерина к Петру I? С величайшим почтением, в торжественных манифестах не забывала назвать его своим великим дедом, не раз заявляла, что, прежде чем принять какое-нибудь важное решение, старается узнать, не было ли чего-нибудь подобного в петровских указах. Никому не позволяла в своем присутствии дурно о нем отзываться (вельможи, собиравшиеся за столом маленького Павла, как видно, отводили душу, порицая Петра). Полное восхищение: великий реформатор, великий полководец.

Но вот она со своими придворными на Полтавском поле, ей только что объяснили ее генералы: русские победили потому, что шведы в ходе сражения допустили роковую для них ошибку.

– Вот видите, – говорит она, – от чего зависит судьба государства. Не сделай шведы такой ошибки, нас бы с вами теперь здесь не было.

И от репутации великого полководца не осталось и следа – учитывая, что все присутствующие знали о его прутском позоре.

И все-таки с собой в путешествия она неизменно брала табакерку с портретом Петра, поясняя, что все свои поступки сверяет с его позицией, его авторитетом.

Мария (Мария Даниловна) Гамильтон была прислужницей Екатерины (жены Петра) и притом из приближенных: первая женщина, получившая придворное звание камер-фрейлины, она была влиятельна в придворной среде, а с императором находилась в любовной связи.

Когда развернулись роковые события, их связь была уже давно позади. Ее арестовали по доносу, обвинили в том, что она убила своего новорожденного ребенка, в ходе следствия вина была доказана, результатом был смертный приговор. Ее пытались спасти, царица Прасковья Федоровна (в чьем тереме мы побывали вместе с кавалером Бергхольцем) устроила пир и за столом завела разговор о Марии Даниловне. Петр слушал ее молча, а потом спросил: «Кто определяет судьбу человека?» Она ответила: Бог. «А потом?» Она ответила: государь. «А ты предлагаешь мне идти против того и другого», – сказал Петр, и все поняли, что дело безнадежно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ольга Чайковская - Болотные огни [Роман]](/books/424278/olga-chajkovskaya-bolotnye-ogni-roman-thumb.webp)