«Москвы колымага…» *

Впервые: Харчевня зорь, 1920, с датировкой: Апрель 1920.

Связано с приездом в Харьков С. А. Есенина и А. Б. Мариенгофа, совпавшим с празднованием Пасхи. На литературном вечере в харьковском городском театре поэты-имажинисты устроили шутовское посвящение Хлебникова в Председатели земного шара (в дневниковых записях Хлебникова: «19 апреля н. ст. 1920 избран»). См.: Мариенгоф А. Роман без вранья (1927), гл. 28–30; Райт Р. Все лучшие воспоминания / / Ученые записки ТГУ. Вып. 184. Тарту, 1966.

Москвы колымага – аллюзия к поэме С.Есенина «Преображение» (1918): «Светлый гость в колымаге к вам».

Два имаго – следует иметь в виду два значения лат. imago: подобие, образ (отсюда «имажинизм») и крылатое насекомое в период размножения.

Голгофа Мариенгофа. Город распорот – аллюзия к «богоборческой» поэме А.Мариенгофа «Анатолеград» (1919).

Господи, отелись – из начальной строфы «Преображения»; в мае 1919 г. эта строка была написана имажинистами на стене Страстного монастыря в Москве и воспринималась как кощунство, хотя Есенин объяснял, что «отелись – значит воплотись» (сб. «Есенин: жизнь, личность, творчество». М., 1926. С. 163).

В шубе из лис – лисья шуба как мотив русских сказок о хитрой и коварной лисе. Мариенгоф, по воспоминаниям современника, «любил хорошо одеваться и в тот двадцатый год <���…> шил костюм, шубу у дорогого, лучшего портного Москвы, уговорив то же самое сделать Сергея» (Ройзман М. Д. Все, что помню о Есенине. М., 1973. С. 65). Из «Романа без вранья»: «Идем по Харькову – Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа». См. на харьковской фотографии 1920 г.: Хлебников в случайных, с чужого плеча обносках и «два имаго» («показные, расфуфыренные» – Рита Райт).

Праздник труда *

Впервые: НХ, VIII, 1928. Печатается по рукописи конца 1921 – начала 1922 г. (собрание Вс. Вяч. Иванова), где ошибочно датируется 1919 г. Первая редакция, датированная: 20 апреля 1920, печатается впервые по рукописи (РГАЛИ) на с. 438. Другую редакцию (впервые: Звезда, 1927, № 9) см. на с. 439. В «Перечне» произведений весны-лета 1920 г. упоминается под названием «Труднеделя». Ср. стихотворение «Новруз труда» (1921).

Написано под впечатлением праздника восстановления промышленных предприятий, организованного в Харькове в соответствии с решением III съезда профсоюзов (6-13 апреля 1920 г.) о проведении «Недели труда и обороны».

В стихотворении использована тема строевой песни русской армии «Черные гусары»:

Оружьем на солнце сверкая,

Под звуки лихих трубачей,

По улицам пыль поднимая,

Идет полк гусар-усачей.

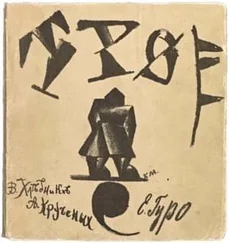

Рогоголовуы – красноармейцы в остроконечных суконных шлемах: в Красной армии частично была принята форма одежды, разработанная еще до революции художником В. М. Васнецовым по древнерусским мотивам. Не исключена сознательная морфологическая близость слову «песьеголовцы», как называл А. М. Ремизов участников сборника «Садок судей», сравнивая их с опричниками Ивана Грозного, которые для устрашения носили за поясом головы мертвых собак (см. воспоминания Д. Бурлюка в журн. «Творчество». Владивосток, 1920, № 1).

«О, единица!..» *

Впервые: СП, V, 1933. Печатается по рукописи (РГАЛИ). Написано летом 1920 г. в Харькове в период углубленных исследований числового строения мира, завершившихся открытием «основного закона времени» 17 декабря 1920 г. в Баку. Дневниковая запись 1 августа 1920 г.: «Пьянею числами. Совершенно исчезли чувственные значения слов. Только числа».

Аттила (?–453) – предводитель племенного союза гуннов, предпринимавший опустошительные набеги на многие страны Европы; его имя стало синонимом могучего и жестокого завоевателя.

«Помимо закона тяготения…» *

Впервые: СП, V, 1933. Печатается по рукописи (РГАЛИ). Написано летом 1920 г. (см. выше).

Закон тяготения – по воспоминаниям С. П. Боброва, в начале 1922 г. в разговоре о современных физических открытиях Хлебников сказал: «„Ну, почему тяготение? Я легко могу построить мир, где не будет ни света, ни тяготения“. Так сказать, сразу обрубил те основные корни, на которых держался Эйнштейн <���…> И начал говорить, что нет, вот теория чисел и прочее – там нужно быть зорким, там замечаются некоторые периоды…» (Вестник Общества Велимира Хлебникова. 1. М., 1996. С. 52).

Яровчатые солнечные гусли – образ мира как музыкального инструмента; старинные гусли делались из дерева явора, отсюда яровчатые, что в народной этимологии сближалось с ярый – огненный, горячий, страстный. Ср. в стихотворении Н.Клюева 1914 г.: «Я – песноводный жених, Русский яровчатый стих!» (сб. «Песнослов», 1919).

Читать дальше