Балашов – см. примеч. к стих «Бурлюк» (СС, 2:579).

Гаусс Карл (1777–1855) – немецкий ученый, заложивший основы теории электричества и магнетизма; как математик занимался теорией чисел, поддержал идею новой геометрии Н. И. Лобачевского.

Монгольфьер – аэростат (бумажный шар, наполненный горячим дымом), построен в 1783 г. братьями Монгольфье (Жозеф и Этьен).

Желтый дом, в котором оказываются «изобретатели», есть учреждение мира «приобретателей», рассматривающих любую творческую новизну как психопатологию (см. Радин Е. П. Футуризм и безумие. СПб., 1914).

Дума марсиан – вариант «Общества 317» (см. примеч. СС, 5:418).

Приглашаются <���…> Уэлльс и Маринетти – ср. «Пропуск в Правительство Звезды» (СС, 3:174).

«Улля, улля, Марсиане!» – см. примеч. к стих. «Гулля, гулля!..» (СС, 2:499).

Письмо двум японцам *

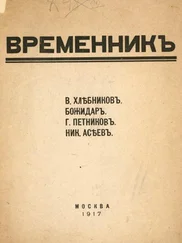

Впервые: Временник. М. <���Харьков: Лирень. Вып. 1>. 1917 <���факт. ноябрь 1916>. Републикация в СП. V. 1933.

Поводом для текста Хлебникова послужили «Письма дружбы» двух японских студентов, перепечатанные московской газетой «Русское слово» (21 сент. 1916. № 217) из токийской газеты «Кокумин-симбун», специальный номер которой (от 11 сент. 1916 г.) посвящался поездке в Россию с дипломатической миссией наследного принца. В этом номере были помещены материалы молодежного конкурса на тему русско-японских отношений. Письмо победителя (Сётаро Ямана) печаталось в русском переводе. Другое письмо (Тоё Морита) было напечатано в «Русском слове»: «Вы являетесь людьми Востока, живущими в Европе, мы оказываемся народом Запада, обитающим на Дальнем Востоке <���…> В недалеком будущем объединителем культуры Дальнего Востока и культуры Северной Европы будет русское юношество».

В хронике «Временника» сообщалось: «Японские юноши обратились в газете „Русское слово“ от 21/IX 1916 г. с воззванием соединиться с ними юношам русским. В ответ на это кн-во „Лирень“ предложило конгресс юношества в Токио: о времени его будет извещено особо».

Дневниковая запись Хлебникова: «23 сентября 1916. Переписка всей статьи для „Улля“» (вероятно, первоначальное название сборника «Временник»).

См. статью: Икуэ Камэяма. Хлебников и Япония // Japanese Slavic and East European Studies. Vol. 7. 1986.

Гауризанкар – горная вершина непальских Гималаев, в 60 км от Эвереста. См. в манифесте Маринетти «Убьем лунный свет»: «проложим рельсовый путь по склонам Гауризанкара» (у Хлебникова ниже: «Думать о круго-гималайской железной дороге…»).

Даяки – племена о. Калимантан (Индонезия), добывали черепа врагов для похоронного обряда.

«Похвала войне» – имеется в виду картина художника-баталиста В. В. Верещагина (1842–1904) «Апофеоз войны»; о ней писал в своем письме японский юноша С.Ямана.

Ронины – самураи, покинувшие военную службу ради занятий искусством и поэзией.

Жизнь константинопольских собак – некогда всех бездомных собак Стамбула вывезли на маленький необитаемый остров в Мраморном море (сообщил Ю. С. Чуйков).

Ляля на тигре *

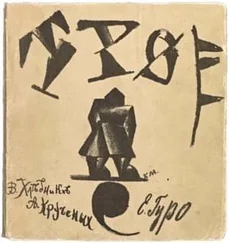

Впервые: альманах «Северный изборник». М. <���Харьков>: Лагуны, 1918 <���февраль> (под названием «Копье в будущее. Ляля на тигре»). Републикация в СП. V. 1933 (в примеч. указано, что Хлебников в письмах Петникову конца 1916 г. предлагал для этого текста разные названия, в том числе – «Мава на лебеде»).

Судя по содержанию, рукопись была без подписи (как бы совместное заявление «Юношей Земного Шара», их коллективная декларация современного молодого искусства). В числе авторов альманаха: художники Н. Альтман и Ю. Анненков, композитор А. Лурье, искусствовед Н. Пунин, поэты Р. Ивнев и Г. Петников.

Ляля – см. примеч. к стих. «В лесу» (СС, 1:516).

Ляля на тигре – возможна связь с мифологией индуизма: у Шакти (жена бога Шивы) тигр был ездовым животным; не исключено, что Хлебников видел какое-то индийское изображение на эту тему. Вариативное название «Мава на лебеде» (или «Ляля на лебеде») вызывает ассоциацию с греческим мифом о спартанке Леде, которая соединилась с Зевсом, принявшим облик лебедя; этот сюжет имеет множество воплощений в античном и европейском искусстве.

Бабр – см. на С. 366, а также СС, 4:59.

Цаца – см. примеч. к поэме «Поэт» (СС, 3:460).

«На страшный верх из вер…» – из стих. Г. Петникова «Папоротник» (в его, совместно с Н. Асеевым, книге «Леторей», 1915).

Читать дальше