Один из вечных вопросов – вопрос о должном языке перевода. Каким языком переводить по-русски поэтическое произведение, написанное четыре века назад в Англии? Когда Шекспир писал свои сонеты, в Москве правил Борис Годунов. Понятно, что попытка перевести «Сонеты» русским языком той эпохи возможна только в виде лингвистического эксперимента.

Относительно другой крайности – перевода классической поэзии сегодняшним, живым разговорным языком – мнения разнятся. Были и есть сторонники такого подхода, в том числе среди самых уважаемых переводчиков. Так, Б. Пастернак писал: «Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности» 35 35 Б. Пастернак, «Замечания к переводам из Шекспира».

. Это было сказано в связи с переводами шекспировских пьес, однако такой подход отразился и в пастернаковских переводах сонетов, которые по сей день вызывают большие споры.

На практике подавляющее большинство современных переводов «Сонетов» Шекспира выполняется на некоем особом, искусственном языке, специально выработанном для перевода классики. По своему словарному составу это почти язык 19 века. Почему же именно 19 века, а не, скажем, 18-го или 20-го? В обоснование этого иногда говорится, что русский поэтический язык «после Пушкина» находился на такой стадии развития, которая соответствует состоянию английского языка «после Шекспира». Доля истины в этом есть, но можно заметить, что переводы Шекспира пишутся не собственно на языке Пушкина (это и невозможно, для этого нужно быть Пушкиным), а, скорее, на языке эпигонов Пушкина второй половины 19 века, которые подражали его поэтической технике, не обладая его гением. Шекспир же был не эпигоном, а творцом – в том числе, творцом языка; множество изобретенных им слов и выражений вошли в английский язык из его пьес (и отчасти из сонетов). Эта языковая свобода, творческое, хозяйское обращение с родным языком отсутствуют в переводах. Если пытаться это передать, то пришлось бы, наверное, что-то брать от Тредиаковского и Ломоносова, а что-то – от Хлебникова и Маяковского. Таких опытов пока не было; будут ли они, и изменятся ли взгляды на язык перевода – покажет будущее.

Помимо элементов стиха, перечисленных Брюсовым, хотелось бы отметить важность передачи в переводе присущих оригиналу контрастов и противоречий. Вообще, язык художественного образа – это язык контрастов, и правда перевода – это правда осмысленного воспроизведения этих контрастов в их подлинных пропорциях и живой взаимосвязи.

Для сонетов Шекспира смысловые контрасты и противоречия не просто характерны, но, можно сказать, составляют всю их ткань, их настоящий смысл. Поэт убеждает молодого человека завести семью, но затем сам претендует на его любовь, обещает не ревновать, но бешено ревнует, приписывает своему кумиру верность (truth), постоянно изобличая его в изменах, называет свои стихи «бедными», но дьявольски гордится ими и предрекает им вечную жизнь. И в пределах одного сонета, в трех катренах и «замке», далеко не всегда выдерживается традиционная смысловая схема: «тезис – антитезис – синтез». Нередко заключительное двустишие создает лишь видимость примирения противоречий или само вдруг открывает новое смысловое измерение. К этому нужно прибавить уже упоминавшиеся смысловые рифмы и вездесущую игру слов.

Не все из этих противоречий и контрастов можно однозначно истолковать, многое остается тайной – отражением в поэзии тайн человеческой души. Великая задача переводчика – пройдя долгий путь воспроизведения конкретных метафор и формальных особенностей оригинала, выразить на родном языке это добытое гением знание о человеке, чтобы иметь право сказать, вместе с Борисом Пастернаком:

Поэзия, не поступайся ширью.

Храни живую точность, точность тайн.

Не занимайся точками в пунктире

И зерен в мире хлеба не считай.

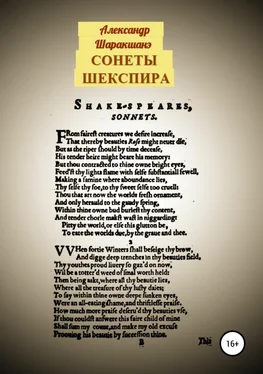

Оригинал Торпа. Комментарий. Подстрочный перевод

20 мая 1609 г. издатель Томас Торп внес «книгу под названием Шекспировы сонеты» (“a booke called Shakespeares sonnettes”) в реестр лондонской «Почтенной компании торговцев канцелярскими принадлежностями», контролировавшей книгоиздательскую деятельность и книжную торговлю. Торп не имел ни собственной печатной мастерской, ни книжной лавки; тираж книги в формате quarto, изготовленный печатником Джорджем Элдом ( George Eld), был для реализации поделен между книготорговцами Уильямом Аспли ( William Aspley) и Джоном Райтом ( John Wright), имена которых были помещены на титульном листе.

Читать дальше