Какие запахи? Тяжкие, пьянящие, густые. «Протухший творог» мозга, воняющие болота, «тошнотворный черемухи вызов» — запахи давят, душат, точно так же, как давят ухо звуки и давят глаз цвета. Поэтому ключевой контакт с миром в корниловском стихе — осязание. Вспоминает рыженькую лошадь, и ярче всего — мягкие ее губы, в которые расцеловал на прощанье. Что такое плуг? Железо, «хорошо которым землю резать, но нельзя с которым говорить». Лучше всего мир чувствуется наощупь. Податливые, пенистые, пузырящиеся поверхности. Тесто размытых дорог. Липкость пропитанной потом рубашки. Давление крови в жилах, «пушистою пылью набитые бронхи», «глаза заплывшие». Теплые плечи женщин… «А душа — я души не знаю. Плечи теплые хороши. Земляника моя лесная, я не знаю ее души…»

Живое — идет бесформенной стеной плоти, умершее — не застывает, а обвисает. «Качается дрябло над нами омертвелая кожа небес…»

Очень легко представить себе мир Бориса Корнилова в отталкивающем, неприятном варианте, тем более что чаще всего Корнилов нарочито подчеркивает в своей поэзии нахрап и муторность и не без эпатажа рисует себя: «я мятущийся, потный и грязный до предела, идя напролом, замахнувшийся песней заразной, как тупым суковатым колом».

Но это — темная сторона качающегося и неустойчивого природного мира. Надо помнить и другое: упоительная прелесть его ликующих стихов тоже немыслима без этого начала, только здесь оно как бы оборачивается светлой стороной.

Возьмем «Песню о встречном», самое популярное произведение Корнилова (положенная на музыку Д. Шостаковичем, прозвучавшая в 1932 году с экрана, эта песня настолько укоренилась в массах, что и в сороковые годы ее продолжали исполнять и издавать с безошибочным примечанием: «слова народные»). Чисто корниловское обаяние здесь — кудрявость , гомон утра, и вот это главное, лучшее, неподдельно корниловское слово:

За нами идут октябрята,

Картавые песни поют…

Возьмем «Качку на Каспийском море» — это колдовское ощущение качающейся, колобродящей, празднично-пьяной природы не мог бы подделать никакой другой мастер. В этом стихе отражается, конечно, все та же самая неуемная и в сущности очень добродушная, озорная природа корниловского дара.

Возьмем, наконец, «Соловьиху», шедевр и высшее достижение интимной лирики Б. Корнилова, — лениво-щедрое, переполненное игрой, лукавое и нежное объяснение в любви:

Соловьиха в тишине большой и душной…

Вдруг ударил золотистый вдалеке,

видно, злой, и молодой, и непослушный,

ей запел на соловьином языке:

— По лесам,

на пустырях

и на равнинах

не найти тебе прекраснее дружка —

принесу тебе яичек муравьиных,

нащиплю в постель я пуху из брюшка…

Эта пушистость, это чувство беззащитной живости самой малой твари — от того же щедрого, перемешанного с озорством ощущения полноты жизни, от «самой, что ни есть раскучерявой», зыбкой и неистребимой основы корниловской поэзии, от ее своевольной, неистребленной природности.

Секрет Б. Корнилова — присутствие этой живой и самородной неуправляемой силы. Здоровая и свежая, эта сила держит его стих на плаву. Но этот же неделимый остаток природности, нерастворимый остаток, грозит перекосить в его стихах любую концепцию. Отсюда — та настороженность, с которой критика даже и в лучшие годы относится к поэту. «Корнилов — он талант, но… дикий» — в этой строке пародиста уловлено основное. И сам Корнилов, всю жизнь прислушиваясь к своему «дикому» таланту и доверчиво внимая критическим указаниям, готовно втискивает мятущуюся стихию в предлагаемые социальные сюжеты: от действительных до самых фантастических.

Но это уже другой полюс: непрерывный поиск социального эквивалента смутному и неустойчивому состоянию души.

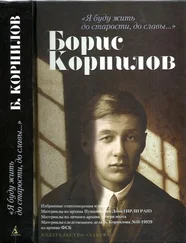

Природа поэтического темперамента Бориса Корнилова в известном смысле символизирована местом его рождения и жительства: вековая российская глушь как бы совмещена в его судьбе с тревожным ритмом предвоенной, приграничной столицы.

Социальная характеристика поэзии Корнилова в такой же степени символически определяется моментом его рождения. Корнилов моложе Багрицкого на двенадцать лет, моложе Тихонова — на одиннадцать, моложе Прокофьева и Суркова — на семь и восемь, моложе Саянова, Светлова и Уткина — на каких-нибудь четыре года. Но он моложе их всех на одну и ту же величину: на участие в гражданской войне.

Читать дальше