Но это первая попытка эпоса.

Переполненный энергией, Корнилов ищет в разных направлениях и, по обыкновению, берется за самые неожиданные для себя сюжеты. Его поэма называется — «Тезисы романа». Первоначальный набросок опубликован в 1932 году в ленинградской комсомольской газете: типичное лихое повествование для газетной полосы: рубка, драка, атака. Корнилов дорабатывает набросок для «Книги стихов». Что он делает? Вписывает весьма прозаичные переходы и связки, вводит (как бы в скобках) фигуру современного ему «мирного» литератора, который, лежа на кровати и «распустив пояс», перебирает в сознании бурные эпизоды истории, притом доверчиво сознаваясь читателю о своем бессилии: «все это — предисловие, детали и подступы к роману…»

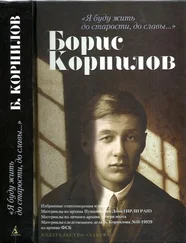

Корнилов впервые пытается подпереть реальность классикой: тут и Некрасов, и Блок, а более всего — Пушкин. Пушкинское начало, светлое и гармоническое, входит в смутную корниловскую душу и отзывается мгновенно — податливая колобродящая душа Корнилова в сущности беззащитно добра. В предсмертных стихах Корнилова, четыре года спустя, еще суждено в последний раз проявиться пушкинскому началу… Но в 1933 году он, видимо, еще не готов к этому; пушкинские блики, скользнув по «Тезисам романа», исчезают в темном хаосе мучащих Корнилова картин и сцен.

Следующая поэма, которую принимается писать Корнилов, называется «Агент уголовного розыска». Задумано жизнеописание одесского беспризорника, сплетенное (лирический треугольник!) с жизнеописанием спортсмена (он же — агент уголовного розыска), символизирующего новую жизнь. В поэме смутная и хаотическая картина драк и предательств, крови и грязи, зловонной мути и беспросветной тупости полуживотного бандитского существования столкнута со светлой мечтой: спорт, яхты, солнце… Героиня, разряжающая браунинг в своего мужа-бандита: решение скорее фабульное, чем поэтическое.

Сюжет, на котором суждено Борису Корнилову создать главное, лучшее и сильнейшее свое эпическое произведение, найден им в истории гражданской войны на Украине. Этот маленький кровавый эпизод лета 1919 года входит в летописи под названием «Трипольской трагедии»: восстание атамана Зеленого, захват села Триполье, киевский комсомольский отряд, с трехдневным боем выбивший Зеленого из села, а затем не удержавший позиций и уничтоженный мужиками. Шестеро комсомольцев спаслись. Они рассказали: командир красного отряда, бывший царский офицер, изменил; бандиты застали их врасплох; отряд был прижат к Днепру; пленных казнили зверски.

К тому времени, когда Б. Корнилов отправился на Украину собирать материалы для поэмы, о трипольской трагедии были уже написаны повести и стихи, снят кинофильм. Но именно корниловская поэма оказалась лучшим художественным памятником трипольской трагедии. Именно в этой поэме с наибольшей для Корнилова яркостью и драматизмом выразилось его противоречивое мировидение. «Триполье» стало своеобразным фокусом, собравшим воедино всю поэтическую стихию поэта.

Зеленые и красные — символическое противостояние двух начал в поэме: тупая, звериная, сытая сила кулацкой плоти и — героическое войско красных, предмет вечной зависти и тоски опоздавшего родиться поэта. Если можно найти во всем творчестве Корнилова предельное выражение мучившей его озверевшей стихии, то это, конечно, «кулацкая» половина поэмы «Триполье»: чащоба и туман, полусонная блевотина, пятнистые от злобы морды, дым, навозное тесто, вонь, зараза, падаль…

Откуда этот невероятный форсаж животности? Это чудовищное усугубление дикости в портрете мужика? Неужто Корнилов и впрямь так, и только так, видел крестьянина? Неужто не понимал, выполняя «социальный заказ», что остервенение деревни — не Каинова на ней печать, а ее ответ на вторжение, что «на всю Украину, словно горе густое… ругань в кровину и во все пресвятое» — попытка удержаться на земле, когда тебя с земли сводят; не изначальная «мужичья вольница», зеленая дурь-анархия, а предсмертный хрип земли, разрываемой междоусобием… Нет, этого Корнилов не знал. Это и Твардовскому далось не сразу — понимание драмы русской деревни. Еще и до Твардовского нужно было дострадаться русской лирике: через «Страну Муравию» выйти к последней его поэме «По праву памяти». Корнилову не суждено было дожить до таких прозрений.

Он верил в иное: кондовую, избяную, толстозадую Русь надо победить. Но прежде ему нужно было победить свою собственную смутную жалость: он жалел мужика. Глуша эту жалость, он и рисовал мужика зверем. То новое, что шло в его сознании войной на мужичью дикость, он рисовал с таким же неистовством, но от противного. И потому сквозь сказочную стройность красного войска проступало все то же: дикость природности. Корнилов не мог избавиться от этого наваждения. Оно его преследовало.

Читать дальше