Я иду по набережной, к домику Петра Первого. Небольшой скверик. Памятник, мимо которого невнимательный прохожий пролетит беззаботно.

Человек на постаменте. Невысокого роста, с шарфом на тонкой шее, с портфелем в руке. Правая рука спрятана под пальто, на сердце, скромно. Словно сдерживая ту страсть, что готова выплеснуться вместе с такими обычными словами. Простая надпись – «Рубцов».

«Россия, Русь! Храни себя, храни!..»

Батюшков и Рубцов. Река. Оба они – у одной реки. И оба – как реки.

В Спасо-Прилуцком монастыре, уподобившись суматошным туристам, бегаю по разрешенным местам, старательно ахаю от восторга, поднимаюсь на стены, чтобы получше изучить особенности фортификации… Суета сует. Бойницы верхового боя, подошвенного… Озерцо внутри, чтобы не взять измором – через жажду…

В двух десятках шагов от монастыря – река. Тихая, неторопливая. Случайно замечаю, как по луговой тропинке вдоль стен идут двое. Непохожие на других, выпавшие из суеты. Парень в темных брюках и клетчатой рубашке и девушка в длинной юбке, с покрытой головой. Она доверчиво склонилась к нему, слушая, как он что-то рассказывает. Они идут вдвоем, и больше никто не нужен им: ни поляки, когда-то штурмовавшие эти стены, ни большевики, разорявшие обитель, ни мы, примчавшиеся сюда, чтобы спустя час или два так же стремительно умчаться в другое место…

И еще одно радостное воспоминание от города. Здесь не ругаются на улицах площадной бранью… Когда я гуляю теплым вечером по улицам, то наслаждаюсь удивительной чистотой происходящего. Благорастворение воздухов в скверах, закатное солнце играет на стенах храмов, у кинотеатра толпится молодёжь. Время словно бы замерло в неспешной уютности. В памяти встаёт мозаика пролетевшего дня, в котором только теплота, покой, душевность, и – странное дело! – ты не испытываешь сожаления или грусти от его завершения. Он не исчезнет, он всегда будет с тобой.

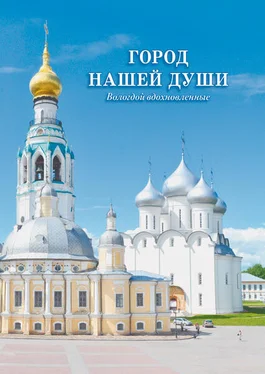

Города, как и люди, имеют свои дни рождения. У одних они документально зафиксированы в государственных актах, истоки других – в сказаниях и легендах, след которых теряется в темной дали веков. А наша родная Вологда ведет отсчет своего исторического бытия с сентябрьского дня (19.8. ⁄ 1.9.) 1147 года, когда на берег реки Вологды после многомесячных странствий пришел киево-печерский инок Герасим. Увидев здесь небольшое поселение, он срубил невдалеке от него келью, «прорицая ту быти граду великому, и святей церкви воздвигнутися, и святителем водворитися» (из тропаря преподобному Герасиму).

Конечно, преподобного Герасима привела на вологодские берега непостижимая воля Господня. Если человек не появляется на белый свет без промысла Божия о нем, то, что говорить о городах, которые люди населяют?

Вблизи того места, где был погребен первочеловек Адам, основался святой град Иерусалим; на семи холмах в долине Тибра воздвигся владыка мира – имперский Рим, а в центре среднерусской равнины зародилась и расцвела могучим древом дорогая каждому русскому человеку Москва. Так и здесь, в дремучих северных лесах, для высокой и завидной судьбы возник чудо-город с певучим, протяжным именем – Вологда. Многое услышится в этом имени чуткому уху и любящему сердцу: и накатный плавный бег речной волны, и долгий вздох таежного бора под упругим порывом ветра.

В глухих таежных чащобах проезжие дороги были редки, наиболее удобным и безопасным путем являлись реки, и, стоявшая на реке Вологда, была как бы воротами в неизведанные северодвинские края, за которыми лежал Урал с иными народами, обитавшими там, с залежами железной руды и драгоценных камней – самоцветов. Поэтому за право обладания Вологдой шла многолетняя упорная борьба между удачливыми новгородскими ушкуйниками, давно проторившими сюда пути, и молодым Московским княжеством, год от года набиравшим державную силу. С XV века Вологда – удел московских князей, верный и надежный оплот белокаменной столицы, собиравшей вокруг себя Русь.

Напоминанием о былом родстве с Новгородом служит нам церковь Варлаамия Хутынского, единственная в городе носящая имя новгородского святого. Многие другие храмы (главным образом, приделы в них) поименованы в честь ростовских и московских святых – Леонтия Ростовского, Сергия Радонежского, митрополита Алексия и др.

В эту пору Вологда видела князя Дмитрия Шемяку, великих князей Василия Тёмного, Ивана III, Василия III. По-разному приходили князья в Вологду: бывало, с добром, а, случалось, и с лихом, и тогда жгли, грабили и разоряли город. Но чаще приезжали на богомолье и по различным государственным нуждам. Город рос, строился. В будние дни слышался стук плотничьих топоров и молотков каменщиков, удары кувалд в кузницах и корабельные команды на реке. А в ярмарочные и воскресные дни торжища и улицы города кипели смехом и песнями, праздничным говором. Бурлила переменчивая, созидательная жизнь. От тех лет до нас не дошло ни одного храма, ни одного жилого дома, только иконы, старинные книги да предметы быта в музее безмолвно повествуют нам о минувшем времени.

Читать дальше