Именно в доме Волошина, в Коктебеле, Цветаева знакомится в мае 1911 года с семнадцатилетним Сергеем Эфроном. Любовь с первого взгляда – на всю короткую жизнь.

Внешность его вполне романтическая, огромные глаза «цвета моря», как скажет Марина. Ему пришлось многое пережить, он болен распространенным в то время туберкулезом, и от этого нервен и чувствителен. Их связали не только нежность и искренняя дружба, но и единомыслие.

Он литературно одарен. В то время, когда она готовит к печати книгу стихов «Волшебный фонарь», он – книгу прозы «Детство». В последней главе этой книги – «Волшебнице» – Эфрон нарисовал портрет Мары – любимой Марины.

К сожалению, впоследствии его несомненный большой талант будет разменян в бурные годы войн и революций и подавлен присутствием рядом великого поэта…

В это время Марина увлечена литературной жизнью. Вместе с сестрой Анастасией – Асей она выступает на вечере, устроенном Брюсовым в «Обществе свободной эстетики», в различных конкурсах, тоже организованных им, и везде оказывается в лидерах.

27 января 1912 года в Москве Марина и Сергей обвенчались. Она взяла, как и положено, фамилию мужа, стала Эфрон, и они отправились в свадебное путешествие по Италии, Франции и Германии.

Стали появляться отклики в печати на «Волшебный фонарь». Марина пишет: «Прочла рецензию в Аполлоне (литературный журнал. – Ю. К.) о моем втором сборнике. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев…»

Цветаева пришла в русскую поэзию, когда за символистами: В. Брюсовым, А. Белым, Вяч. Ивановым – появились акмеисты: Н. Гумилев, С. Городецкий и их «Цех поэтов». В это же время в литературную жизнь России ворвались футуристы: В. Маяковский, В. Хлебников.

Удивительно, но так любимый Цветаевой Брюсов не оценил достоинств «Волшебного фонаря». «Пять-шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее книге в волнах чисто альбомных стихов, которые если кому интересны, то только ее добрым знакомым», – писал мэтр символизма.

Однако Марину все это не слишком волновало. Она никогда не хотела присоединяться к каким-либо течениям. И впоследствии часто утверждала, что литератором так никогда и не сделалась (!).

5 сентября 1912 года у Цветаевой родилась дочь Ариадна – Аля, «под звон колоколов», как пишет Марина.

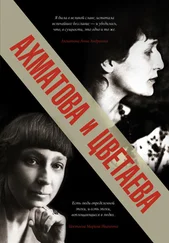

В этом же, 1912 году вышла первая книга Анны Ахматовой «Вечер». Цветаева тут же прочла ее. Книга открывалась предисловием М. Кузмина – одного из апологетов акмеизма. Подчеркивая тонкую поэтичность Ахматовой, Кузмин сравнивал ее с другими поэтами, в том числе с Цветаевой, которая, по его словам, ищет поэзию «в иронизирующем описании интимной, несколько демонстративно-обыденной жизни».

Ранняя лирика Цветаевой – дневник ее души. В стихах той поры она запечатлевает всех, кто ее окружает, кого она любит, что ненавидит; она с буквальностью летописца слагает свою жизнь, смакуя и переживая ее, словно предчувствуя ее трагический конец.

Отсюда берет истоки смысл всего последующего творчества великого поэта Марины Цветаевой – стирать грань между реальной жизнью и поэзией, делать жизнь частью литературы, смешивать их.

Не в этом ли суровом противоречии, в выпадении из жизни – разгадка чудовищного, трагического конца?

Начало Первой мировой войны странным образом совпало с роковой встречей Марины Цветаевой и поэтессы Софьи Парнок. Она была старше Марины на семь лет, склонна, как сейчас говорят, к нетрадиционной сексуальной ориентации и оказала огромное влияние на Цветаеву и как на поэта, и как на личность.

У Марины смешались чувства к утраченной в детстве матери, к старшей «подруге» и выдуманные, нафантазированные экзальтированные переживания.

А кроме того, она безоглядно, платонически влюбляется в Анну Ахматову, влюбившись вначале в ее «роковой» образ и стихи:

В утренний сонный час,

– Кажется, четверть пятого, —

Я полюбила Вас,

Анна Ахматова.

Впрочем, меньше всего Марина думала о мнении окружающих. Она везде была сама собой, независимая, раскрепощенная и – отдельная.

Сергей Эфрон ушел на фронт. Очень рано постигла Марина «науку расставания». Разлука с мужем, который ей был дороже всех в мире, усиливала боль ее души.

Ненасытим мой голод

На грусть, на страсть, на смерть, —

пишет она в ту пору. Вскоре она порывает с Парнок. Она взрослеет – и как человек, и как поэт.

В 1916 году в Петрограде Марина Цветаева встречается с поэтом, который буквально потряс ее своим талантом и личностью. Через двадцать лет в эссе-реквиеме Михаилу Кузмину «Нездешний вечер» она воздаст должное этому замечательному поэту.

Читать дальше