(6) Текст трагедии, представленный в цензуру, имеет значительные расхождения с отдельным изданием трагедии «Владимир Маяковский» в 1914 г., а также с последующими публикациями этого текста, содержащими разночтения.

(7) Мгебров А. А. Жизнь в театре. В 2-х тт. М.-Л.: Academia , 1932. Мгебров пишет о футуристическом театре в главе «От „Незнакомки“ до студии на Бородинской» во втором томе своей книги, намечая линию, непосредственно связующую символистский и футуристический театр. «Чёрные маски» – пьеса Леонида Андреева, о которой упоминает здесь Кручёных, – была выдержана в стилистике символизма, неоднократно подвергавшейся «футуристической атаке» в манифестах и декларациях.

(8) Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 278–280.

(9) Известный отзыв Маяковского: «Это время завершилось трагедией „Владимир Маяковский“. Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Просвистели её до дырок» (Маяковский В. Я сам // Маяковский: ПСС. Т. I. С. 22), как справедливо замечает Бенедикт Лившиц, был «преувеличением». Согласно воспоминаниям последнего:

«Театр был полон: в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. Литераторы, художники, актеры, журналисты, адвокаты, члены Государственной Думы – все постарались попасть на премьеру. <���…> Ждали скандала, пытались даже искусственно вызвать его, но ничего не вышло: оскорбительные выкрики, раздававшиеся в разных концах зала, повисали в воздухе без ответа» (Лившиц Б. Указ. соч. С. 447).

Лившицу вторит Жевержеев, указывая, однако, возможную причину выпадов публики: «Огромный успех спектаклей трагедии „Владимир Маяковский“ в значительной степени вызван был и впечатлением, какое автор производил на сцене. Даже свиставшие первые ряды партера в моменты монологов Маяковского затихали. Нужно, впрочем, сказать, что отмеченные рецензентами тогдашних газет протесты и безобразия относились, главным образом, к тому, что спектакль, назначенный по афише на 8 часов, а фактически начавшийся лишь в половине девятого, окончился в девять с половиною часов, и часть публики решила, что спектакль не закончили» (Жевержеев Л. Воспоминания // Маяковскому. Сборник воспоминаний и статей. Л.: ГИХЛ , 1940. С. 135).

(10) Волков Н. Указ. соч.

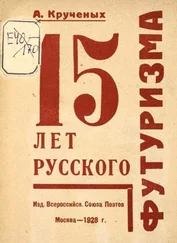

(11) Почти все эти заметки и рецензии были перепечатаны самими футуристами в статье «Позорный столб российской критики» в «Первом журнале русских футуристов» (1914. №№ 1–2).

(12) По воспоминаниям Матюшина:

«В день первого спектакля в зрительном зале всё время стоял „страшный скандал“. Зрители резко делились на сочувствующих и негодующих. Наши меценаты были страшно смущены скандалом и сами из директорской ложи показывали знаки негодования и свистели вместе с негодующими. Критика, конечно, беззубо кусалась, но успеха нашего у молодёжи она скрыть не могла. На спектакль приехали московские эгофутуристы, весьма странно одетые, кто в парчу, кто в шелка, с разрисованными лицами, с ожерельями на лбу. Кручёных играл удивительно хорошо свою роль „неприятеля“, дерущегося с самим собой. Он же и „чтец“» (Матюшин М. Русский кубофутуризм. Отрывок из неизданной книги «Творческий путь художника» // Наше наследие . 1989. № 2. С. 133).

(13) Из письма Кручёных Островскому: «В Победе я играл пролог пьесы замечательно: 1) ликари были в противогазах (полное сходство!) 2) благодаря проволоко-картонным костюмам двигались как машины 3) поразительна была песня из одних гласных пел оперный актёр. Публика требовала повторения – но актёр испугался…» (Ziegler R. Briefe von A.E. Kručenyx an A.G. Ostrovskij. S. 9). Подробнее об этом см. также статью Кручёных «Об опере „Победа над солнцем“» (1960), публикуемую в наст. изд. на с. 270–283.

(14) Это интервью, наряду с заметкой «Как будут дурачить публику (Футуристическая опера)», непосредственно предшествовавшее премьере спектакля, было напечатано в газете «День» (1913. 1 декабря). См. также воспоминания Матюшина о совместной работе с Кручёных над спектаклем: Матюшин М. Русский кубофутуризм. Отрывок из неизданной книги. С. 130–133.

(15) Михаил Васильевич Ле-Дантю (1891–1917) – художник и теоретик русского авангарда, один из авторов концепции «всечества», ближайший соратник Ларионова. Был одним из первых членов общества «Союз молодёжи», с которым вскоре порвал вслед за Ларионовым. Участник выставок «Союз молодёжи» (1911), «Ослиный хвост» (1912), «Мишень» (1913) и др.

(16) Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 272, 282–284.

(17) Жевержеев Л. Владимир Маяковский // Стройка . 1931. № 11. С. 14.

В позднейших воспоминаниях Жевержеев пишет: «По основному правилу „Союза молодёжи“ всякая работа и членов Общества и участников его выступлений должна была оплачиваться. За право постановки Маяковский получил по 30 рублей за спектакль, а за участие в качестве режиссёра и исполнителя по три рубля за репетицию и по десять рублей за спектакль» (Жевержеев Л. Воспоминания // Маяковскому. С. 136).

Читать дальше