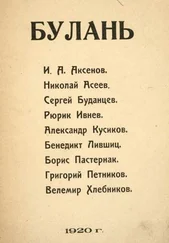

Друзья Асеева – великие поэты, рядом с которыми трудно не потеряться, тем более что их пути пролегали очень близко. Это было движение общее, в одном направлении. И все-таки Асеев узнаваем.

Он узнаваем в мифологически цельном восприятии мира, который призывал постичь Хлебников в языке. У Хлебникова – универсальность лингвистической утопии, у Асеева – проникновение мгновенное, эмоциональной вспышкой:

Если мне умереть – ведь и ты со мной!

Если я – со зрачками мокрыми, –

ты горишь красотою писаной

на строке, прикушенной до крови.

(«Если ночь все тревоги вызвездит…»)

Попробуйте пересказать последние две строки. Вам не обойтись без набора основных лирических понятий: любовь, красота, страдание, поэзия. В стихах они присутствуют неназванные, нанизываясь на тот невидимый стержень, чью роль выполняет метафорическая подробность – до крови прикушенная строка. Лирические понятия входят чувственно – физической болью, связавшей любовь и поэзию, или бьющим в глаза светом, который вдруг начинает излучать старая, давно стершаяся поэтическая формула – «писаная красота». Как будто реставратор снял темный слой олифы, и иконописный лик снова перед нами в первоначальной яркости красок.

Мы только ощущаем, что один понятийный слой входит в другой: война, опасность, любовь… Они нерасторжимы настолько, что нет пространства для сравнения, а значит, нет повода для метафоры. Здесь, кажется, как нередко бывает у раннего Асеева, связь не метафорическая, а та полнота слиянности, взаимной обратимости, которая заставляет произнести другое слово – миф:

Будет тень моя беситься

дни вперед, как дни назад,

ведь у девушки-лисицы

вечно светятся глаза.

(«Я буду волком или шелком…»)

Это асеевское, узнаваемое так же, как и его удивительный по чистоте эмоциональный тон. Редкий дар, тем более в зрелой, богатой поэтической культуре, где все говорено-переговорено, пето-перепето, где любое вечное чувство грозит банальностью. Как вырваться из ее тисков? Кто-то ищет психологических осложнений, неожиданных жестов…

Асеев пытается запечатлеть чувство цельно, не дробя на жесты, на оттенки, на подробности, дать его принадлежащим не мгновению, а вечности. Он не ведет лирического дневника, не имеет в виду подробной исповеди сердца. Его тема – любовь и тоска в разлуке, любовь и осенняя печаль, любовь и страх смерти… В общем: «Оксана – жизнь и Оксана – смерть».

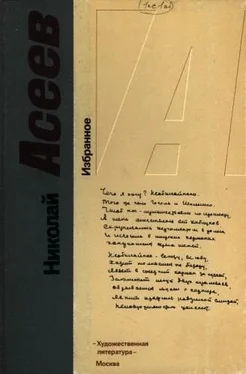

Оксана – героиня его поэзии, ставшая женой Асеева. Ей, согласно посвящению на одной из книг: «Как и всё – Оксане Синяковой».

Немногим дана сила возвращать миру первозданность. Асеев владел ею. Он умел указать на предмет так, что мы сразу его видели. Он просто называл цвет, и мир окрашивался. Как будто это был мир первопричин, первопредметов, мир, где все существует впервые и в единственном числе.

Тем более страшно за такой – уникальный – мир. Чувство тревоги сопутствует ему и скоро перерастает в трагическое предчувствие крушения – начинается война, первая мировая. Асеев откликается поэмой: тема требует пространства. Называться она должна была «Повей вояна», во всяком случае, так анонсировалась, но не вышла, не была завершена. Отрывки в качестве отдельных стихотворений рассыпаны по сборникам, а некоторые остались в периодических изданиях того времени. Так что теперь только, впервые, эти разрозненные части собраны воедино и представлены цельно, если не как поэма, то как цикл.

Огромное, по-осеннему светлое пространство асеевского мира. «Осенний свет», как сказано в одном стихотворении («Скачки»). Асеевская осень принадлежит антологии русского лирического пейзажа, хотя пейзажа у него как такового нет. Он признавался, что выписывать его с натуры и не умеет. Еле различимая линия, контур, то ли живописный, то ли эмоциональный, но безусловно зримый и безусловно ощущаемый:

За отряд улетевших уток,

за сквозной поход облаков

мне хотелось отдать кому-то

золотые глаза веков…

Сорок лет спустя, процитировав эти давние свои строки в статье «Зачем и кому нужна поэзия» (давшей название замечательной книге), Асеев так их прокомментировал: «Что эти слова обозначали в точности, я и сам не знал еще. И лишь позже, старым человеком, я понял, что эти стихи были об отлетающем времени, ощущение которого реализовалось через стаи птиц, летящих к югу. Это были предвестники осени, предвестники старости, ощущавшейся вместе с осенью».

Читать дальше