Вл. Ходасевич

НЕУДАЧНИКИ

(отрывок)

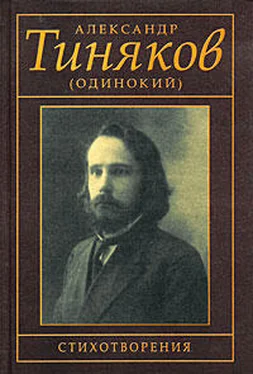

В 1904 году в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то — «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он — сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. Он где-то учился, но недоучился, потому что отец его выгнал из дому — чуть ли не за роман с мачехой.

Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота.

Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях — и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготовлять первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству, изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Navis niger» — и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Navis nigra». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга…» Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним: должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной.

И книга вышла. Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами. Но это и было самое убийственное для Тинякова. Он ждал либо славы, либо гонений, которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать Одинокий не вынес. В душе он ожесточился.

Еще и раньше он порой пропадал из Москвы, где-то скитался, пил. Было в нем что-то от «подпольного» человека, растравляющего себя явным унижением и затаенной гордыней. Недаром посвятил он цикл стихов памяти Федора Павловича Карамазова и не только для эпатирования публики (хотя был расчет и на эпатирование) писал:

Любо мне, плевку-плевочку,

По канавке грязной мчаться…

После «катастрофы» со сборником (хотя вся катастрофа в том-то и заключалась, что никакой катастрофы не было) Тиняков проклял литературную Москву и перебрался в Петербург. Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования, тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что он окончательно обратился к Богу, что путь России — подвижнический, что она — свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев — Россия оказывалась навозной кучей и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и все упование возлагал на Государственную думу. Потом оказывалось, что Дума, печать, общество — в руках жидов…

Читать дальше

![Александра Плен - Одинокий мир [СИ]](/books/32995/aleksandra-plen-odinokij-mir-si-thumb.webp)