Как?

Разве оптика глазная

Была неточной и неверной,

Туманно зренью объясняя

Наш ясный мир четырехмерный?

Томление по четырехмерному видению слышим в стихотворении Федора Сологуба:

Очарования времен

Расторгнуть все еще не можем

Наш дух в темницу заключен,

И медленно мы силы множим.

Давно ли темнея Казань

Была приютом вдохновений

И колебал Эвклида грань

Наш Лобачевский, светлый гений!

Завеса вновь приподнята

Орлиным замыслом Эйнштейна,

Но все еще крепка плита

Четырехмерного бассейна.

Необратимы времена

Еще коснеющему телу,

И нам свобода не дана

К иному их стремить пределу.

Наш темный глаз печально слеп,

И только плоскость нам знакома.

Наш мир широкий — только склеп

В подвале творческого дома.

Но мы предчувствием живем.

Не лгут порывы и усилья,

Настанет срок, — и обретем

Несущие к свободе крылья.

Читая эти строки, трудно не заметить вопиющее несоответствие формы и содержания. Говорится о геометрии Лобачевского, о теории относительности, а форма стиха — традиционный «кирпичный» ряд, все метафоры назывные, старомодные, хотя пишет первоклассный поэт.

Прорыв в четырехмерное пространство-время совершил В. Хлебников. Он пророк и предтеча метаметафоры, которая еще и сегодня кажется нашей критике неким громоздким чудовищем, выползающим на свет из глубинных недр модернистского «ада».

На самом деле метаметафора есть порождение света даже в буквальном, физическом смысле этого слова.

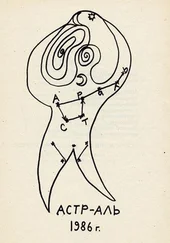

Сегодня выяснилось, что у Н. Лобачевского был единомышленник — профессор Швейкарт, живший в то время в Киеве. Он тоже создал необычную «Астральную геометрию», где, пытаясь проследить за полетом луча, бегущего в мировом пространстве, пришел к сходным выводам.

Сам Лобачевский пытался доказать истинность своей геометрии путем астрономических измерений. Теряя зрение, он подслеповато всматривался в телескоп; но, конечно же, для космических расстояний нужны иные приборы. Кстати, опыт мог разочаровать великого геометра. Сейчас выясняется, что луч света действительно искривляется под воздействием гравитации, но его кривизна положительная, а не отрицательная, как полагали. Мир скорее всего не седловина, а сфера, по которой луч огибает пространство-время. В погоне за этим лучом А. Эйнштейн и увидел свою специальную теорию относительности. Свои формулы он видел воочию как некий световой образ. Если бы наш глаз мог нестись вместе с лучом со скоростью 300 000 км/сек, мы увидели бы чашу Грааля — сияющий световой конус мировых событий. И тут Лобачевский убедился бы в своей космической правоте, здесь все подчиняется его геометрии: световой конус мировых событий, седловина, чаша, гиперсфера. Здесь, во вселенском расколдованном Кощеевом царстве света, мир поистине метаметафоричен.

Вселенским образом, гигантской метаметафорой стали законы времени, открытые Хлебниковым. Они воплощены поэтом и в числе, и в слове. Математическая феерия «Ка» переселяет нас в мир вполне реальный, но не видимый обычным зрением. Мы не видим и в принципе не можем видеть волну-частицу, главную реальность микромира. Не видим мы искривление нашего пространства под воздействием гравитации, незрима для человечества четвертая пространственно-временная мера… Здесь ситуация сходная с той, которая возникла перед режиссером фильма «Человек-невидимка». Я думаю, мы не случайно познакомились с ним после моей лекции о Хлебникове. Несколько раз мы обсуждали по телефону, как показать Невидимку, ведь невидимое не видно. И вот режиссер находит решение: невидимка красит лицо, и незримое становится явным.

У В. Хлебникова очень сходный прием. Он делает зримой метавселенную, облекая ее в земные одежды, придавая им математическую эфемерность, как бы неосязаемость.

Такова научно-поэтическая феерия «Ка». Кто поймет «Ка», обретет хлебниковское зрение.

Ка — некий двойник человека в повериях древних египтян. Не душа (такого понятия не было в Древнем Египте), а некий вполне телесный, но невидимый, пребывающий в нем и не умирающий после смерти.

Пожалуй, это больше всего похоже на сгусток элементарных частиц, из которых мы все состоим, хотя глазом они не видимы. Ка — это что-то вроде электронной скульптуры тела. Ка вечен. Он «располагается в столетиях, как в качалке». Эту телесную бестелесность Хлебников передает так, что мы буквально видим незримое: «Тусклые волны, поблескивая верхушками, просвечивали сквозь него. Чайка, пролетая сзади серой тени, видна была через его плечи, но теряла в живости окраски и, пролетев, снова возвращала себе яркое, черно-белое перо. Его перерезала купальщица в зеленом, усеянном серебряными пятнами, купальном. Он вздрогнул и снова вернул себе прежние очертания».

Читать дальше