В машинописном двухтомном собрании стихов, составленном самим поэтом в последние годы жизни (второй том датирован 1950 годом), самые ранние тексты относятся к 1923 году. Это год, когда в России сложилась литературная «школа» конструктивизма во главе с А. Чичериным и И. Сельвинским (вскоре подлинный создатель подлинно-литературного конструктивизма А. Чичерин вынужден будет покинуть ЛЦК — Литературный Центр Конструктивистов; Сельвинский и теоретик конструктивизма К. Зелинский, мародерски пропагандируя некоторые положения из поэтики Чичерина, будут неудержимо рваться к политической заангажированности, уверенные, что именно им будет обеспечено полное доминирование в литературе). За год до этого, в разрозненных клочках тумана, оставшегося после могучего футуризма (где-то над этим — жалобный голос иволги-«будетлянства», — но нет, уже не слышно), в остаточных нечистых парах появляется «функциональный», «документальный», скучно ангажирующийся литературный оборотень — «Леф».

В ранней поэзии Оболдуева есть некоторые следы этого примечательного времени. Они, скорее, отрицательного порядка. Начни он раньше, ровно десять лет назад, он был бы, пожалуй, с «московским» футуризмом (немаловажное значение имело бы тут и то обстоятельство, что это — «свои», «московские»; позже, «в ней, в Ленинграде», — это из стихотворения Оболдуева, — он будет говорить о чуждом ему петербургском «благоухании»; он не любит Ахматову, а одно из последних своих стихотворений посвящает Марине Цветаевой). Молодой Оболдуев лишь иронически отталкивается от лефовских приемов «документальной информации» (надо сказать, что это придает особую терпкость его дендизму , о котором речь будет ниже), скептичный ко всякой ангажированности, он вводит эти приемы в поэзию стоического индивидуализма («служебно-общественные» приемы как лефовцев, так и конструктивистов саркастически преображаются им в «приемы» описания своего психофизиологического состояния, а чаще — природы, — «это единственное — что мне не изменит», — мог бы сказать ироничный Оболдуев по этому поводу словами Маяковского; что еще ему «не изменит»? — ну, конечно же, музыка! — пожалуй, во всей мировой поэзии нет образцов такого проникновения в «технологический» процесс музыки, как в его поэзии, — даже у Пастернака, любимого Оболдуевым, мы находим лишь имитационное описание музыкальной «техники»).

Конструктивизм, заявивший о себе в год вступления Оболдуева в литературу, естественно, ему ближе. Однако, нет нужды в сближении его с этой литературной школой вплоть до включения его в «ряды» конструктивистов. Так же, как и в случае с лефовской поэтикой, мы находим в поэзии Оболдуева лишь следы оттолкновения его от чуждого ему по духу конструктивизма. Ему близка конструктивистская «грузификация слова», чичеринское понимание «материала, способного в максимальной, непрерывной сжимаемости впитать всю нагружаемую потребность и предстать в кратчайшей обозреваемости в значащем виде». Однако, он явно отвергает конструктивистский «локальный прием» — «построение темы из ее основного смыслового состава» и «систему максимальной эксплуатации темы», — Оболдуев принципиально эклектичен в теме, в ее развитии, — ибо его «рационалистическая целесообразность» — в сохранении своей неконтролируемой обособленности , трезвого взгляда на мир, теряющий свои очертания в ложном, вне-историческом общественном иллюзионизме, в социальном инфантилизме, — одинокий этот взгляд ощупывает и проявляет в окружающем мире то немногое, чем еще может жить человек, сохраняя в себе инстинкт культуры .

И это, действительно, — весьма немногое. Кем-то было сказано, что подпольное искусство не может творить новую культуру, оно лишь обороняется, единственная его возможность — духовное сопротивление. Обериуты Хармс и Введенский, в этом сопротивлении, раскрывают абсурдность наступающего на них «нового мира», они «кромсают» эту абсурдность, и сквозь провалы, образовавшиеся вследствие опасных операций над абсурдом, веет на них то грозное, что можно назвать метафизическими «силами». В сравнении с ними, москвич Оболдуев кажется «классическим» мыслителем, представителем некой школы нео-киников (здесь мы говорим о раннем периоде его творчества).

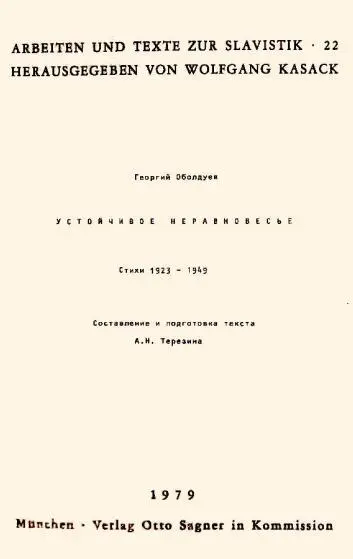

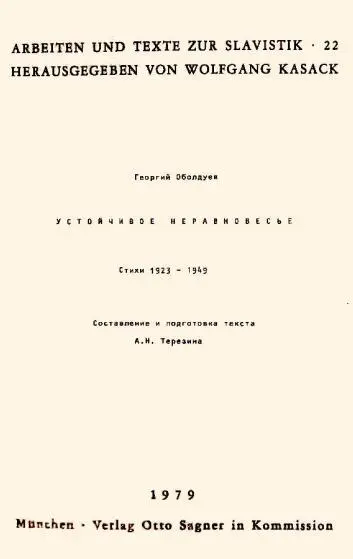

Титульный лист первого собрания стихотворений Г. Оболдуева, составленного А. Н. Терезиным (Г. Айги). Книга была издана в Мюнхене в 1979 г.

Читать дальше