«Звуки, прежде всего гласные, истолковывались Крученых в супрематическом понимании, как пространственно-космические явления, — пишет немецкая исследовательница Роземари Циглер. — Космические значения гласных однако не являлись новостью в поэтике футуризма, но мотивировка раньше не лежала в ключе беспредметности…».

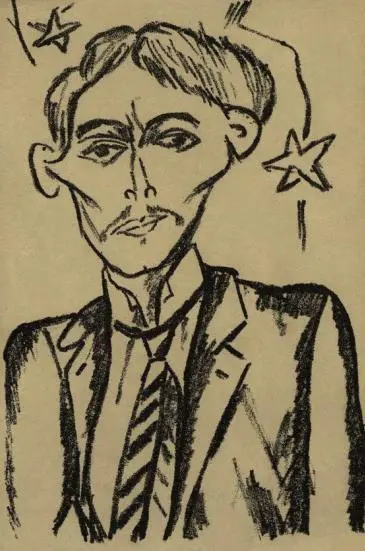

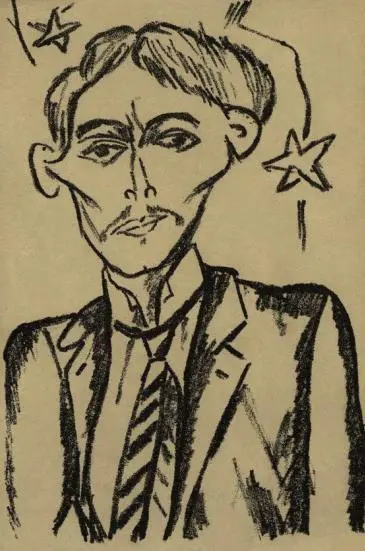

М. Ларионов. Портрет А. Крученых. Почтовая открытка. Изд. А. Крученых (1912)

Итак, Крученых преодолевает барьер предметности. Для зрительного восприятия это происходит следующим образом: «Мы, — пишет Казимир Малевич в письме к М. Матюшину в 1916 году, — вырываем букву из строки, из одного направления, и даем ей возможность свободного движения. (Строки нужны миру чиновников и домашней переписки). Следовательно, мы приходим к 3-му положению, т. е. распределению буквенных звуковых масс в пространстве подобно живописному супрематизму».

Здесь выступает «слуховой план». «Можно указать, — говорит та же Р. Циглер, — на примат слухового момента при восприятии языка и поэзии, на примат актуального звучания речи по сравнению с исторически сложившимся орфографическим письмом… Наряду с фонетическим письмом, разговорным, диалектными и другими выражениями, Крученых использовал как поэтический прием грузинские, армянские, турецкие, немецкие и другие выражения. Отдельные звуковые комбинации, характерные для этих языков, он употребляет как приемы отстранения, а также в роли заумных „слов“».

Все это читатель найдет в предлагаемых стихах, для восприятия их необходимо только одно — доверие к поэту.

Универсализм Крученых… Его полудадаистическая опера «Победа над солнцем» (музыка Михаила Матюшина), поставленная в 1913 году одновременно с трагедией «Владимир Маяковский», может еще вспомниться, может стать театральным открытием сегодняшнего дня (кстати, эта пьеса-опера была поставлена в 1983 году на международном фестивале в Мюнхене). Когда стало слышно о зарождении звукового кино, Крученых издал книгу стихотворных кинорецензий и сценариев, — он усматривал уже возможность «кино-поэзии».

Крученых-критик. Хочется упомянуть лишь о его стиле: это острая блестящая проза, — соперником Крученых в этой области был только его любимый ученик — Игорь Терентьев.

Крученых-издатель. В истории отечественного книжного дела он произвел настоящую реформу со своими «писанными от руки книгами»: литографическими, гектографическими, даже — автографическими, — поэт работал рука об руку с Казимиром Малевичем, Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, Владимиром Татлиным, Ольгой Розановой (книжные наклейки-коллажи самого Крученых 1916–1917 годов — прекрасные образцы малевичианской школы в изоискусстве).

Столетие со дня рождения Алексея Крученых удалось отметить в 1986 году лишь в Херсоне, — благодаря большим усилиям литературоведа С. М. Сухопарова. В методической рекомендации, изданной по этому случаю, приведено в пересказе содержание моей телеграммы на адрес юбилейной комиссии: «Именно последние достижения в изучении творчества А. Крученых позволили поэту и переводчику Геннадию Айги поставить его имя в ряд выдающихся имен европейского искусства ХХ века — Хлебникова и Малевича, Маяковского и Аполлинера, Бретона и Пикассо». Это мое убеждение я повторяю и здесь.

Несколько слов — о предлагаемой подборке. В 1961–1967 годах я неоднократно записывал на магнитофон мастерское чтение Алексеем Крученых его стихотворений. Большинство из этих произведений, напечатанных полвека назад, Крученых продолжал перерабатывать, — таким образом то, что сохранилось в магнитофонной записи, можно считать окончательными авторизованными текстами , с которыми я и сверил машинописные перепечатки. Стихотворение «Любовь тифлисского повара», «Велимир Хлебников в 1915 году» и стихи 1942–1953 годов печатаются впервые.

Дыр бул щыл

убешщур

скум

вы со бу

р л эз

1913

е у ю

и а о

о а

о а е е и е я

о a

e у и e и

и e e

и и ы и е и и ы

1913

те ге не

рю ри

ле лю

бе

тьлк

тьлко

хо мо ло

ре к рюкпль

крьд крюд

нтпр

иркью

би пу

Читать дальше