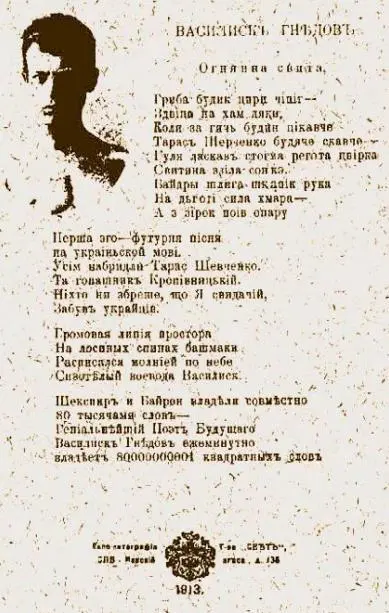

В этой книжке поэт выступает зачинателем «антиискусства» в европейской литературе (французские поэты, например, начали осознанно заговаривать об «антипоэзии» только в шестидесятых годах, — ровно через полвека после «антипоэтического» выпада Гнедова).

Однако и «смерти искусства» в поэзии можно добиться только путем неотменимого Слова.

В предлагаемых «15 поэмах» Гнедов демонстрирует, как подготавливается в них «отмена слова», — последняя «поэма» окажется просто листом белой бумаги, но и этот «простой лист» имеет свой смысл, — как некое произведение «конкретной поэзии».

(«Интересно, слышал ли о Гнедове Кейдж?» — сказал недавно один из моих друзей. Речь идет об американском композиторе Джоне Кейдже, родившемся за год до создания гнедовской «Поэмы Конца». Кейдж, уже в наше время, «сочинил» музыкальный опус «Молчание», полностью состоявший из тишины . Откуда, каким образом можно было узнать американскому композитору о «заживо погребенном» русском поэте Гнедове? А с «Поэмой Конца» Василиск выступал перед аудиторией: ее, по словам поэта Ивана Игнатьева, «он читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как плюс и минус результатят минус)».

Однако все это — лишь программная, внешняя сторона «15 поэм». Внутренняя сущность их напоминает опыты «семантической поэзии», декларированной европейскими поэтами (в особенности французскими) в шестидесятых годах.

Выдающийся лингвист А. Потебня говорил об «элементарной поэтичности языка», которая выражается в «образности отдельных слов». Сегодняшние лингвисты свидетельствуют, что современный язык уже утерял эту образность.

Одно, два-три слова — сама по себе поэзия , — как бы хочет сказать нам Василиск Гнедов. Но воскресить потерянную образность отдельного слова, из нескольких слов, из одной фразы создать цельное, целое поэтическое произведение ? — этого уже можно достигнуть лишь «словоновшеством», — лишь обращаясь к возможностям «самовитого слова», — и Гнедов, кристаллизируя видоизмененные таким образом слова, пользуясь также «инфантилизмами» и «примитивизмами», творит именно поэтические произведения : расщепляя в нашем восприятии сгустки этих слов, мы замечаем, что панорамы, мерещущиеся нам, действительно напоминают некие «пространства» неких поэм.

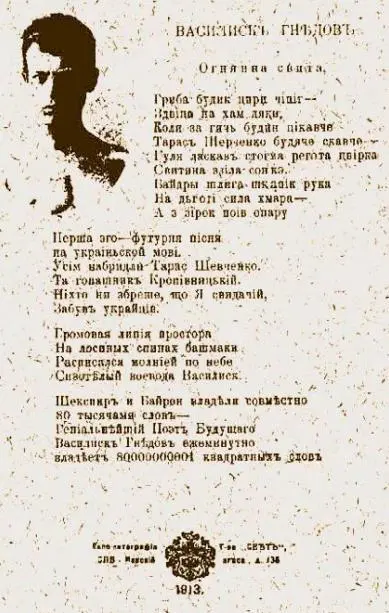

В. Гнедов. Огнянна свита. Листовка (1913)

Рене Шар кристаллизовывал свои «поэмы-фразы» путем сопряжения «молний мысли» между словами. «Поэты-фразы» Гнедова, прежде всего, живописны, даже «реалистичны», — так веет от них природой, земным бытием, даже — бытом. Предлагаемые «15 поэм» представляются мне уникальными во всей истории русской поэзии. И — неповторимыми.

Стоит привести строки из предисловия того же Ивана Игнатьева к «15 поэмам».

«В последней поэме этой книги Василиск Гнедов Ничем говорит целое Что…

— Смерть Искусству!..

Тон Автора? Угроза? Нет. Ужас? Вряд ли. Возможно, — Радость? Да. При констатировании конца медлительного кризиса Радость творит Поэму. В Конце Ничто, но сей конец есть предначалие Начала Радости, как Радость Созидателя…»

Из «Литературной Энциклопедии», из примечаний к сборникам В. Хлебникова узнаем, что Василиск (Василий Иванович) Гнедов был участником ноябрьских боев 1917 года в Москве, в 1925 году вступил в партию большевиков. В 1913 году, кроме «Смерти Искусству», издал книжку «Гостинец сентиментам».

К этому следует добавить, что в 1937 году Гнедов был арестован как «член семьи врага народа» (его жена О. В. Пилацкая, видный деятель российского революционного движения, позднее член ЦИК СССР, была расстреляна в том же тридцать седьмом). Из лагеря на родную Украину Гнедов вернулся после войны.

Мне удалось видеть и слышать его в 1965 году в Государственном Музее В. В. Маяковского на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Велимира Хлебникова. Подробности об этом — для особого воспоминания… Но вот, — пишу об этом удивительном человеке через 23 года, и в ушах стоит его громовой голос: «Не вам прерывать меня смешками! Я перекрывал самого Маяковского, когда выступал вместе с ним!» Пишу, — и вижу перед собой коренастого, крепкого малороссиянина с каким-то «всесобирательным» крестьянским лицом.

Читать дальше