Какое ж совершил я злое дело,

и я ль идейный водолей,

Я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей —

перефразируя блаженного большевика Бориса Пастернака…

(Набоков В. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 97).

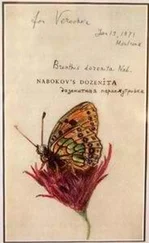

Авторское примеч.: «…первая строфа этого стихотворения подражает началу стихотворения Бориса Пастернака, в которой он указывает, что его печально знаменитый роман „весь мир заставил плакать над красой земли моей“» (Р&Р. Р. 147). В Стихи 1979 (преднамеренная?) ошибка усугублена: «первая строка (стихотворения Пастернака. М. М.) заимствована полностью». Набоков несомненно помнил, что пародировал не первые, а заключительные строфы 3–4 ст-ния Б. Пастернака «Нобелевская премия» («Я пропал, как зверь в загоне…», 1959): «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей. / Но и так, почти у гроба, / Верю я, придет пора — / Силу подлости и злобы / Одолеет дух добра». Набоков многократно резко отрицательно отзывался о романе «Доктор Живаго» (см.: Hughes Robert P. Nabokov Reading Pasternak // Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. Lazar Fleishman. Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1989. P. 153–170; письмо Набокова Р. Гринбергу от 21 сентября 1958 г., цит. в комментарии Г. Глушанок в: Набоков V. С. 827); интервью Гершону Свету (1961) (Набоков V. С. 647); а его отношение к стихам Пастернака было более сложным. В рецензии 1927 г. он сравнил Пастернака с Бенедиктовым:

Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких размеров. Синтаксис у него какой-то развратный — чем-то он напоминает Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложенье, о чаше неба, об амазонке. Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов.

(Сирин В. Дмитрий Кобяков «Горечь». «Керамика». Евгений Шах. «Семя на камне» // Руль. 1927, 11 мая; цит. по: Набоков II. С. 638–639)

— и почти дословно повторил первую часть этого определения 43 года спустя в эпиграмме «Пастернак»:

Его обороты, эпитеты, дикция,

стереоскопичность его —

всё в нем выдает со стихом Бенедиктова

свое роковое родство.

(Стихи 1979. С. 296).

При этом для подборки современных советских авторов он предложил издателю «New Directions» Джеймсу Лафлину по десять ст-ний Пастернака и Ходасевича и двадцать — других авторов (Nabokov V. Selected Letters 1940–1977 / Ed. by Dmitry Nabokov and Matthew J. Bruccoli. New York: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark, 1989. P. 37) и тогда же назвал его в письме к Э. Уилсону первоклассным поэтом (Nabokov-Wilson Letters. P. 37), см. также: Nabokov V. Strong Opinions. New York and London: Mc Graw-Hill, 1973. P. 206. Начиная с Г. Адамовича, который раздел о стихах Набокова в своей книге «Одиночество и свобода» (С. 79–85) посвятил почти исключительно поэзии Пастернака, исследователи отмечали значительное влияние Пастернака на зрелую поэтику Набокова, ср. итоговую формулировку Ю. И. Левина:

…хотя во многих отношениях расчетливый «сноб и атлет» В. Набоков и «вдохновенно захлебывающийся» Б. Пастернак являются антиподами, первый многим обязан второму. <���…> Описательные и «философствующие» фрагменты «Дара» и «Других берегов» несут несомненный отпечаток усвоения ранней прозы и стихов Пастернака (с их «стереоскопичностью», отмеченной Набоковым в поздней эпиграмме), а отдельные фрагменты стихов Набокова (см. особенно «Поэты» и «Слава») являются открытыми заимствовавниями из стихов Пастернака. Все это особенно интересно на фоне «антипастернаковских» стихов и прозы Набокова последних лет (послесловие к «Лолите»; эпиграмма; пародия с нарочито искаженной — как бы полученной в результате двойного перевода — строкой «Какое сделал я дурное дело», снабженной вводящим в заблуждение авторским комментарием, — притом пародия именно на «Нобелевскую премию».

(Левин С. 281)

О, знаю я… — О державинских и пушкинских традициях exegi monumentum в этом ст-нии см.: Кац Б. A. «Exegi monumentum» Владимира Набокова: К прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело…» // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 72–76.

…и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства моего — аллюзия на реплику Сальери из «Моцарта и Сальери» Пушкина: «Вот яд, последний дар моей Изоры», ср. также аллюзию к «Дару» (gift — яд (нем.)) в: Кац. Цит. соч. С. 73, 76).

Но как забавно… В последней строфе Б. Кац находит анаграмму фамилии и псевдонима Набокова-Сирина (Там же. С. 76–77).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу