Вкл. в: Стихи 1979.

Руль. 1922. № 366, 29 января, под загл. «Перстень».

Сполохи. 1921. № 2, декабрь (в ст. 5: «выгнулся лозой») — Гроздь — Стихи 1979.

Руль. 1922. № 602, 19 ноября.

Руль. 1921. № 231, 21 августа.

Сегодня. 1922. № 222, 3 октября.

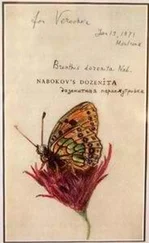

Руль. 1922. № 404, 15 марта. Приманку я готовлю… Набоков с профессиональной точностью лепидоптериста описывает реальный способ ловли бабочек; ср. также в «Других берегах» (Набоков V. С. 230).

Руль. 1921. № 195, 10 июля — Гроздь, с вар. ст. 9: «По занавескам свет, как призрак проходил» — Стихи 1979.

Ряд смутно-золотых / французских слов — то есть «Compagnie Internationale des Wagon-Lits et des Grands Express Européens» («Международное общество спальных вагонов и европейских эскпрессов дальнего следования»). Путешествия на величественном Норд-Экспрессе, состоявшем исключительно из международных вагонов и доставлявшем пассажиров из Петербурга в Париж — до Биаррица или до Ривьеры, — Набоков описывает в главе 7 «Других берегов» (Набоков V. С. 234–239).

Вл. Сирин. Горний путь. Берлин: Грани, 1923. В сборник входят 128 ст-ний, написанных в основном между началом 1918 и июнем 1921 г. 31 ст-ние вошло в Стихи 1979. В письме родителям из Кембриджа от 1 декабря 1921 г. Набоков предлагал варианты заглавия: «Подумавши, я нашел два подходящих заглавия для книги моей. Выбирайте любое. 1) „Светлица“ 2) „Тропинки Божии“. Первое — как бы символ света, вышины, уединенности. Второе — несколько тоньше» (Berg Collection, ср. также: Бойд. Русские годы. С. 225).

Критики отметили, что книга скучная, но грамотная:

У Сирина есть все данные, чтобы быть поэтом: у него вполне поэтические восприятия, стихи его музыкальны и органичны, и несмотря на сказанное, за исключением нескольких действительно хороших стихов, сборник «Горний путь» скучная книга. Происходит это не от недостатка дарования автора, но нельзя проходить мимо всех современных творческих достижений и завоеваний, отказаться от всех течений и школ и употреблять образы, которые давно обесцветились и перестали быть символами. <���…> Можно иногда вплетать старые образы в стихи, но для этого их надо обновить совершенно неожиданными сочетаниями. Сирин этого не добивается.

(Лурье Вера. В. Сирин. Горний путь. // Новая русская книга. 1923. № 1. С. 23).

Только Ю. И. Айхенвальд в своем регулярном обзоре книжных новинок в «Руле» ободрил молодого автора:

На книжках Сирина лежит печать культурности, <���…> заметнее всего в его стихах <���…> внушения чужих поэзий, следы приобщения к искусству и литературе, к дарам Европы. Впрочем, настойчиво звучит и мотив России, Руси, мотив разлученности с нею и возвращения под ее родное небо. <���…> Стихи Сирина не столько дают уже, сколько обещают. Теперь они как-то обросли словами — подчас лишними и тяжелыми словами; но как скульптор только и делает, что в глыбе мрамора отсекает лишнее, так этот же процесс обязателен и для ваятеля слов. Думается, что такая дорога предстоит и Сирину и что, работая над собой, он достигнет ценных результатов и над его поэтическими длиннотами верх возьмет уже и ныне доступный ему поэтический лаконизм, желанная художническая скупость.

(Б. К. <���Айхенвальд Ю.>. Литературные заметки // Руль. 1923. 28 января).

Г. Струве сравнивал «Горний путь» и «Гроздь» в пользу последнего сборника:

«Горний путь» — «сборник довольно бледных стихов, на которых лежала заметная печать Фета и в которых большую роль играли юношеские реминисценции и русские темы», «Гроздь» — «гораздо более зрелая <���книга>, со следами большой работы над стихом, с печатью несомненного и незаурядного поэтического мастерства. В ней поэт уже приоткрывал свое поэтическое лицо. Но был на ней некоторый налет рассудочности, отсутствие непосредственного песенного вдохновения, давала она право думать, что Сирину, может быть, следует испробовать себя в прозе.»

(Струве Г. Творчество Сирина // Россия и славянство (Париж). 1930. 17 мая).

В своей книге «Русская литература в изгнании» (1956) Струве снова отметил поверхностную переимчивость Сирина (у Фета, Майкова, Щербины, Пушкина, Бунина, Бальмонта, Гумилева, Саши Черного и даже Бенедиктова) и срывы вкуса; а также версификационное мастерство и приверженность к классическим размерам, преимущественно ямбам, окрестив Сирина «поэтическим старовером» (С. 120. Ср. также: Struve G. Current Russian Literature // The Slavonic and East European Review. V. XII, № 35. Jan. 1934. P. 436).

Читать дальше