1 ...6 7 8 10 11 12 ...23

1.2. Процесс и методы научного исследования

А как всё это происходит? С чего начинается научное исследование? И чем заканчивается? Каков процесс? И существует ли он вообще? Ведь сколько существует примеров того, как открытия делались спонтанно, даже во время сна. Например, Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда в саду ему на голову упало яблоко. А Менделееву его таблица приснилась во сне. А сколько открытий было сделано случайно и даже в результате ошибок. Рассказывают, что нагревательные свойства микроволнового излучения, в результате которого была создана микроволновка, были обнаружены, когда в кармане одного из специалистов непонятно почему растаял шоколадный батончик. А пенициллин был обнаружен в чашке, которую забыли помыть. Ну конечно, это всё легенды. Тем более, что учёные часто обладают повышенным чувством юмора и придумывают истории, весьма далёкие от реальности. Хотя существуют документально зафиксированные случаи внезапных озарений, в результате которых появлялись очень важные открытия и полезные изобретения. Но если более подробно изучить обстоятельства, при которых были сделаны, якобы случайно, открытия или изобретения, то окажется, что их в 99,9 % случаев сделали учёные. Они проводили исследования, иногда даже в несколько иной плоскости, но были достаточно наблюдательны и любопытны, чтобы заметить попутно что – то непонятное и пытаться выяснить, что же это такое. Так были открыты рентгеновские лучи, антибиотики, резина и многое другое. Как справедливо сказал Луи Пастер: «Не всякому помогает случай. Судьба одаривает лишь подготовленные умы».

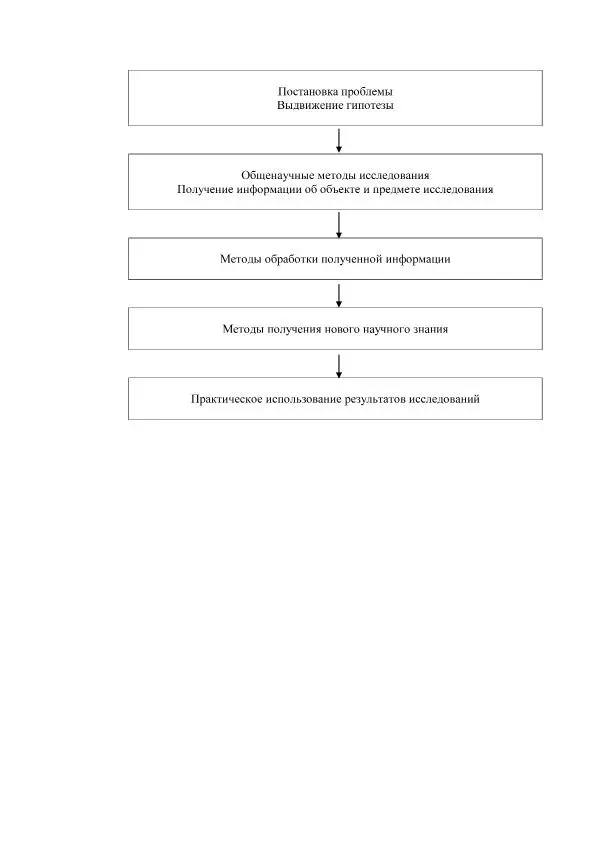

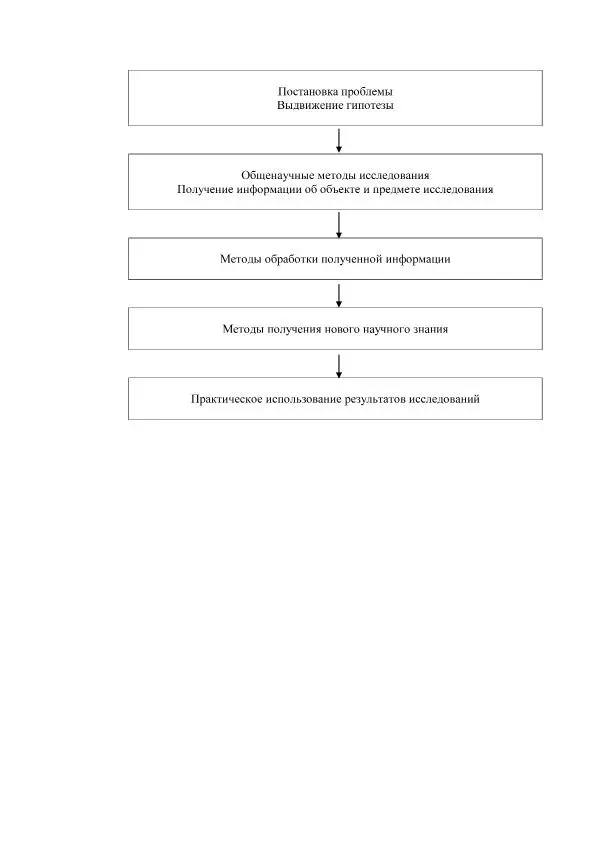

Но всё же, процесс исследования, как правило, планируется, а значит, может быть представлен некоторой последовательностью этапов. Конечно, не всегда исследователи строго следуют разработанному плану. Исследование – это творческий процесс. И иногда в план приходится вносить коррективы. А какие – то этапы по мере изучения поставленной задачи приходится повторять по нескольку раз. Исследования в разных науках имеют свою специфику, которая, конечно, отражается в процессах исследования. Но есть и общее, которое используют все учёные. Рассмотрим последовательно основные этапы унифицированного процесса исследования, целью которого является получение нового знания , и используемые при этом методы (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Примерная последовательность этапов процесса научного исследования

Постановка проблемы, выдвижение гипотезы

Любое исследование начинается с вопроса: Что исследовать? Начинающий исследователь, как правило, сталкивается с этим вопросом. Если ему повезло, и он попал в научно – исследовательское учреждение, активно проводящее десятки исследований, в котором немало талантливых учёных, имеющих на своём счету изобретения или другие результаты, высоко оценённые научным сообществом, то выбрать тему исследования труда не составит. Однако даже в этом случае необходимо максимально конкретизировать исследуемую проблему и выяснить, не решена ли она уже. Проблемой, задачей или целью, в данном случае считается тот вопрос, ответ на который должно дать предстоящее исследование.

Конкретизация заключается в первую очередь в определении объекта и предмета исследования. Под объектом, в общем случае, понимается некая система, подсистема или элемент. Предметом является свойство или характеристика. Если исследование планируется проводить применительно к технической системе, например, к оборудованию, то конкретизацией может быть какой – то узел или даже деталь. А характеристикой в последнем случае может быть, например, прочность. А если система социально – экономическая, то объектом часто является предприятие, цех, отдел, работники. А предметом, например, – планирование, оплата труда, социально – психологический климат.

Поскольку получаемое в результате исследования знание должно быть новым, или хотя бы иметь элементы новизны, необходимо убедиться, что проблема является актуальной. Необходимо установить, какие подобные исследования уже проводились, и какие результаты были получены. И какие «белые пятна» остались не исследованы, какие результаты будут иметь новизну. Есть выражение «изобретать велосипед», то есть пытаться изобрести то, что уже давно придумано и прекрасно работает. Так вот надо убедиться, что планируемое исследование не будет таким изобретением. Основными источниками информации для такого поиска служат отчёты о научных исследованиях, диссертации, опубликованные статьи в сборниках научных трудов.

Читать дальше