Процедура определения лауреата Нобелевской премии довольно сложная и длительная. Процесс выбора лауреата очередной годовой премии включат следующие этапы:

1. Нобелевский комитет высылает около 3000 форм установленного образца для заполнения известными учеными, которых Нобелевский фонд счел достойными для участия в выборах лауреата премии (сентябрь года предшествующего вручению премии);

2. Нобелевский комитет обрабатывает полученные уже заполненные формы (последний срок получения – 31 января) и отбирает кандидатов, упомянутых хотя бы несколько раз (обычно 250–350 ученых) (февраль);

3. Нобелевский комитет предлагает специально отобранным экспертам оценить работы кандидатов на премию (март – май);

4. Нобелевский комитет составляет сообщение Шведской королевской академии наук на основании полученных от экспертов отзывов. Сообщение подписывается всеми членами комитета (июнь – август);

5. Нобелевский комитет подает свое сообщение в академию; сообщение обсуждается на 2 заседаниях экономической секции академии (сентябрь);

6. Шведская королевская академия наук выбирает лауреата большинством голосов; выбор считается окончательным и не подлежащим обсуждению; объявляется лауреат премии (октябрь);

7. Лауреат получает премию на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам (10 декабря).

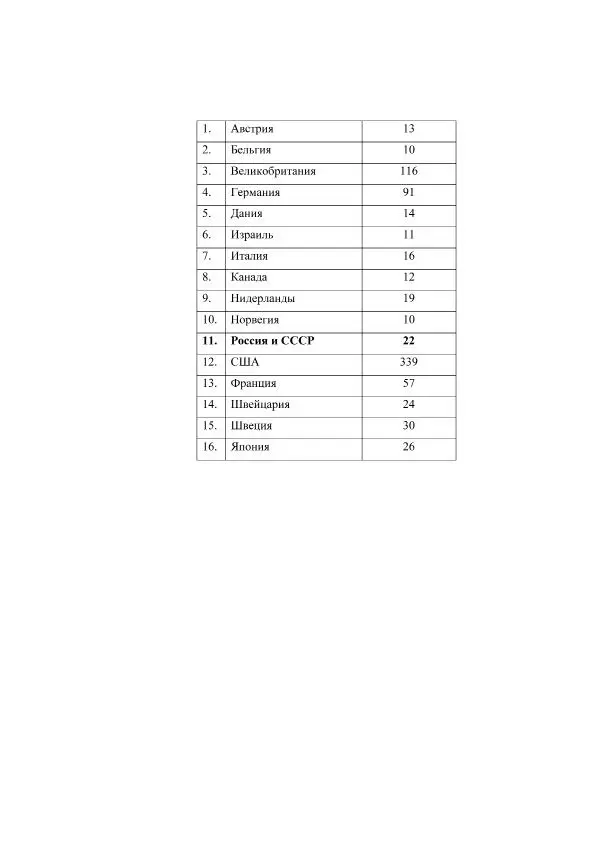

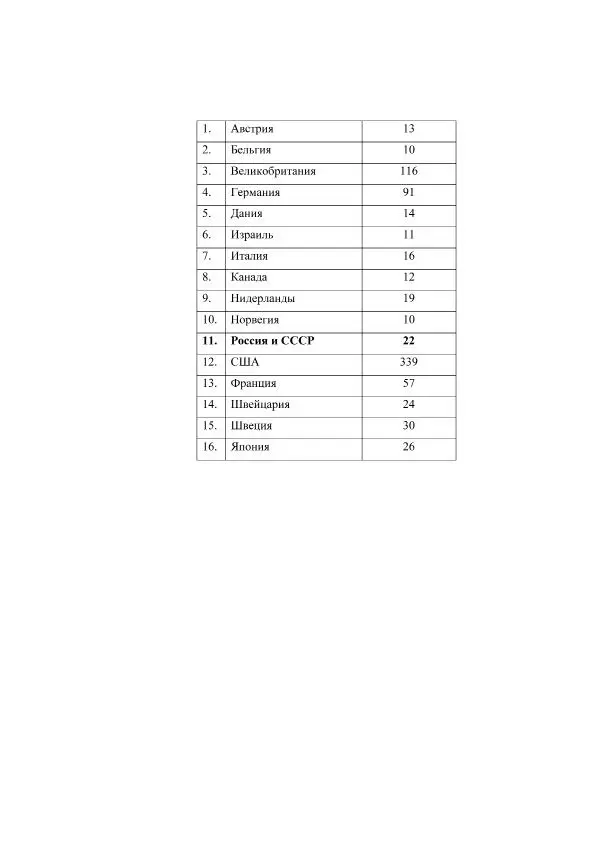

В таблице 1.4 приведены сведения о распределении нобелевских премий за полученные выдающиеся научные результаты по странам. Бесспорным лидером, естественно являются США. Эта богатая страна создает наилучшие условия для научной работы и притягивает к себе самых талантливых ученых со всего света, в том числе и из России.

В приведённых данных по России и СССР не включён И. Бунин, который формально на момент присуждения премии являлся человеком без гражданства. Хотя он был и остаётся русским писателем. А включены И. Бродский, А. Абрикосов, К. Новосёлов и А. Гейм, которые по разным причинам покинули Россию и получили премии, имея гражданства других стран.

Таблица 1.4

Нобелевские лауреаты по странам

(не менее десяти лауреатов) [4] http://nobeliat.ru/year.php

Таким образом, мы можем гордиться девятнадцатью нашими соотечественниками, которые жили и работали в России, были только её гражданами и которые были удостоены самой престижной наградой в мире. Их список приведён ниже.

1. 1904 г. И. П. Павлов, медицина и физиология

2. 1908 г., И. И. Мечников, медицина и физиология

3. 1933 г., И. А. Бунин, литература

4. 1956 г., Н. Н. Семенов, химия

5. 1958 г., Б. Л. Пастернак, литература

6. 1958 г., П. А. Черенков, физика

7. 1958 г., И. М. Франк, физика

8. 1958 г., И. Е. Тамм, физика

9. 1962 г., Л. Д. Ландау, физика

10. 1964 г., Н. Г. Басов, физика

11. 1964 г., А. М. Прохоров, физика

12. 1965 г., М. А. Шолохов, литература

13. 1970 г., А. И. Солженицын, литература

14. 1975 г., Л. В. Канторович, экономика

15. 1975 г., А. Д. Сахаров, мира

16. 1978 г., П. Л. Капица, физика

17. 1990 г., М. С. Горбачев, мира

18. 2000 г., Ж. Алферов, физика

19. 2003 г., В. Гинзбург, физика

В таблице 1.5 показано, как Нобелевские лауреаты России распределяются по номинациям.

Конечно, это далеко не все россияне, которые были достойны премии. Наверное, её бы присудили Сергею Павловичу Королёву, основоположнику отечественной космонавтики. Но его имя было засекречено, мы – то его узнали только после смерти великого учёного и практика. Конечно, на решения нобелевского комитета оказывает своё влияние политика. А к России со стороны Запада всегда было предвзятое отношение. Но, справедливости ради, надо признать, что в последние десятилетия отечественная наука переживает не лучшие времена. Но это совсем отдельный разговор. Таким образом, всё, что нас окружает, чем мы пользуемся дома и вне его получено в результате научных исследований и разработок. А всё, что мы узнаём о природе, о людях, о вселенной, о частицах, из которых состоит вещество, короче – обо всём на свете мы знаём также в результате научных исследований. Означает ли это, что всё, что связано с наукой, сосредоточено только в научных учреждениях, оснащённых дорогостоящим оборудованием, в которых работают академики, доктора и кандидаты наук? Конечно нет! Какие – то знания действительно трудно, а то и невозможно, получить вне научных учреждений. Например, в области экспериментальной физики. Для изучения состава элементарных частиц, из которого состоит вещество, длительное время использовались ускорители, синхрофазотроны. Однако мощности этих огромных устройств не хватало, и сравнительно недавно усилиями ряда европейских стран, в том числе и России, был построен так называемый большой адронный коллайдер (БАК). Длина туннеля этого ускорителя почти 27 км, а стоимость 10 миллиардов долларов. Очень дорогое оборудование и материалы используются в медицине, биологии, астрономии.

Читать дальше