Тренинг-менеджер (уст. – методист)

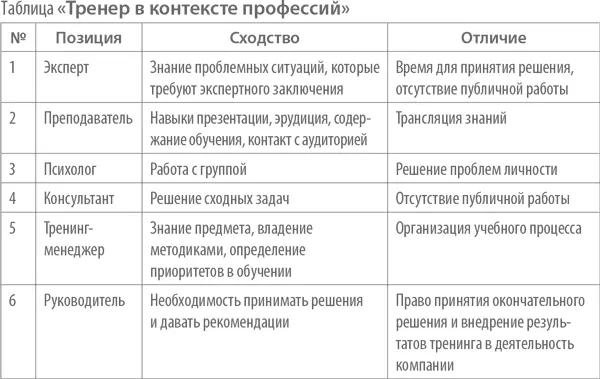

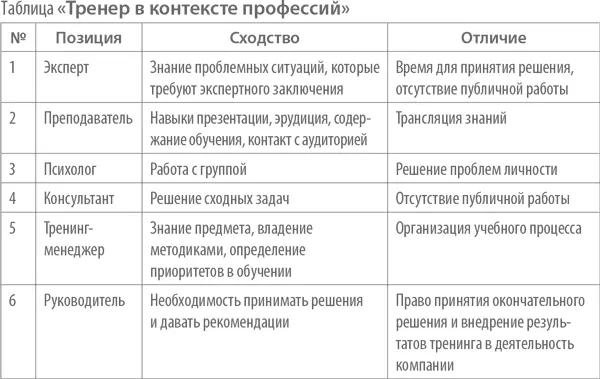

Говоря об отличительных качествах тренерской работы, необходимо также рассмотреть отличия позиций тренера и тренинг-менеджера. Часто в объявлениях о вакансиях можно встретить пожелание сочетания этих двух позиций.

Безусловно, тренинг-менеджеру необходимо знать предмет, владеть методиками оценки эффективности обучения, определять приоритеты в обучении. Однако позиция тренинг-менеджера все-таки предназначена для эффективной организации учебного процесса.

Сочетание управленческих и тренерских качеств у одного человека на практике встречается, но крайне редко. Более того, всем известно, что решать проблемы обучения персонала организации, будучи сотрудником организации очень трудно. Внутрифирменная политика и взаимоотношения потребуют от тренинг-менеджера скорее компромисса, чем решения проблем. В случае когда речь идет об обучении руководства и даже менеджеров среднего звена, скажем честно, это практически невозможно.

Существует еще одна особенность позиции тренинг-менеджера совмещающего функции внутрикорпоративного тренера. Возможности внутрикорпоративного обучения сильно ограничены объемом работ. Если организация работает стабильно, полную загрузку тренинг-менеджеру обеспечить практически невозможно. Поэтому не удивляйтесь интересу работать «на стороне» и, в свою очередь, интересу «стороны» заполучить высококлассного специалиста. Несмотря на любые ограничения, лучшего внутрикорпоративного тренера все равно будут приглашать в другие компании.

Руководитель

Отличия тренера от руководителя наиболее значимы. В рамках тренинга полномочия тренера необычайно широки. Тренер может «казнить», «миловать», расставлять приоритеты, давать комментарии, делать выводы и подводить итоги.

Единственное, что тренер не в силах, – это принять окончательное решение о внедрении того или иного подхода в деятельность организации. Даже самые лучшие рекомендации могут остаться неуслышанными, если, процитируем Дж. Траута, «в комнате нет нужных людей». Поэтому знайте свои ограничения и проследите, чтобы нужные люди все-таки попали в комнату.

Сегодня в тренеры приходят двумя путями. Из теоретиков в практики, после получения психологического, педагогического, управленческого и прочих дипломов, защиты диссертации, МВА и др. И, соответственно, из практиков в теоретики, в том случае, когда опыт позволяет не только сделать некоторые выводы, но и когда есть желание поделиться наработками.

Теоретики ревностно относятся к своему знанию, основанному на прочтении огромного количества источников.

Однажды мы с удивлением обнаружили цитату нашей подруги Анны в эпиграфе к первой главе книги про коучинг. Соседство было впечатляющим. Согласитесь, оказаться в одном ряду с Сенекой, Наполеоном и Адамом Смитом почетно. Анна – автор огромного количества публикаций по вопросам рекрутинга, внутреннего PR, управления персоналом. Но многолетний опыт и авторитет не помогли. Под цитатой стояла парадоксальная подпись: Анна Н., историк . А в тексте, который цитата предваряла, мы обнаружили пространные комментарии про то, как мало понимают историки в управлении персоналом. Очевидно, авторы знали, что по первому образованию Аня историк, поэтому приговор был неумолим: «рожденный "некоучем", "коучем" не…»

Скажем прямо, «рожденных» тренерами (равно как и коучами) нет. Не появятся они и через 20 лет. Мифология кастовой принадлежности к профессии – всего лишь попытка закрепить эксклюзивное право на интеллектуальный сервис. Специфика профессии такова, что, «не понюхав пороху», в тренинге делать нечего. Важен опыт. Даже лучшее образование не очень помогает при ответе на самый страшный для любого тренера-теоретика вопрос: «Вы сами когда-нибудь продавали, руководили, презентовали (далее по списку)?» Не стоит в ответ пускаться в популярные в тренерской среде дискуссии на тему «врач не должен болеть, чтобы знать, как лечить». Это некорректное сравнение, основанное на подмене понятий. Мы – не врачи, никого не лечим. А, будучи пациентами, хотели бы, чтобы врач умел лечить (заметьте – не болеть, а лечить) и имел опыт успешного лечения. Никому не интересно принимать участие в эксперименте в качестве объекта наблюдения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу