Проведение факторного анализа данных на больших по объему выборках испытуемых, куда входили люди, находящиеся в существенно различных по экстремальности УЖД, например, представители разных служб работников колонии (имеющих и не имеющих оружия, работающих в зоне или в штабе и т. п.), работники таможни, малолетние осужденные, осужденные как на облегченных, так и на обычных условиях содержания в других колониях Псковской области, осужденные колонии общего режима, вольные граждане (отдельно в каждой выборке от 80 до ста пятидесяти человек) показало, что в таких выборках факторная структура корреляционной матрицы психодинамических коэффициентов устойчиво состоит из трех факторов, а именно, фактор, названный нами специфическим, распадается на два. С небольшими вариациями в величине факторных нагрузок во всех перечисленных выборках была получена следующая факторная структура. В первый фактор во всех выборках с высокими положительными весами входят коэффициент дезадаптации, коэффициент мечтательности и коэффициент активности (обратный коэффициент, который точнее было бы назвать коэффициентом дезактивации, но этот термин уже занят наукой химией). Таким образом, полюса этого фактора представляют людей дезадаптированных (другой полюс – хорошо адаптирующихся), мечтательных, т. е. мнящих о себе того, чего нет на самом деле (другой полюс – стремящихся к самостоятельным и свободным действиям в реальной ситуации), и неспособных к борьбе, отстаиванию своих позиций (другой полюс – активных, способных к напряженной деятельности). Во второй фактор во всех выборках входят с высокими весами коэффициенты волевой напряженности, избирательности (избегания) и сопротивляемости, с более низким (отрицательным) весом – коэффициент конструктивности поведения. Высокая конструктивность поведения, очевидно, связана с более низким напряжением, высокой сопротивляемостью, высокой вовлеченностью в происходящее. Другой полюс фактора представляет противоположную картину. В третий фактор во всех выборках входит коэффициент чувственно-эстетического отношения к действительности, коэффициент дистантности общения и иногда коэффициент конфликтности. При этом низкая дистантность общения соответствует низкой конфликтности (высоким значениям коэффициента, который правильнее было бы называть коэффициентом «аконфликтности») и наоборот. Коэффициент чувственно-эстетического отношения к действительности играет в этом факторе особую роль. Это единственный коэффициент, который практически не имеет корреляционных связей с другими коэффициентами. Однако, как будет показано при интерпретации данных второго этапа эксперимента, тесно связан со статическими личностными (статическими) свойствами, оцененными по указанным опросным тестам (см. табл. 2). В частности, имеется сильная корреляционная связь Кчэ с фактором лжи по ММРI, также с фактором коррекции. Чувственно эстетическое отношение к действительности, таким образом, предполагает формирование целостного образа мира, включающего и новый образ себя. Третий фактор можно рассматривать, исходя из вышеизложенного, как фактор «подачи» человеком самого себя, своей личности в экстремальных условиях жизнедеятельности. Или как фактор образа себя. Такова общая для всех выборок факторная структура психодинамики поведения в ЭУЖД. В заключение этой части интерпретации следует заметить, что приведенный порядок факторов характерен для лиц находящихся в условиях повышенной экстремальности УЖД (для осужденных, некоторых подразделений сотрудников), где неспецифическая реакция начинает играть уже специальную роль. Для групп вольных граждан, работников таможни, в целом для сотрудников УИН Минюста (в отличие от лиц, находящихся в местах лишения свободы) первым фактором становится фактор специфической реакции на экстремальность, когда повышается связанная с грузом ответственности волевая напряженность. Вторым фактором выступает неспецифическая реакция на экстремальность и третьим также фактор «подачи себя». Это говорит, видимо, о том, что роль неспецифической реакции на экстремальность, фактически влекущей за собой существенную дезадаптацию личности, в ситуациях «обычной» ответственности, обусловленной применением специальных норм права, конечно, существенно снижается.

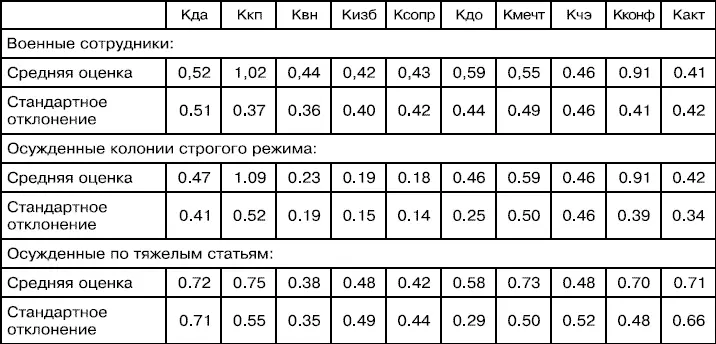

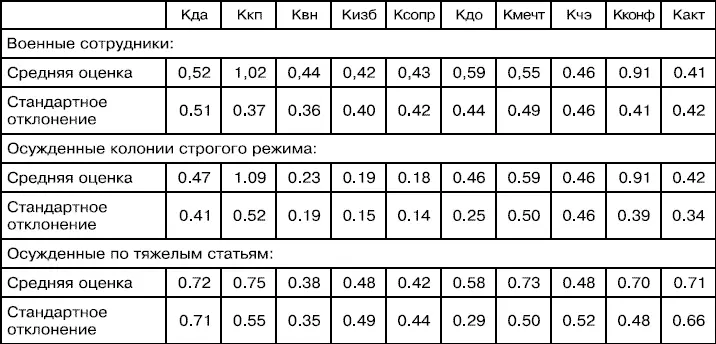

Таблица 2. Психодинамические коэффициенты

Статистически значимые различия (<0.01) были выявлены между группами осужденных по всем коэффициентам кроме Кмечт и Кчэ. Таким образом, коэффициент чувственно-эстетического отношения к действительности, смыслообразующий третий фактор «подачи себя», не дает существенных различий. Также и коэффициент мечтательности, отражающий, видимо, общую особенность людей в условиях ограничения свободы жить больше мечтами и иллюзиями, чем реальностью. Между группой сотрудников и группой осужденных за тяжелые преступления, а также случайной группой осужденных имеются значимые различия по Кда, Кмечт, Какт (первый фактор), по Ккп, Кизб и Ксопр (второй фактор). По коэффициентам, входящим в третий фактор, различий не выявлено.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу