С 2006 по 2009 г. установлено 600 случаев досрочного расторжения контракта с главой местной администрации, при этом в 565 случаях – по соглашению сторон, в 35 случаях – в судебном порядке.

На 1 января 2009 г. к категории «муниципальные служащие» относились 340,8 тыс. чел., что на 12 тыс. чел. больше, чем на 1 января 2008 г., и на 20 тыс. чел. больше, чем на 1 января 2007 г.

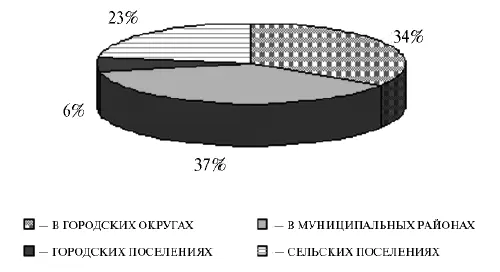

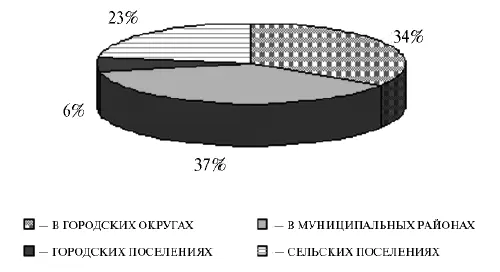

В среднем на один городской округ в Российской Федерации приходится 226,2 муниципальных служащих, на один муниципальный район – 70,5 муниципальных служащих, на одно городское поселение – 11,3, на одно сельское поселение – 3,9 муниципальных служащих.

Распределение муниципальных служащих по типам муниципальных образований

По данным субъектов РФ, наибольшая численность муниципальных служащих приходится на сельские поселения Московской области, Пермского края – в среднем 11 муниципальных служащих на одно сельское поселение. Меньше всего муниципальных служащих работает в сельских поселениях Смоленской области, Удмуртской Республики – около одного муниципального служащего на одно сельское поселение.

В 17 субъектах Российской Федерации на одно сельское поселение приходится от двух до трех муниципальных служащих.

В стране создается единая учебно-методическая база подготовки кадров для органов местного самоуправления. Создан Центр поддержки и сопровождения обучения и сеть из учебно-методических центров в субъектах РФ, по 12 центров на каждый субъект РФ, максимально приближенных к муниципальным образованиям и ориентированных на решение местных проблем. По состоянию на конец 2008 г. прошли учебу и переподготовку более 90 тысяч представителей органов местного самоуправления. Кроме того, создана Система дистанционного обучения, доступом к которой воспользовались более 12 тыс. слушателей.

В то же время для обеспечения кадрами местных администраций целесообразно было бы создание на федеральном уровне Академии местного самоуправления с филиалами во всех субъектах РФ. Создание 84 названных образовательных учреждений полностью решило бы проблему подготовки кадров для местного самоуправления.

Решение вопросов местного значения

Реализация переходных положений позволила органам местного самоуправления всех муниципальных образований с 1 января 2009 г. приступить к решению вопросов местного значения в полном объеме.

Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселений заключаются во всех субъектах Российской Федерации.

Все 100 % поселений заключили соглашения с муниципальными районами в 15 субъектах Российской Федерации, что на 6 меньше чем в 2008 г.: еще в 22 субъектах Российской Федерации соглашения заключили более 90 % поселений.

По состоянию на 15 марта 2009 г. таким правом воспользовались 16 668 поселений (77 % от всех поселений Российской Федерации), из них 15 349 сельских поселений (77,8 %). По сравнению с данными на 1 июня 2008 г., количество поселений, заключивших соглашения, уменьшилось на 5 %, или 1190 единиц.

Существенно увеличилось количество поселений, решающих все вопросы местного значения самостоятельно. Около 70 % поселений, заключивших соглашения, передают на их основе органам местного самоуправления муниципальных районов полномочия по решению от 1 до 5 вопросов местного значения, 22 % поселений – от 6 до 10 вопросов местного значения, 7,5 % – от 11 до 20 вопросов местного значения, 3 % – более 20 вопросов местного значения. По сравнению с данными на 1 июня 2008 г. сократилось количество поселений, передающих органам местного самоуправления муниципальных районов полномочия по решению более 5 вопросов местного значения.

Все вопросы местного значения переданы на уровень муниципальных районов в 65 поселениях: в 57 поселениях Республики Бурятия, семи поселениях Калининградской области (36 тыс. человек и 79 работников органов местного самоуправления), одном поселении Смоленской области (45 тыс. человек, 24 работника органов местного самоуправления).

В целом по Российской Федерации на уровень муниципальных районов наибольшее количество поселений передает следующие вопросы местного значения:

формирование и исполнение бюджетов поселений;

организация библиотечного обслуживания населения;

создание условий для организации досуга;

Читать дальше