Тогда выяснение соответствия между результатами действия норм уголовного закона и его же задачами позволит сделать вывод об эффективности. Это означает, что основным показателем эффективности уголовно-правовых норм в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта будет, в первую очередь, сокращение количества совершаемых дорожно-транспортных преступлений.

Поскольку уголовный закон является инструментом социального контроля, правовым средством управления поведением людей, постольку обозначенный нами результат (показатель эффективности) должен быть вызван сокращением количества случаев воспроизводства моделей легкомысленного и небрежного правонарушающего поведения участников дорожного движения, а также выбраковыванием соответствующих им социально-психологических установок. Всё это, в свою очередь, должно быть связано с действием уголовного закона.

Цели уголовного закона в настоящее время не имеют математического описания, а поэтому мы не сможем выразить эффективность в конкретных числовых показателях. Тем не менее можно судить об эффективности уголовно-правовых норм в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, а отсюда признать её низкой, средней или высокой либо вовсе отсутствующей.

Важно и то, что эффективность исследуемых нами охранительных уголовно-правовых норм не может быть сведена исключительно к способности сокращать количество дорожно-транспортных преступлений [50], поскольку эти нормы охраняют уже сложившиеся общественные отношения в сфере транспорта, построенные на базе социально-технических регулятивных норм. Иными словами, уголовный закон призван обеспечить нормальное, безопасное функционирование транспорта и не предполагает его прекращение во имя предупреждения преступлений.

Поэтому действие эффективного уголовного закона должно обеспечивать безопасность общественных отношений в сфере дорожного движения и эксплуатации транспорта, когда дорожно-транспортные преступления сведены к минимуму (а с началом действия закона в динамике их количество сокращается), при условии, что сам транспортный процесс сохранён.

Определившись с основными теоретическими, методологическими подходами и категориальным аппаратом, перейдём к изложению результатов исследования.

1.2. Общие сведения о дорожно-транспортной аварийности и преступности в России и Иркутской области

Для того чтобы дать развёрнутую криминологическую характеристику изучаемого явления, рассмотрим общие параметры статистического отражения дорожно-транспортной аварийности и дорожно-транспортной преступности, а также особенности их распределения по территории и связи с некоторыми естественными (неуправляемыми) и искусственными (управляемыми) переменными.

В процессе раскрытия криминологической характеристики мы будем формировать факторную модель, лежащую в основе нашей рабочей гипотезы о понимании детерминации изучаемых явлений, а также о перспективных мерах профилактики.

Начнем анализ с рассмотрения общих закономерностей дорожно-транспортной аварийности по России в целом [51].

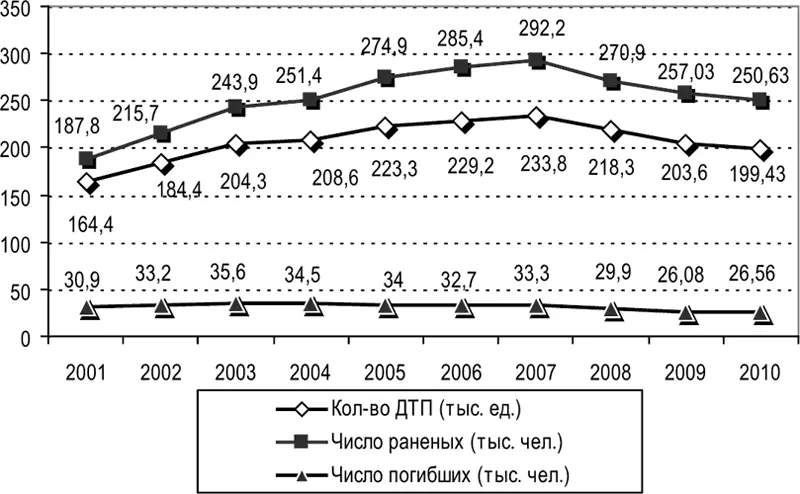

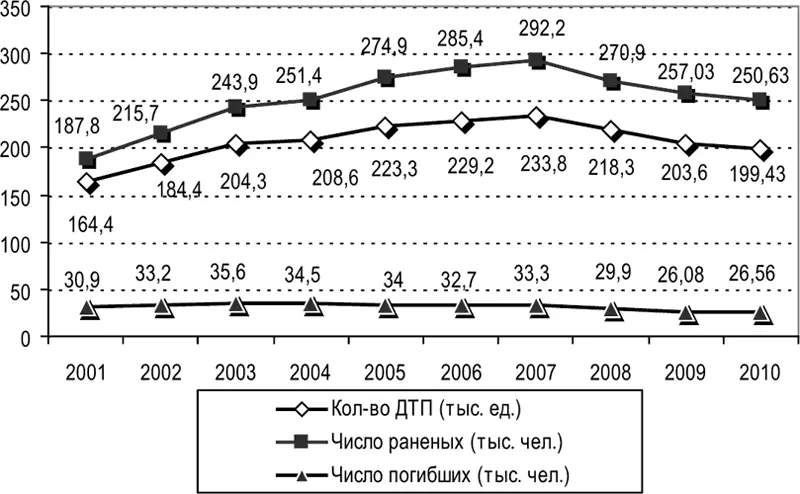

Диаграмма 1. Показатели дорожно-транспортной аварийности в России

Как видно на диаграмме 1, с 2001 по 2007 год включительно в России увеличивались количество аварий и число раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Обозначенные показатели имели положительную, достаточно жесткую корреляционную зависимость. Коэффициент корреляции между ними равнялся 0,9991 и может быть приравнен к функциональной связи.

Сокращение дорожно-транспортной аварийности в 2008 и 2009 годах также демонстрирует наличие обнаруженной тесной корреляции с показателями раненых участников дорожного движения.

Изменение количества погибших от дорожно-транспортных происшествий, напротив, практически не зависит от количества аварий. Примечательно, что уровень смертности до 2008 года колебался вокруг 33 тыс. погибших. От этого среднего показателя происходили отклонения в сторону увеличения или уменьшения, при том что характер этих изменений не укладывался в общую тенденцию, а носил ситуативный характер. Коэффициент корреляции между количеством ДТП и числом погибших равнялся 0,4393. Лишь в 2008 и 2009 годах число погибших плавно, но поступательно сокращалось – до 2010 года, когда показатели смертности в 24 субъектах Российской Федерации и в целом по России снова стали расти.

Читать дальше